«Будущему на проклятое прошлое...»

Интервью с Валентиной Демидовой

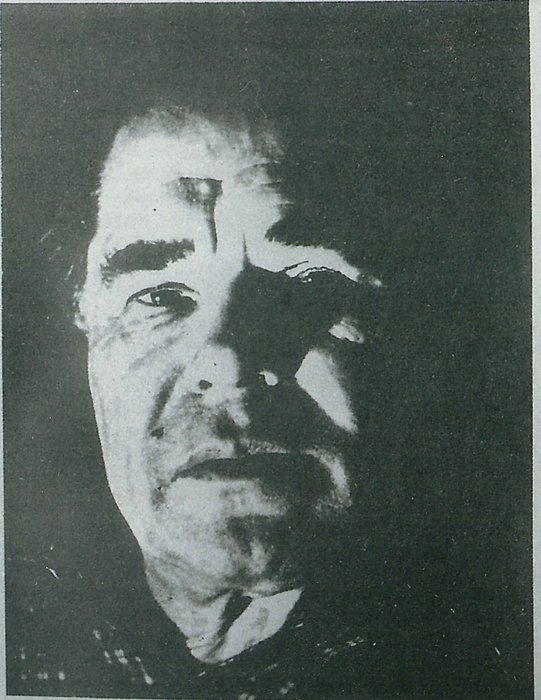

С 2008 года в русскую литературу по-настоящему приходит новое имя, которое должно было оказаться там уже давно. Георгий Георгиевич Демидов — физик-экспериментатор, проведший 14 лет на Колыме, друг Варлама Шаламова, ставший прототипом главного героя рассказа «Житие инженера Кипреева». Несколько рассказов Демидова: «Дубарь», «Амок» и другие, — были опубликованы в перестроечные-постперестроечные годы, но отдельные издания стали выходить только с 2008 года в издательстве «Возвращение». О жизни, характере своего отца, его отношениях с Варламом Шаламовым, истории публикации его книг редакции Shalamov.ru рассказывает Валентина Георгиевна Демидова.

Демидов и Шаламов

— Известно, что Шаламов и Демидов познакомились на Колыме, в больнице Левого берега, где Шаламов уже был фельдшером, а Демидова сделали зав. рентгенкабинетом. Как состоялось их первое знакомство и как произошла вторая встреча?

— Папа, умирая на общих работах, с дистрофией четвёртой степени попал в больницу на Левом берегу. Там его долго выхаживали, и пока он лежал в больнице, он построил рентгеновский аппарат, которого там не было. В благодарность за это главный врач больницы оставил его рентгенотехником «на истории болезни». В этой больнице они с Шаламовым познакомились и подружились. Шаламов там был уже фельдшером. Все заключённые врачи, медсёстры и санитары должны были на ночь покидать больницу, но папе в знак благодарности за его работу разрешили вечером не уходить, и он оставался ночевать в этом рентгеновском кабинете. Я так понимаю, именно этими вечерами и проходили у них с Шаламовым очень серьёзные беседы. В одном письме папы к Шаламову есть такая фраза: «Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде. Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева»[1]. Папу держали в больнице как могли долго, но однажды был объявлен новый этап и папу забрали. Медсёстры Левого Берега рассказывали, что Демидова в больнице буквально боготворили. С ним было потрясающе интересно, и, судя по всему, Варламу Тихоновичу тоже. Его уважало даже всё лагерное начальство. Единственный, кто его ненавидел, был главврач, полковник ГБ М. Л. Доктор[2]. Вокруг Демидова всегда толпились люди, он очень любил молодёжь. И к нему всегда бежали плакаться женщины — он им давал всякие советы, мирил, разговаривал. И в Ухте в его доме всегда была толкучка. Под шумок и стукачей ходило сколько хочешь, но это и понятно.

Шаламов думал, что папа погиб после того, как его забрали на этап. У Шаламова есть такие слова об интеллигенции в письме к Солженицыну:

«Дело в том, все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда „на подсосе“, на прикорме у правительства при любой власти. <…> Я считаю, что долг каждого честного читателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба Катона с „идеологией“ из той же области. Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова, может быть»[3].

Меня совершенно поразило это сравнение: Ферми и Демидов! Вот это и было отношение Шаламова к папе на Колыме.

Второй раз в жизни они встретились в Москве. Шаламов ходил в гости на ул. Горького, где жила Лидия Максимовна Бродская — переводчица, симпатичная седовласая старушка, которая его очень любила. Папа называл эту квартиру «воронья слободка». Это была большая московская коммуналка, обитая дубовыми панелями, старая, уютная квартира. Там было девять или десять комнат. И жили там разные люди: в том числе, по-моему, одна из княгинь Трубецких с сыном. Туда же по обмену переехала из Медведково одна из папиных приятельниц Вера Линде, и они с Лидией Максимовной очень подружились. Как то Вера Линде заходит в комнату к Лидии Максимовне и говорит, что скоро Горгич приедет… Шаламов удивился: «Кто это, югослав какой то?». «Да нет, это не югослав. Это имя один мальчик придумал. Ему трудно выговаривать Георгий Георгиевич, вот он и называет так Георгия Демидова». Шаламов, ещё более удивлённо: «Кого?!». Он был уверен, что папа на Колыме погиб. А папа знал, что Шаламов в Москве, но не искал ни с кем контакта.

После этого случая в «вороньей слободке» восстановилась их переписка. Они виделись во время приездов папы в Москву. Когда папа начал писать, он стал давать рассказы Шаламову. Начались обсуждения, споры, подсказки — и кончилось всё это разрывом… Видимо, в силу того, что это были два очень сильных характера, и у каждого было своё мнение о том, как писать и что писать, ведь у обоих на бумагу выходило наболевшее.

Однажды папа приехал в Москву, когда я тоже была там, и он взял меня с собой к Шаламову. Я присутствовала при их разговоре, когда у них уже были горячие споры по поводу литературы. Это было в 1960 е, в самый разгар их полемики. Я сидела в уголке, а они часа два разговаривали, спорили. Я сама слышала, как Шаламов говорил: «Таких как ты и я, прошедших всё это, выживших, сумевших уцелеть и умеющих это описать, почти нет. Поэтому нечего размазывать по странице сопли, нужны факты. Не надо всего этого: любит-не любит, чувства — это всё вторично и никому не нужно. Как можно больше фактов, фактов, фактов, фактов. Сколько успеешь, об этих фактах только и писать. А остальное — никому не нужно». Они, как два бычка, встали, уперев руки в стол, оба красные — я думала, бодаться начнут. Я сидела в уголочке, боялась пошевельнуться. И я помню, как мы шли с папой пешком, а он весь кипел: «Ну ты пойми, мы там жили. Это страшная, невозможная каторга. Там немногие выживали после общих работ, и всё равно — там жили люди. Эти люди любили, дружили… И не писать об этом я не могу».

Папу вообще нельзя было учить таким тоном. Тут они как то не рассчитали оба. Мой папаня обиделся, стукнул кулаком и сказал: «Можешь быть уверен: следующих своих колымских рассказов я уже тебе не покажу»[4]. А он был человек слова.

Но могу вам сказать — я этому свидетель — когда появилось то потрясшее всех письмо-отречение, и когда кто то из знакомых папе сказал, зная, что они вроде разругались с Варламом Тихоновичем: «Вот видите, Георгий Георгиевич!», — случилось что то небывалое. Я видела, что стало с папой и испугалась, потому что он стал багровым! В одно мгновение у него налилось лицо… У него бывали минуты ярости, и в эти минуты он должен был кулаком, — а кулак был дай боже, — стукнуть или по стене, или по столу. И он брякнул кулаком по столу — на столе всё подлетело вверх, звякнули чашки, посуда, и он рявкнул: «Как вы, молокососы, смеете об этом говорить? Что вы знаете о том, как они умеют ломать?» Вот это единственное, что он сказал. Все мгновенно заткнулись с перепугу. И больше никогда эта тема не поднималась. Я знаю точно: он никак Шаламова не осудил. Совершенно. Он знал, что «они» умеют. «Они» — он так их и называл. Именно «они» у него всё забрали.

— Сохранились ли какие то письма Демидова к Шаламову помимо уже опубликованных?

— Опубликованы только те письма, которые нашлись в архиве Шаламова. У папы ведь ничего не осталось — после обыска письма не вернули. Архив папин я смогла достать с помощью А. Н. Яковлева. Обыск был в восьмидесятом году, поэтому я даже не знаю, хранил ли папа письма вообще. Правда, несколько писем я нашла после его смерти, и у меня сохранилась вся моя и мамина переписка с ним. Немножко в этих письмах есть и о Шаламове. Вот, например: «Будешь у Веры, спроси, какого чёрта мне не отвечает Шаламов?» Потом: «В Москве уж чуть не месяц торчит Валя Г. Сдаёт экзамены. Может, с ней я что нибудь получу от этого старого брюзги Шаламова?»

— Как отец Вам описывал Шаламова?

— Он так и говорил: «брюзга». По сути, они были два таких гиганта [Валентина Георгиевна сжимает перед собой кулаки. — А. Г., С. С.]. Вот ещё тоже из письма://64//

«В Москве встретился с писателем Шаламовым, с которым был на Колыме в одном лагере. Расстались мы с ним уже семнадцать лет, и он считал, что я погиб и написал пьесу, которую посвятил моей памяти. Эта пьеса попалась на глаза Вере Линде. Так в третий раз я был воскрешён из мёртвых».

У папы был сборник стихов Шаламова с дарственной надписью. Он рассказывает об этом в письме:

«Шаламов прислал мне сборник своих стихов „Дорога и судьба“. Есть и хорошие. Тираж — тысяча экземпляров. Попробуй купить. Издательство „Советский писатель“».

— Кем для него был Шаламов?

— Он говорил: «Шаламов — писатель, а я — любитель». И авторитет Шаламова в литературе был для него безусловным, абсолютным.

Как я понимаю, Шаламов, в силу своего характера, не нашёл с ним верного тона. Менторский тон в отношении папы был категорически невозможен. Крутые оба характера были, очень крутые. «С кем ты меня спутал, Варлам?»[5] — пишет он в последнем письме к Варламу Тихоновичу.

В моём представлении они как два могучих дуба. И оба с жуткими судьбами. Среди людей, которые вышли из лагеря, из этого ужаса, было немало тех, которые влились в нормальную жизнь. Конечно, это след, это раны, память, но они смогли как то жить после этого. Жить нормально. А у этих двоих всё и дальше шло тяжело, как по ухабам. Папа не вернулся к маме. Но этого и не могло произойти — слишком они были разные люди, как я теперь понимаю.

— Каково было отношение Георгия Георгиевича к другим писателям-лагерникам, кроме Шаламова?

— Он ни с кем не общался, ничего и ни о ком не знал. Он был на отшибе, вынесен на дальнюю орбиту. Иногда он наезжал в Москву, привозил свои рукописи. Я даже не знаю, кому он их показывал. Мы много говорили с ним, и когда он к нам приезжал, и в письмах. Но о литературе он не говорил.

— А о тех, кого тогда печатали? О Солженицыне, Домбровском?

— За «Ивана Денисовича» я получила от него хороший нагоняй по полной программе. Дело в том, что когда я прочла «Ивана Денисовича», я уже читала папу. И не только читала. Ведь когда я приезжала в Ухту, он мне сначала всё рассказывал. Как я потом поняла, он «обкатывал» первые свои рассказы. Мы уходили на лыжах в тайгу, и он мне рассказывал. Представьте себе, мне девятнадцать-двадцать лет, я комсомолка, верю во всю эту идеологическую чепуху, а тут мне такое выливается на голову! И моя первая реакция — а как люди могут жить сейчас? Вот как они могут ходить по улице? Какое они имеют право? Ведь они же в то время жили. А почему они молчали? Среди нас люди того возраста — папиного — это явно люди того времени. Я на всех людей смотрела совсем другими глазами. Я всех мысленно выстраивала перед собой в некую шеренгу: «вот она идёт… а ведь она жила тогда! Она была в сознательном возрасте в те годы. А как она это пережила? Ведь она же знала. Исчезали люди вокруг. Надо было быть идиотом, чтобы вообще ничего не знать». Боялись, не говорили, не обсуждали или обсуждали в своём кругу. Но всё таки знали! Когда я узнала об этом, надо было как то с этим жить. И тогда я переварила папины рассказы, стала узнавать и поняла, что это такое.

И тут появился «Один день Ивана Денисовича». Мне казалось, что это какой то другой лагерь описан, просто рай земной, санаторий по сравнению с тем, что рассказывал мой папа. Я сдуру так и описала ему своё впечатление от «Ивана Денисовича». В ответ он спросил: «Ты что, идиотка? Ты мне объясни, я что то не понимаю, ты вообще (криком) о чём говоришь?! Да как же ты…» И так далее. Я потом перечитала ещё раз, чтобы пересмотреть то, о чём говорила папе по поводу этого рассказа. И всё же осталась при своём мнении. Папа был в другом, колымском лагере. Поэтому я так и судила об «Иване Денисовиче»: неужели это страшный лагерь, если было и другое? А он к этому относился с большим пониманием. И потом здорово, что это вообще напечатали, что цензура пропустила и о репрессиях сказали вслух.

— Были ли у Вашего отца какие нибудь ориентиры в литературе?

— Поразительно, но я не очень много об этом знаю. Мы мало говорили о литературе. У него была потрясающая эрудиция, он очень много знал. Его можно было о чём угодно спросить. Он хорошо знал литературу. Откуда это — для меня до сих пор вопрос. Он ведь из очень простой семьи. Обычно такие знания получают с воспитанием от родителей, когда человек впитывает культуру с молоком матери. А он в шестнадцать лет вообще хлопнул дверью и уехал из дома. Мать у него была неграмотна. Отец — мастер, механик, очень умный человек, большой книгочей. Но самоучка — никакого систематического образования не получил. Так что папа знаний набирался сам. Образование у него техническое, математическое, отец был гениален. Но ведь это не гуманитарное образование, оно не даёт такой широты. Я думаю, что и лагерь сыграл свою роль. Люди, с которыми он сталкивался там — это была академия из академий. Вот и Шаламов там, в лагере, произвёл на него совершенно неизгладимое впечатление.

Сейчас говорят, что его проза очень напоминает Толстого. Манера его письма, обстоятельность, углублённость. Но я его воспринимаю иначе.

«Они»

— Георгий Георгиевич рассказывал что нибудь о своей жизни до ареста?

— О жизни до ареста он мне не рассказывал, что то я узнала от мамы. Иногда он вспоминал работу. Физика для него была всем. Одну вещь он мне как то сказал: «Ты можешь на меня сколько угодно обижаться, но я тебе скажу, чтобы ты понимала… После ареста я считал, как и все, что это какая то глупость, нелепость, ошибка, и что скоро всё выяснится. Но когда я понял, что это надолго, что сработала система и никакой ошибки нет, то осознал, что как физик я умер. Потому что физика — это такая наука, которая идёт вперёд гигантскими шагами, в ней потеря полугода равносильна смерти. Не догнать, не восстановить. А я уходил на годы. Я шёл по этапу и плакал от мысли, что в физике меня больше не будет. Прости, что я не плакал о ребёнке, о семье. Потеря физики для меня была самой страшной».

Папа — физик по образованию, ученик Ландау. В Харькове папа поступил на физико-математический факультет Харьковскго университета и попал в группу Ландау. А тот забрал папу с третьего курса со словами: «Вам тут с Вашими способностями делать уже нечего». Папа не был теоретиком, он работал у Ландау в УФТИ в качестве экспериментатора. Когда в 1937 г. Ландау уехал из Харькова под угрозой репрессий, институт был разгромлен. В течение полугода забрали почти всю верхушку. И тогда папу пригласил профессор С. М. Фертик, который работал в Харьковском электротехническом институте (ХЭТИ, сейчас это факультет Харьковского политехнического института). Папа ушёл к нему в группу и там защитил диссертацию, после работал доцентом.

И арестован был в 1938 м году. Попал на Колыму в конце 1938 года и провёл там четырнадцать лет, из них десять — на тяжёлых работах. Вывезли его оттуда в 1952 году лишь потому, что искали уцелевших физиков — они понадобились для атомной шарашки под Москвой. А там уже оказалось, что для этой работы он не очень подходит — последний год у Ландау он занимался электрофизикой. Кроме того, у него оставалось всего несколько месяцев срока, а это очень мало, и тогда его отправили в Инту (Коми АССР). Потом он переехал в Ухту работать инженером на механическом заводе, где от мастера цеха он дослужился до главного инженера. Там он сделал два изобретения, десятки рацпредложений… Он был необыкновенно талантливым физиком, свой первый патент получил в двадцать один год, когда у него не было почти никакого образования.

Маму со мной, пятимесячной, тоже арестовали, но вскоре отпустили. Как она говорила, то ли следователь добрый попался, то ли я охране надоела своим криком. Она со мной на руках в двенадцатиместной камере, полностью забитой женщинами, которые могли только стоять. Мама говорила: «Ты своим демидовским характером спасла и себя, и меня». Мне было пять месяцев, я орала благим матом. И её выпустили под расписку «докормить до года». Потом подразумевалась обычная схема: ребёнка в детдом, а мать по этапу, как члена семьи врага народа. И то ли она потерялась, то ли её потеряли, то ли следователя тоже арестовали. На работу мама не устраивалась, почти полтора года скиталась со мной по родственникам, знакомым. Кто приютит на месяц, кто на два. Она очень боялась обнаружить себя через отдел кадров. И поэтому на работу в институт (она химик по образованию) устроилась только перед самой войной. И мы остались живы.

Они были женаты меньше двух лет — а потом больше восемнадцати лет этой ямы. Мама папе была верна, она его искала и нашла, письма писала, посылки отправляла и ни разу ей в голову не пришло от него отречься. В начале войны мы убежали из Харькова за два дня до прихода немцев. Мама уезжала в эвакуацию с маленьким ребёнком; что люди берут с собой в такой ситуации? Детскую одежду, какие то самые необходимые вещи. А она взяла с собой и привезла обратно папину диссертацию, фотографии, старую переписку. Не выбросила, а возила с собой. В итоге семья распалась, но они остались близкими людьми и очень хорошими друзьями. Всю жизнь переписывались. Папа к нам приезжал. Я ездила к нему. Когда мама умерла, он приезжал её хоронить.

Мама, безусловно, была напугана арестом отца и собственным тюремным заключением со мной на руках, и поэтому старалась жить очень тихо. Но искать отца она не побоялась, а потом писала ему и отправляла посылки. И это был подвиг по тем временам. А я никогда не была тихоней, и страшный опыт в пятимесячном возрасте на моей сознательной жизни никак не отразился. Поэтому, когда я узнала, чей донос был в папином деле, я рвалась войти в кабинет этого человека и спросить: «Моя фамилия, Демидова, Вам о чём нибудь говорит?!» Мама буквально держала меня за руки: «Я тебя умоляю, я тебя прошу никуда не ходи, никому ничего доказывать не надо!»А папа, когда приехал в Харьков и узнал, что его доносчик жив и благоденствует, брезгливо сказал: «Будь он проклят, я даже слышать о нём не хочу».

— Расскажите об обысках и истории с изъятием рукописей Вашего отца.

— Очень больно, что папа так и умер, считая, что из написанного им ничего не осталось. Он думал, что дело всей его жизни кануло в Лету, говорил: «Третий раз восстать из пепла, как птица Феникс, начать жизнь с нуля, я уже не смогу…»

Это случилось в августе восьмидесятого года. «Они» пришли одновременно, в семь часов утра, по семи адресам в пяти городах: к папе в Калуге, где он жил после выхода на пенсию, в Харькове ко мне и ещё по одному адресу, где я прятала эти книги. И ещё к нескольким друзьям, у которых хранились папины рукописи в трёх других городах. Забрали всё до последней строчки, не забыв прихватить три пишущие машинки и охотничье ружьё со стены, чтобы, не дай бог, не застрелился.

В Ухте у папиной хорошей знакомой Майи Александровны Назаровой были папины рукописи, не переплетённые в отдельные тома. Папа очень надеялся, что именно этот адрес не тронули, что в доме у Майи не было обыска. Позвонить ей он боялся, знал, что телефоны прослушиваются. Но через несколько дней в Ухту поехала их общая приятельница, и он попросил её зайти к Майе. Майя рассказала, что ей позвонили из Ухтинского КГБ и «попросили» принести им все рукописи Демидова, которые у неё есть. Иначе её сына выгонят из МГУ, где он учился, и он никуда и никогда больше не поступит. А повод для отчисления «они» всегда найдут. И она отдала. Знакомая рассказывала, что когда она вернулась в Москву, папа в тот же день позвонил и спросил: «Ты приехала?», а через два часа уже был у неё в квартире и задал один-единственный вопрос: «Ну?» С тяжёлым сердцем она сказала: «Прости, Горгич, я привезла тебе плохую новость…» Он её выслушал, стал белым, как бумага, попрощался и ушёл. Видимо, это была его последняя надежда.

— Как «органы» вышли на Вашего отца?

— Папа, когда начал активно писать, ничего в стол не прятал, всем друзьям давал читать. Ему необходимо было мнение читателей, нужно было понять, как писать дальше, поверить в собственный писательский талант. Он очень в нём сомневался и не раз писал мне об этом. Поэтому, когда его рассказы пошли по рукам, к нему явился, как он рассказывал, товарищ полковник из Москвы. Он был очень вежлив, официально представился, и сказал, мол, Георгий Георгиевич, мы знаем, что вы пишете, вы, собственно, и не скрываете это, даёте читать людям. Разрешите мне тоже почитать то, что вы пишете. Естественно, папа сказал: пожалуйста, читайте. Этот полковник, по словам папы, вроде бы целую неделю ходил как на работу и читал.

Прочтя всё, что было к тому времени папой написано, он сказал: «Так, я понял. Это потрясающе, это замечательно, я понимаю, что это действительно крик души. Вы пишете как человек, который прошёл через всё это… Но вы же понимаете… Представьте себе, что мы сейчас всё это вывалим на головы нашей молодёжи. И во что эта молодёжь будет после этого верить? Знаете, не пришло ещё время для такой литературы. Это всё правда, но время ещё не пришло, поэтому давайте мы с вами возьмём и всё это отложим. Вы очень талантливый человек. Вы напишите что хотите, на любую тему. Вы ведь у нас производственник, хорошо знаете рабочий класс. Напишите какую угодно вещь о рабочем классе — ведь у нас есть очень достойные люди. А я Вам обещаю большой тираж, членство в Союзе писателей со всеми вытекающими отсюда последствиями…». Папа его просто-напросто вежливо послал.

И после этого начались серьёзные гонения. Единственное, чего не сделал этот господин, — не усмотрел во всём написанном папой криминала. Он сказал, что папу надо пропесочить по идейной линии. Его вызвали на заседание ухтинского литературного сообщества. Причём до этого все члены этого общества у папы бывали, читали его рукописи и восторгались ими. А на этом заседании (он его описывает в одном из писем) говорили, что он страдает каким то писательским зудом, чесоткой, не знает русского языка, писать не умеет, и вообще всё это клевета, ничего подобного на зоне не было.

— Как Георгий Георгиевич и Вы сами пережили это изъятие?

— После обыска папа прожил ещё шесть с половиной лет в состоянии сильнейшей депрессии. Он умер от инфаркта в феврале 1987 года, будучи уверенным, что всё им написанное навсегда утрачено. И вся его тяжелая и горькая жизнь прожита напрасно. А ведь он был талантливейшим человеком во всём, что он делал. В молодости он был подающим большие надежды физиком — недаром на него обратил внимание Ландау. У него голова так работала, что он не мог не творить. Это было его нормальное состояние. Когда я первый раз приехала к нему в Ухту, его портрет висел на центральной площади среди лучших людей города. И было написано: «Лучший рационализатор Коми АССР». Когда начал писать рассказы — портреты поснимали, началось преследование и его, и его знакомых, он стал не нужен и как рационализатор со своими тысячными предложениями. В аэропортах останавливали отъезжающих, проверяли чемоданы — не везёт ли кто нибудь рукописи Демидова.

И писателем он оказался талантливым, хотя до самой смерти сомневался в своём писательском даре. До выхода на пенсию и переезда в Калугу писалось трудно — только в свободное от работы время — ночами, по выходным, за счёт всех отпусков. Катастрофически не хватало времени. Мне он тогда писал:

«Я, конечно, сижу сиднем. Днём работаю и ночью тоже».

«Многие из писем перлюстрируются, очень многие пропадают. Почти все перлюстрируются. Прими это к сведению. Это издержки признания меня как писателя „высокой критикой“».

Когда мы встречались, самое важное для него было узнать что говорят о его рассказах. Ему было важно знать насколько это интересно. Он всегда разделял интерес к фактам и интерес к произведению, к литературе. Бывало, говоришь, что его рассказами очень интересуются, а он отвечает: «Боюсь это интерес чисто познавательный, интерес к чистым фактам. Мне очень важно знать, интересно ли само произведение».

У нас в Харькове КГБ вокруг моей семьи ходило кругами. Меня лично не трогали, даже не вызвали ни разу. Но моему мужу приходилось туго. Он был главным геологом института, и органы давили на него изо всех сил. Являлись к нему на работу: «Мы знаем, что ваша жена вчера уехала в командировку. Вы посмотрите в её вещах, у неё должно быть пять томов в синем коленкоре. Вы посмотрите внимательно. Вы же понимаете, что вы главный геолог института. Мы можем сделать так, что вы им не будете…» и т. д. Это было бесконечно. И самое смешное, что мой муж понятия не имел, куда я дела эти книги. Когда я унесла из дома и спрятала эти тома, он спросил у меня, куда они делись. Я ему ответила: «Тебе это надо? Меньше знаешь — лучше спишь». Муж ужасно обиделся. Никто не знал, где рукописи, кроме папы. И папа сам незадолго до обыска, случайно, в разговоре со мной при постороннем человеке поинтересовался, как там хранятся книги у моего знакомого, назвав его по имени. Но тогда кагебешники не знали, что рукописей дома нет, и заставляли моего мужа, чтобы он дома везде порылся и их нашёл. При этом требовали, чтобы он ни в коем случае не говорил ничего мне. Я предложила переадресовать их на меня. Он им сказал: «Обратитесь к ней, ведь не знаю я, где рукописи». Ему объяснили: «Да что нам у неё спрашивать, она нас пошлёт куда подальше». Они совершенно точно знали мой характер, когда и куда я еду, с кем бываю. Прекратилось это после обыска, когда всё забрали и успокоились. Слава богу, что папу не арестовали. Ему уже шёл семьдесят третий год, и «они» его не тронули. Да и времена уже были не те. Но этим изъятием они его фактически добили.

Выйдя на пенсию и переехав в Калугу, он продолжал жить в напряжённом режиме, писал, не поднимая головы. У него всё было рассчитано. Никаких отпусков, выходных. Строгий режим дня: обязательная прогулка, пять километров пройти надо, кровь из носу, даже если невмоготу. Сказал — сделал. И писать. Только писать. Ничего в этой жизни больше не нужно. А потом, после обыска — всё ушло. И поэтому его существование стало совершенно жутким. Страшная депрессия. Ни строчки после обыска он не написал — уже не мог.

Они забрали все три пишущие машинки. Наверняка следили, чтобы он новую не приобрёл. От руки он писать уже давно не мог — у него были обморожены пальцы на Колыме, поэтому печатал на машинке.. Я привезла Светлане Быченко[6] многостраничный протокол обыска: «…На предмет изъятия документов и материалов, порочащих советскую действительность». А потом на десяти или двенадцати листах: «на окне, с правой стороны, серая папка, со слов «он пошёл…» страницы сто пятьдесят девятой и до слов «и завершилось»». Дальше: «напротив, у стены, со шкафа, с верхней полки…», и так далее. Подробно. Потрясающий документ.

Публикация

— Демидов не хотел публиковать свои рассказы на Западе. Почему?

— Да, не хотел. Ему предлагали. Он мне говорил, что есть две основные причины отказа. Первая и самая главная — это нужно дома. На Западе это просто очередная сенсация, а о том, что было, знать людям нужно здесь. Это наша история, это наша беда. И второе: он был искренне убеждён, что если нигде за границей ничего не опубликует, то его никто не тронет и у него будет время закончить задуманное. Для него самым главным было дописать автобиографический роман «От рассвета до сумерек». Поэтому вопрос, печататься на Западе или нет, не стоял. Папа категорически не хотел этого. Он мне говорил, что не дай бог его там кто нибудь опубликует — ведь не дадут больше писать. История с изданием «Колымских рассказов» Варлама Тихоновича за границей была для него ярким примером.

— Когда ему предлагали публиковаться на Западе?

— Думаю, это были семидесятые годы. Он был уверен в том, что у Варлама было абсолютно безвыходное положение, что Шаламова заставили написать письмо-отречение. Я то теперь знаю, что он писал добровольно. Но папа считал, что Шаламова вынудили. Что когда на него обрушилась критика, он был поставлен в такие условия. И папа был убеждён, что из за письменного стола его точно вытолкнут, писать ничего не дадут, а это для него было важнее всего остального.

— Когда и как удалось опубликовать первые рассказы Демидова?

— Я до сих пор иногда просыпаюсь по ночам и думаю — всё таки я это сделала!

В 1989 м году у меня уже была бумажка из КГБ о возврате папиных рукописей. И я с ней и с рюкзаком за спиной, полным рукописей, ходила по издательствам и редакциям. Думала, если кто то заинтересуется, чтобы сразу могли что то почитать. И билась как об стенку. Демидов? — А кто такой Демидов? Вы о чём? Имя Шаламова немного помогало открывать двери. Я говорила, что это тот Демидов, который друг Шаламова, что Шаламов о нём писал. Тогда ещё не была опубликована их переписка, но были же рассказы. Было «Житие инженера Кипреева», был «Иван Фёдорович», где Шаламов пишет о харьковском физике Демидове. Была пьеса «Анна Ивановна», посвящённая памяти Георгия Демидова. И что? В «Дружбе народов» два года пролежала совершенно потрясающая повесть «Амок». Там главный герой, который расстреливает женщин-заключенных, татарин. В конце концов, меня вызывает заместитель главного редактора и говорит: «Знаете, мы напечатаем, только Вы поменяйте татарина на кавказца». Это было в 1989 м году. Я говорю: как это? Как поменять татарина на кавказца? Я же не автор, автора то нет в живых. «Вы знаете, мы же ничего не меняем по тексту. Это всё равно. Но пусть это будет не татарин, а кто нибудь с Кавказа…» Я отказалась, и повесть не была напечатана.

Но встречались и удивительные люди, всё понимающие и очень сочувствующие. Инна Петровна Борисова[7] тогда была редактором «Нового мира», причём замечательным редактором. Она начинала ещё при Твардовском. Ей очень нравился Демидов. Она пыталась помочь напечатать в журнале демидовские рассказы, но ничего не получилось.

Виталий Алексеевич Коротич[8] напечатал в журнале «Огонёк» рассказ «Дубарь»[9], спасибо ему. К нему мне удалось пробиться на родине, в Харькове, где он был депутатом Верховного совета СССР последнего созыва. Он действительно много работал в Харькове и многим людям помог. Знакомые договорились с Виталием Алексеевичем и, когда он приехал, привели меня к нему в гостиницу. Я рассказала ему о папе и дала прочитать рассказ «Дубарь». Когда этот рассказ был напечатан в «Огоньке» со вступительной статьёй В. А. Шенталинского[10], мне через несколько дней позвонили из литературного агентства издательства «Прогресс» и предложили сотрудничество. А ещё через две недели агенство договорилось с французским издательством «Ашетт» о выпуске книги Георгия Демидова. За пять месяцев французы перевели и издали книгу в Париже. Меня пригласили на презентацию. Я была во Франции в 1992 году, давала интервью на парижском телевидении, «Радио Свобода», «Радио Франции». Это была замечательная поездка. А тут не было ничего. В «Советском писателе» том рассыпался, потому что перестали давать дотации, всё рухнуло. Появилась куча издательств-однодневок, которые тут же исчезали. И было не понятно, с кем иметь дело. И Украина готовилась стать самостоятельным государством, превратив для меня Россию в заграницу.

И тогда мои дети мне категорически заявили, что мы будем уезжать. У меня дочь кончала институт иностранных языков, зять — инженер. В это время я вернулась из Франции и поняла, что нужно переводить рукописи в печатные тексты на русском языке. Во Франции издали Демидова раньше, чем в России! И я предложила: вы езжайте, устраивайтесь, а я потом, когда будет видно, как и что… Но моя мудрая дочка сказала: «Мам, нет. Если ты остаёшься, значит, и мы будем ждать, когда ты все дела сделаешь. Времена то непредсказуемые. Сегодня можно выехать, а завтра… А я не хочу быть с тобой по разные стороны океана. Тебя закроют — и всё?» Это был 1993 й год. Мы улетали из Москвы не только ровно через шесть лет в день смерти папы (19 февраля), а даже в минуту его смерти — без четверти шесть утра самолёт отрывался от земли. У меня было совершенно жуткое состояние. Я сидела в самолёте и думала: «Папа, мог ли ты представить, что я увезу отсюда твою внучку и правнука?…» Но так сложилось…

— Как Вас нашло издательство «Возращение»?

— Вы знаете, это тоже своя история. Во-первых, я весь папин архив оставила в России. Я посчитала, что он должен быть тут, дома, что я не имею права увозить его из страны. И я перевела тексты на диски, а рукописи передала Государственному Литературному музею в Москве.

Все эти годы я публиковала отдельные рассказы в русскоязычных журналах США: «Побережье», «Новый журнал», «Новое русское слово» — тогда это было толстое с большим тиражом издание. Два рассказа мне удалось напечатать в журнале «Новый мир» в 1997 году.

С Семёном Самуиловичем Виленским[11] мы знакомы давно, ещё с 1989 года. Когда то мы тесно общались, потом наши пути разошлись — я уехала из страны, и мы потеряли друг друга из вида. Семён Самуилович опубликовал второй том «Доднесь тяготеет» с рассказом Георгия Демидова «Дубарь». При переводе книги на чешский язык потребовалось нотариальное подтверждение авторских прав, и Семён Самуилович сумел разыскать меня в Америке. Я уже несколько лет искала издательство в России, но, увы, безуспешно. Мне отвечали — не коммерческая литература. Поэтому на просьбу С. С. Виленского позвонить я откликнулась немедленно. Наше сотрудничество оказалось более чем успешным. Напечатав первую книгу «Чудная планета», он сам, видимо, не ожидал, что будет такой резонанс, восторженные рецензии на неё в журналах «Знамя» и «Новый мир». Вторую и третью книги «Оранжевый абажур» и «Любовь за колючей проволокой» финансировал уже Комитет по печати Российской федерации. Третьей книгой колымский материал закрыт. Сейчас я готовлю автобиографический роман «От рассвета до сумерек», который папа считал главным делом своей жизни. Он обрывается на тридцать пятом — тридцать седьмом годах. Но папа мне говорил, что вся колымская тема, когда роман дойдёт до этих страшных лет, войдёт в него. Все колымские рассказы — это наброски и эскизы для будущего романа. Но Демидову не дали дописать его — обыски и арест произведений оборвал работу над ним, и роман остался незаконченным.

Выпустить три книги Демидова за три года (2008-2010) — безусловная заслуга С. С. Виленского и всего коллектива издательства «Возвращение».

И как подтверждение писательского таланта Георгия Демидова — выход в издательстве «Глобус» пятитомника «Шедевры русской литературы XX века», где папино имя в ряду таких корифеев русской литературы как Л. Н Толстой, А. П. Чехов, и другие.

Очень горько, что всего этого он сам уже не увидел.

Из писем Георгия Демидова

— Уже после папиной смерти, перебирая его письма, которые остались у меня и у мамы, я сделала небольшую подборку фрагментов писем, которые, как мне кажется, очень точно характеризуют его как человека и гражданина. Вот некоторые из них:

«Из всех вещей на свете самая важная — здоровье. Есть ещё одна — свобода. В самом элементарном смысле. Все, кто лишался этой ценности, начинают понимать счастье права дышать воздухом, ходить по улице и общаться с людьми. К сожалению, человек так уж устроен, что ценность истинных ценностей начинает понимать только тогда, когда их теряет».

«Я уже через силу занимаюсь служебной деятельностью, потому что она мне мешает заниматься настоящим [писательским — В. Д.] делом».

«Заметь, я вовсе не уверен в своём литературном таланте. Он никем и никогда не был проверен. Но это единственное, что может оправдать моё существование на этом свете».

«Повесть при всех её недостатках очень популярна в десятках городах».

Это о «Фонэ квас», самой первой повести, что он написал.

«И её не ленятся размножать. Причина, вероятно, в том, что она — первая, в которой наглядно изображена механика беззакония ежовщины. Конечно, подобная популярность, имеет и отрицательные стороны. Я стала почти одиозной личностью, так как «бдительные» у нас ещё не перевелись. Напиши, что думаешь о моём опыте. Очень много стилистических, но ты их не трогай — сам знаю. Может быть, когда нибудь и выправят. Вообще, этим занимаются литературные редакторы. Но мне таких разносолов не положено».

«Плохое у меня обоняние — я не умею держать нос по ветру».

«…Философский смысл дон-кихотства заключается в том, что воевать со злом нужно не только тогда, когда есть надежда на победу, но и тогда, когда никакой надежды нет. Это обязанность настоящего и честного человека. Едва ли не главной причиной расцвета всей мерзости на земле является подленькое благоразумие».

«Я хочу внести свою лепту в дело заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима и его трижды проклятых приспешников. Я хочу донести будущему на проклятое прошлое, вернее участвовать в написании такого доноса. И хотя я знаю, что все эти мицы [чей донос был в деле — В. Д.] и прочая сволочь вряд ли получат при жизни то, что заслуживают, меня хоть немного утешает обеспечение им проклятой памяти».

«Теперь мне легче. Мои рукописи имеют хождение в Ухте, Москве, Ленинграде. Я имею отзывы. Хорошие. Очень хорошие. Главное же — реакция читателей, ведь ради них то и горит сыр-бор. Равнодушных среди них к моим работам ещё не было. Поэтому мне надо работать. Повторяю, это мой единственный шанс оправдать прожитую жизнь. Времени уже мало».

«Мне моё творчество обходится очень дорого. Я неизменно дохожу до болезни, хотя далеко ещё не развалина. Начинаю плохо спать, пропал аппетит. Многие спрашивают, — „что нибудь случилось?“ — Да, случилось, совсем недавно. Нет ещё и тридцати лет. И случилось не только со мной».

Примечания

- 1. Демидов Г. Г. — Шаламову В. Т. 21 июля 1967 г. // Шаламов В. Т. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. — М.: Эксмо, 2004. — С. 660. — C. 756.

- 2. В рассказах Шаламова — доктор Доктор.

- 3. В. Т. Шаламов — А. И. Солженицыну, 15 ноября 1964 г. // Шаламов В. Т. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. — М.: Эксмо, 2004. — С. 660.

- 4. 8. Демидов Г. Г. — Шаламову В. Т. 27 июля 1967 г. // Шаламов В. Т. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2004. С. 660. C. 759.

- 5. Демидов Г.Г. — Шаламову В.Т. 27 июля 1967 г. // Шаламов В.Т. Новая книга. Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М.: Эксмо, 2004. С. 660. C. 758.

- 6. Быченко Светлана Николаевна — режиссёр-кинодокументалист, сценарист, автор фильмов о Варламе Шаламове («Острова. Варлам Шаламов»,2007 г.) и Георгии Демидове («Житие интеллигента Демидова», 2011 г.).

- 7. Борисова Инна Петровна работала старшим редактором отдела прозы журнала «Новый мир» с 1964 по 1994 год.

- 8. Коротич Виталий Алексеевич — главный редактор журнала «Огонёк» 1986‐1991.

- 9. Журнал «Огонёк», 1990 г.

- 10. Виталий Шенталинский — журналист, редактор рубрики «Хранить вечно» в журнале «Огонек».

- 11. Виленский Семён Самуилович — редактор, издатель многих книг репрессированных авторов, руководитель Московского историко-литературного общества и издательства «Возвращение».

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.