Варлам Шаламов: Призраки сюжета

В статье[1] автор пытается реконструировать один из способов работы Варлама Шаламова с контекстом культуры. В частности, автор стремится показать, как Шаламов использует расходящиеся пласты этого контекста, чтобы генерировать в пределах рассказа альтернативные сюжеты (выбор между ними диктуется культурным багажом читателя). В пределах цикла тот же прием порождает некий лейтмотив распада культуры как личной и коллективной памяти.

I

При распаде культурного контекста довольно часто элементы одной смысловой конструкции могут заново собраться снова разве что благодаря целенаправленному поиску — или случайности.

Эта статья обязана своим происхождением исключительной дотошности Елены Моховой, корректора издательства «Новое литературное обозрение». Она обратила внимание на то, что пунктуация отрывка:

Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют добрые дела... (I, 444)[2]

— из шаламовского рассказа «Калигула» не соответствует пунктуации знаменитой державинской оды «Вельможа», которая там цитируется. Сверила текст и ошибку исправила, поставив восклицательный знак после обращения «Калигула!» и двоеточие после слов «в злате»:

Калигула! твой конь въ сенатѣ

Не могъ сіять, сіяя въ златѣ:

Сіяютъ добрыя дѣла…

— ибо пунктуацией прописана была в стихотворении причинно-следственная связь.

У Шаламова же после имени Калигула стояла запятая и после «злата» тоже. Что здесь важно: у Шаламова была практически эйдетическая зрительная память. Она местами подводила хозяина именно ввиду замечательного своего качества — Шаламов на нее излишне полагался и периодически делал ошибки в цитируемых текстах[3]. Но в силу природы шаламовской памяти исследователю приходится учитывать, что, если некая странная пунктуация стабильно присутствует в черновиках, значит, есть и вероятность, что Шаламов мог именно этот вариант где-то видеть, запомнить и воспроизвести. Вполне возможно — сознательно. То есть допускать существование некоего третьего источника.

Благодаря щедрой помощи Анны Гавриловой удалось установить, что в машинописных черновиках «Калигулы»[4] иных пунктуационных вариантов нет.

Найти же первоисточник оказалось очень легко, поскольку в точности эти три строчки почти в том же виде, в каком цитирует их Шаламов, служат эпиграфом к стихотворению Алексея Жемчужникова «Конь Калигулы» 1892 года написания.

Прежде чем говорить о том, что именно из этого следует для риторики, поэтики и сюжета, необходимо вспомнить сам рассказ. Очень маленький, трехчастный и очень театральный, причем в характерном старинном духе — классицистский[5]. Единство времени, места и действия. Действие, естественно, происходит на Колыме, в РУРе, роте усиленного режима одного из лагпунктов, и спрессовано в пределы часа; у рассказа один основной сюжет. Такое впечатление создается при первом прочтении.

Завязка: в роту усиленного режима приходит сообщение, вызывающее у дежурного надзирателя вопрос, не сошло ли с ума некое третье лицо, это распоряжение отославшее. Затем на сцену является — пешком — местный начальник Ардатьев, зверски погоняя измученную лошадь. При этом он произносит пьяный монолог, из которого аудитория узнаёт, что по причине категорического отказа лошади работать («Бью — не идет. Сахар даю — нарочно из дому взял — не берет» (I, 443)) срывается план.

С точки зрения Колымы 1937—1938 годов, когда невыполнение норм ы могло быть поводом для обвинения во вредительстве, ареста, срока, а в пределе — расстрела, это смертная опасность для всех вовлеченных лиц, включая начальство.

Так что Ардатьев делает из ситуации логичный для времени и места вывод: «людей наказываю, лошадь миловать не буду». И приказывает лошадь водворить: «Туда ее — ко всем филонам, ко всем врагам человечества — в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза» (I, 443). Далее падает и теряет сознание. Надзиратель с комендантом уносят его спать в дежурку, а лошадь помещают «в четвертую, к интеллигенции». Потому что «проснется, узнает, что не посадили, — убьет» (I, 443).

Занавес. В финале на сцене возникают два пожилых дежурных из числа заключенных — и комментируют ситуацию:

— Что скажете, Петр Григорьевич? — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатьев.

— Скажу, что это не ново... Калигула...

— Да, да, как у Державина, — подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате,

Сияют добрые дела...Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате (I, 444).

II

На поверхности мы наблюдаем типичную для «Колымских рассказов» ситуацию.

Во-первых, анекдот (заметим, анекдот литературный, чью почти салонную природу автор тщательно выявляет — и названием, и композицией, и ссылкой на Державина), будучи помещен в лагерную среду, под собственным весом разворачивается в ужас[6].

Во-вторых, исторические отсылки и цитаты, как всегда в «Колымских рассказах», не выдерживают контакта с лагерной реальностью. Державин в своей оде прямо обличал безымянного, но узнаваемого «вельможу» за то, что тот предается удовольствиям, как Сарданапал, и не исполняет своих обязанностей, и косвенно — Екатерину II, которая этого вельможу, то есть коня, то есть осла[7] ввела в сенат. Но и эта возмущенная критика, и даже классическая история про Калигулу и Инцитата на фоне зимы 1937—1938 годов смотрятся решительно вегетариански. Калигула, приравняв любимого коня к человеку, сделал его сенатором. Ардатьев, же, приравняв лошадь к человеку, потребовал с нее план, а не добившись результата, отправил лошадь следом за людьми туда, откуда не возвращаются.

И в-третьих, характерным для «Колымских рассказов» образом настоящий финал рассказа «Калигула», несмотря на всю вдохновенную имитацию классицизма, располагается вовсе не в рассказе «Калигула». Через рассказ после него по циклу «Артист лопаты» идет «РУР» — иной эпизод из жизни роты усиленного режима. Вот там в критический момент богом из машины является из клубов морозного тумана лично начальник Севвостлага полковник Гаранин. И начинает опрашивать сидельцев РУРа, за что они оказались тут. Один из побочных диалогов таков:

— А ты, старик, за что попал в РУР?

— Я — следственный. Мы лошадь павшую съели. Мы сторожа (I, 461)[8].

Вот тут еще не успевший забыть «Калигулу» читатель и узнает, что лошадь водворения к интеллигенции и своих трех дней карцера не пережила. Более того, сторожа-резонеры из рассказа «Калигула», оказывается, подвели этой истории итог сразу в нескольких смыслах, ибо, поглотив лошадь, сначала заняли ее место в РУРе, а потом и — по воле всесильного Гаранина — в забое: «И завтра — в забой!» (I, 461). Поскольку обстоятельства зимы 1937—1938 годов читателю к тому моменту уже известны, ему понятно, что шансы двух стариков выжить на горных работах, а уж тем более выполнить там план, можно считать несуществующими, а совмещение их с лошадью — потенциально полным.

В данном случае мы можем быть дважды уверены, что связь между рассказами не является продуктом избыточной литературоведческой трактовки.

Во-первых, когда 15 мая 1971 года у Бориса Лесняка в Магадане изъяли те «Колымские рассказы» и часть стихов, которыми Шаламов с ним поделился, Шаламов сделал в записных книжках следующую запись:

Десятого ноября 1971 года Лесняк… принес весть, что его допрашивали в Магадане… Более всего следователей обижал рассказ «Калигула». Десятки тысяч людей расстреляны на Колыме в 1938 году при Гаранине — все это допустимо и признано, но вот лошадь в карцер посадить — это уж фантастический поклеп и явный вымысел и клевета. Конец рассказа «Калигула». Фактическая справка. Эту историю рассказали мне два дневальных изолятора, сидевших вместе со мной в карцере «Партизана» зимой 1937—1938 годов. Оба сторожа обвинялись в том, что съели часть трупа этой лошади, сами же ее сторожа.

Лошадь пала после — это та самая лошадь (V, 328).

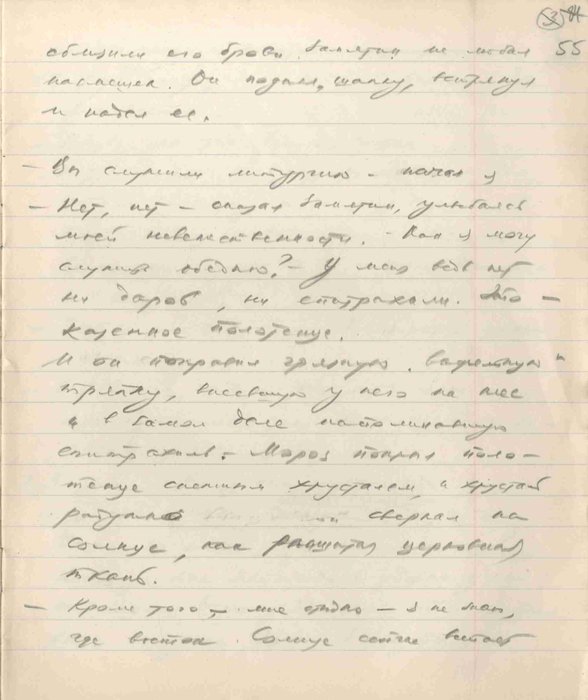

Во-вторых, мы располагаем ранними черновиками рассказа «РУР». Они сильно отличаются от окончательной версии, но в еще не сформировавшемся рассказе уже твердо присутствует та самая вставка из «Калигулы»:

— За что вы сидите, старики?

— Мы лошадь с’ели. Мы сторожа.

То обстоятельство, что финал одного рассказа сознательно перенесен в состав другого, — прием, резко повышающий мерность текста.

Шаламов в «Колымских рассказах» постоянно старается создать ситуацию, когда читатель не знает, что именно важно или будет важно, какая деталь окажется ключевой и для чего именно, где проявится элемент какой истории — и не слышал ли читатель уже и не читал ли он уже что-то, что можно сопрячь, совместить с новой информацией — или, наоборот, противопоставить ей. Этот способ взаимодействия с аудиторией очень сильно поощряет и рекурсивное чтение, и постоянную ориентацию на то, что в любой момент из-за угла, из-за следующего абзаца может появиться новый смысл — с вероятностью представляющий опасность для персонажей — а возможно, и для самого читателя. То есть некоторым образом, в ослабленном виде, дублирует, воспроизводит лагерную ситуацию — с ее потерей ориентации и морозным туманом, скрывающим все.

III

Но это если мы говорим о том объеме значений, который возникает при прочтении «Калигулы» в общем контексте «колымских рассказов», — то есть «по Державину».

Вопрос: что произойдет, если прочесть «Калигулу», добавив в контекст и метаязык рассказа стихотворение Жемчужникова?

Калигула, твой конь в сенате

Не мог сиять, сияя в злате;

Сияют добрые дела.

Державин. Вельможа

Так поиграл в слова Державин,

Негодованием объят.

А мне сдается (виноват!),

Что тем Калигула и славен,

Что вздумал лошадь, говорят,

Послать присутствовать в сенат.

Я помню: в юности пленяла

Его ирония меня;

И мысль моя живописала

В стенах священных трибунала,

Среди сановников, коня.

Что ж, разве там он был некстати?

По мне — в парадном чепраке

Зачем не быть коню в сенате,

Когда сидеть бы людям знати

Уместней в конном деннике?

Что ж, разве звук веселый ржанья

Был для империи вредней

И раболепного молчанья,

И лестью дышащих речей?

Что ж, разве конь красивой мордой

Не затмевал ничтожных лиц

И не срамил осанкой гордой

Людей, привыкших падать ниц?..

Я и теперь того же мненья,

Что вряд ли где встречалось нам

Такое к трусам и рабам

Великолепное презренье[9]

Взамен кадильного куренья;

Ты так сурово жил и до конца донес

Великолепное презренье.

— вовсе не поясняя, к кому именно обращено было булгаковское презрение — потому что те читатели и слушатели, которые хотя бы в теории могли познакомиться с этим венком на могилу, прекрасно знали, на что она ссылается, и все крамольные выводы о трусах и рабах могли достроить и сами.

Если читать «Калигулу» через фильтр Жемчужникова, то у рассказа несколько иной финальный вопрос. Не только о том, насколько — и почему — выросли нормы жестокости. Не только о том, насколько — и почему — лагерная ситуация изменилась в неизмеримо худшую сторону даже в сравнении с общепризнанными ужасами и безумием прошлого. А о том, что если можно в сенат ввести коня, то проблема общества, в котором и с которым это произошло, вовсе не в лошади. И даже не в Калигуле. Настоящая катастрофа произошла задолго до самого инцидента.

Если лошадь оказывается не в сенате, а в изоляторе — ситуация усугубляется, но не меняется структурно. Ошибка, или преступление, или то и другое — случились не при появлении на дороге пьяного Ардатьева и не в тот момент, когда производственный план затмил небеса, став единственным этическим критерием[10], а раньше, на предыдущем шаге. Соответственно, чтение «по Жемчужникову» распространяет границы лагеря, казалось бы, на внелагерное историческое и личное пространство.

Я хочу подчеркнуть, что здесь мы имеем дело не с шифром. Не с нарочно скрытым от профанов сообщением в бутылке, которое должно быть прочитано только человеком знающим.

По опыту предыдущих текстов, если бы Шаламов хотел сделать ссылку на «Коня Калигулы» опорной и определяющей — он позаботился бы о том, чтобы этот текст опознали совершенно однозначно, оговорив и авторство, и разницу позиций между Жемчужниковым и Державиным. И уж точно не ограничился бы простым воспроизводством специфической пунктуации Жемчужникова.

Точно так же, если бы Шаламов хотел оставить отсылку на «Коня Калигулы» герметичной, предназначенной для собственного, авторского употребления, он не стал бы цитировать именно три державинские строки, которые послужили эпиграфом к этому стихотворению, практически в том формате и виде, в котором их использовал Жемчужников.

Шаламов делал все от него зависящее, чтобы увеличить объем значений, производимых его текстами. И в частности, чтобы увеличить вариативность прочтения этих текстов — в рамках общей гибели. Собственно, эта вариативность на сюжетном уровне дублирует, воспроизводит типичную лагерную ситуацию: в лагере никакая история, никакой слух, никакой приказ и никакое действие никогда не являются окончательно достоверными. Находящийся в лагере человек систематически не знает ни что произошло, ни как произошло — часто даже с кем произошло — и произошло ли вовсе. тот, кто рассказывает, — недостоверен в силу голода, холода и усталости, и тот, кто реагирует на рассказ, не может быть уверен даже в надежности собственного восприятия.

Полагаться на суждения персонажей и рассказчиков можно примерно в той степени, как на выводы стариков-сторожей в «Калигуле»: во-первых, они не понимают своего реального положения по отношению к этому сюжету и не предвидят, что естественным ходом его окажутся в той же самой камере, что и лошадь. А во-вторых, они и сами не помнят, что цитируют, — и, объявляя ситуацию известной и классической и ставя знак равенства между Ардатьевым и Калигулой, не осознают, что делают беспощадные выводы и о себе тоже. Потому что для того, чтобы такие вещи понимать и увязывать в единое целое, нужно несколько большее количество калорий, чем имеется у тех, кто, находясь в тепле и не на самой тяжелой работе, все равно готов съесть издохшую от голода и непосильной нагрузки лошадь.

Шаламов эту вариативность, эту сомнительность, эту недостоверность и этот переизбыток значений прописывает всюду. Это одновременно и способ изобразить лагерь, и способ создать ту плотность смыслового потока, которая будет для читателя имитировать первую реальность.

Так что, на наш взгляд, Державин и Жемчужников существуют в рассказе не как шифр — а как два разных ракурса, два соположенных варианта прочтения, активизирующихся в зависимости от того, что именно читала аудитория.

То есть в определенном смысле сюжет рассказа каждый раз зависит от культурного багажа читающего (что вообще-то является постоянным характерным свойством шаламовской поэтики как таковой).

IV

Второй пример существенно более сложен, потому что в отличие от Жемчужникова, никогда не покидавшего все же русского культурного пространства (хотя и оказавшегося со временем на его периферии), здесь часть опорной информации сначала выпала из культуры, после перестройки отчасти вернулась туда в новом качестве — и затем снова исчезла из общего оборота. Речь идет о той системе референции, которую образовывало православное богослужение.

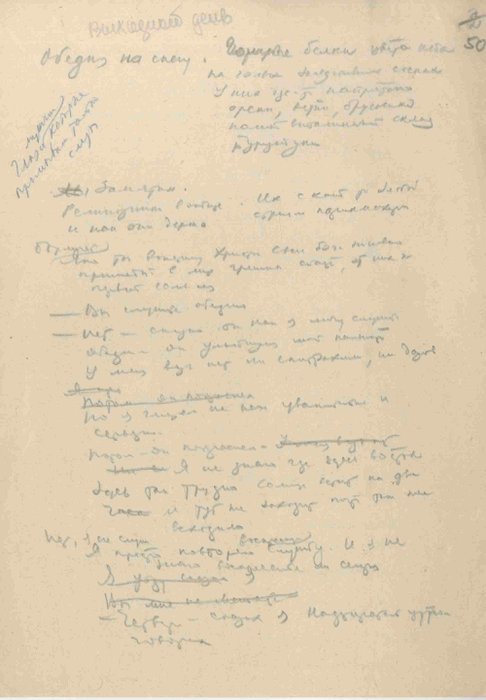

Рассказ «Выходной день» начинается с того, что в редкий для Колымы выходной священник с говорящей фамилией Замятин «из соседнего со мной барака» служит тайком на таежной поляне литургию. Рассказчик, завороженный зрелищем, останавливается, слушает — слова он знает с детства. Замятин, осознав, что не один, прерывается и поясняет, что это «не настоящая» обедня, что он просто повторяет, проговаривает воскресную службу — сам он не замечает ни того, что окружающий его «серебряный лес» стал похож на прекрасный храм, ни внимающих ему, как святому Франциску, белок «небесного цвета», ни волшебного превращения, произошедшего с висящим на его шее наподобие епитрахили казенным вафельным полотенцем: «Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань» (I, 156).

Таким образом, сторонний зритель — и читатель — становятся как бы свидетелями маленького чуда, о котором не подозревает сам Замятин: лес превратился в церковь, грязные обноски заключенного — в праздничное облачение, и священник на время службы был одет лучше, чем трава и лилии полевые. (Причем преображение было не только внешним, но и внутренним: «Я не сразу узнал его — так много нового было в чертах его лица» (I, 156).). Выходной день оказывается вдруг днем выхода куда-то еще, за пределы лагерного пространства.

Простившись с Замятиным, рассказчик снова случайно становится свидетелем — но уже происшествия совершенно иного свойства, убийства собаки. В инструменталке двое заключенных-уголовников зарубили щенка овчарки — на суп. А остатки, поскольку блатных в бараке было мало, предложили сначала рассказчику — как промолчавшему, а потому имеющему некоторое право на долю, а затем «попу» Замятину, сказав, что это баранина. Когда священник возвращает им пустой котелок, уголовник, убивший собаку, рассказывает ему, что это за мясо и куда, собственно, делся прирученный Замятиным щенок по кличке Норд. И человек, до того казавшийся слишком живым для лагеря, обретает все приметы мертвеца://180//

Замятин стоял за дверьми на снегу. Его рвало. Лицо его в лунном свете казалось свинцовым. Липкая клейкая слюна свисала с его синих губ (I, 158) [11].

Чудо в лесу было настоящим, настоящим окажется и обратное, недоброе чудо.

Тут нужно еще пояснить, что сравнительно недавно в русской культуре поедание собачьего мяса у части населения относилось к числу табу — достаточно вспомнить случай, описанный Герценом, когда князь Долгорукий из мести накормил обидевших его пермских чиновников пирогом с собачиной: «полгорода занемогло от ужаса» [Герцен 1969: 211]. Не вызывает также сомнений, что употребление в пищу доверчивого домашнего животного, лижущего руку того, кто готовится его зарезать, также маркировано отрицательно.

На эту ситуацию многократно обращали внимание разные исследователи. Леона Токер, в частности, писала, что история с собакой выглядит как «зловещая пародия» на таинство причастия [Toker 1991: 5—6]. Мне хотелось бы усилить это определение и сказать, что выглядит это скорее как «антиповедение», дьяволослужение.

Причем не только со стороны уголовников, блатных, но и со стороны лагеря как системы — ведь авторам розыгрыша как бы неоткуда было знать ни про литургию, ни про внимавших ей белок, ни про то, что чтение службы было тем «последним», за что Замятин держался в лагере. Тем, что нужно было разрушить, чтобы сказать ему: выхода нет.

V

Как бы неоткуда.

Однако при внимательном чтении начинают проявляться удивительные несообразности.

Вот рассказчик остановился посмотреть, вот его заметил Замятин:

Он поднял шапку, встряхнул и надел ее.

— Вы служили литургию, — начал я.

— Нет, нет, — сказал Замятин, улыбаясь моей невежественности. — Как я могу служить обедню? У меня ведь нет ни даров, ни епитрахили. Это казенное полотенце.И он поправил грязную вафельную тряпку, висевшую у него на шее[12], и в самом деле напоминавшую епитрахиль. Мороз покрыл полотенце снежным хрусталем, хрусталь радужно сверкал на солнце, как расшитая церковная ткань.

— Кроме того, мне стыдно — я не знаю, где восток. Солнце сейчас встает на два часа и заходит за ту же гору, из-за которой выходило. Где же восток?

— Разве это так важно — восток?

— Нет, конечно. Не уходите. Говорю же вам, что я не служу и не могу служить. Я просто повторяю, вспоминаю воскресную службу. И я не знаю, воскресенье ли сегодня?

— Четверг, — сказал я. — Надзиратель утром говорил.

— Вот видите, четверг. Нет, нет, я не служу. Мне просто легче так. И меньше есть хочется, — улыбнулся Замятин.

Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. Если у Замятина этим последним была литургия Иоанна Златоуста, то моим спасительным последним были стихи — чужие любимые стихи, которые удивительным образом помнились там, где все остальное было давно забыто, выброшено, изгнано из памяти (I, 156—157).

Вопросов к этому фрагменту возникает множество, причем именно вопросов богослужебных. Во-первых, что значит: нет епитрахили? Существовало специальное разрешение: в обстановке гонений, в крайних случаях, если священник находится в заключении, епитрахилью мог служить любой длинный кусок материи или даже веревки, благословленный надлежащим образом. Вафельное полотенце, соответственно, могло стать епитрахилью не только чудесным вмешательством высшей силы, но и попросту по процедуре[13].

То же самое со святыми дарами. Хлеб в лагере был. Но и в отсутствие его благословляли и использовали все что угодно — в диапазоне от желудей до мха. Вместо вина благословляли ягодный сок и воду. Собственно, воспоминания заключенных священников и воспоминания о них самих содержат описания огромного количества таких ухищрений, которые Замятину непременно должны были быть известны хотя бы частично.

Зато Замятин забыл о вещах, которые действительно трудно заменить. Например, антиминс — квадратный плат, на котором, как правило, была отпечатана икона «Положение во гроб», и разрешение архиерея на совершение богослужения. В карманчик на задней стороне вшивали мощи святых. Служение без антиминса было крайне затруднено[14]. Например, священники, находившиеся в заключении на Соловках, решали эту проблему следующим образом:

Как служили без антиминса, без престола? Один священник ложился, а остальные служили у него на груди. Вместо просфоры — хлеб. Господь на тайной вечере сказал, что хлеб пресуществляется в Его тело. А вместо вина — вода. В Кане Галилейской Господь претворил воду в вино. И мы все причащались. Были радостны и веселы! С Богом нигде нет потерь [Бычков 207: 127].

То есть Замятин, объясняя, почему он служить литургию не может, ссылается на вещи, которые непреодолимыми препятствиями не являются, и не упоминает вещи, которые – ибо он единственный священник в бараке и, возможно, в лагпункте – действительно не позволили бы ему служить настоящую литургию.

Он называет службу воскресной, при этом она опознается как литургия Иоанна Златоуста, которая специализированной воскресной службой не является.

Он говорит, что у него нет даров. Есть вариант церковной службы, для которой нужны уже существующие святые дары, — это литургия преждеосвященных даров. Ее действительно в тюрьмах и прочих местах заключения служили чаще, потому что дары было много проще передать за решетку, чем все необходимое для их освящения, — да и сам факт служения было удобнее скрыть. Но это не литургия Иоанна Златоуста, и перепутать их невозможно.

Подобным несовпадениям можно найти множество внутрилагерных объяснений. Во-первых, в лагерной ситуации, где разрушается все, где верующий протестант забывает имя одного из апостолов, почему бы и православному священнику не забыть, не растерять именно то, что является для него самым важным, опорным знанием? Хотя странно, что, сохранив в памяти службу дословно, он забывает все прочее в такой мере и степени.

Возможно — лагерь есть лагерь — Замятин просто не желает признаваться соседу по бараку в опасном занятии? И отговорки его выглядят так странно, потому что придуманы наспех? Но чтобы отболтаться от потенциального доносчика, не нужно называть литургию Иоанна Златоуста воскресной службой…

Возможно — и за эту трактовку хотелось бы поблагодарить отца Сергея Круглова — мы просто имеем дело с деревенским священником, для которого собственно литургия по определению воскресная служба, потому что служили в церкви только раз в неделю, и он так и запомнил и воспроизводит. А все остальные несообразности — продукт опасений, привычки и уровня образования. Но ситуация, когда единственная служба будет воскресной, как нам кажется, скорее характерна для послевоенного времени, но не для тех, кто помнит еще прежние годы и постоянный конфликт вокруг того, чтобы прихожане приходили в церковь не только на воскресное богослужение.

Вот вариант, что источником ошибок является автор, можно почти с полной уверенностью исключить. Варлам Шаламов, сын священника, — причем не просто священника, но священника, занимавшегося активной проповеднической и миссионерской деятельностью, — был хорошо знаком со всеми подробностями службы (отец прочил его в духовную академию). А главное, в этом же тексте присутствуют отсылки на вещи очень точные — и крайне сюжетно интересные.

Когда блатные предлагают Замятину мясо, то делают они это со следующими словами: «Э, батя, вот прими от нас баранинки» (I, 158). Выражение неожиданное. Тем более неожиданное, что оно буквально звучит как эхо той самой литургии Иоанна Златоуста. «Сам, Владыко, приими и от уст нас, грешных, трисвятую песнь» [Православное богослужение 2016: 86], а затем еще более характерно: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов»; «тело Христово приимите, / источника безсмертнаго вкусите» [там же: 106; 119].

И «баранинка» характерным образом размещается в том же контексте. Ибо «евхаристический агнец — это четырехугольная частица, вырезаемая во время проскомидии из первой просфоры, которая в конце евхаристического канона пресуществляется в тело Христово» [Будур 2003: 223]. Более того, в отсутствие диакона оставшиеся после богослужения дары обязан съесть и выпить именно священник[15]. Так что обращение к «попу» с предложением потребить остатки тоже вписывается в канон (естественно, в данном случае травестированный).

Что еще более показательно, в самом начале рассказа есть фраза о том, что Замятин, заметив рассказчика и вступив в беседу с ним, надевает шапку[16]. До того она лежала у его ног. Замятин служил — или повторял — литургию с непокрытой головой. «Иней успел уже выбелить стриженую голову» (I, 156). Церковная служба регламентирована в этом отношении достаточно жестко, и головной убор священник снимает в знак смирения в самые важные моменты литургии. Cобственно, из сочетания отсутствия шапки и достаточно долгого времени молитвы можно с большой долей вероятности определить тот момент, где он остановился, — речь идет о той части службы, которая следует за Великим Входом и включает таинство пресуществления, а затем причастие.

Но тут появился рассказчик, и Замятин прервался. И получается, что литургия, замершая в какой-то точке перед причастием, фактически продолжается вечером/ночью, практически с того самого места, на котором остановилась, — только уже в «черном», зеркальном варианте, варианте «черной мессы»[17].

Как мы уже говорили, Замятин жаловался на отсутствие у него святых даров, на отсутствие тела Господня. И блатные (и это отмечали многие исследователи, в частности та же Леона Токер [Toker 1991: 5—6]) фактически вручают ему именно это тело. То самое чистое жертвенное животное, убитое предательством и предложенное Замятину предательством и обманом. Вручают, а потом сообщают, что именно он съел.

И хотя организм Замятина отторгает причастие собачьим мясом, не вызывает сомнений то, что в финале рассказа «теперь ваше время и власть тьмы».

VI

Интересную роль во всем этом действе играет рассказчик. Рассказчик, который полностью понимает все происходящее. Который опознает настоящую церковную службу в том, что делает Замятин. Опознает молитву как то самое последнее[18], за что Замятин держится в лагере и чему в финале рассказа нанесен страшный удар.

При этом, когда он входит в инструменталку к блатным, они его не опасаются. Они спрашивают у него, нет ли кого снаружи. Позволяют ему быть свидетелем убийства собаки. Последнее особо примечательно, ведь овчарка, скорее всего, принадлежит конвою, в крайнем случае кому-то из начальства. И следовательно, знание о том, что эти конкретные люди ее убили, в некотором смысле опасно для свидетеля. Но риск этот не рассматривается вовсе. И наоборот. Когда уголовники предлагают рассказчику мясо первому, отказ явным образом не ставит его под угрозу. Но при этом, отказываясь от мяса, рассказчик и Замятина не предупреждает. Чужое «последнее» — это не его дело. Он сам не будет есть собаку — а для голодного человека это много значит — но других не предупредит.

Этот мотив — рассказчик/персонаж узнает об опасности, угрожающей другому, но бездействует — также постоянно повторяется в «Колымских рассказах». См., например, рассказ «Почерк», где один из двойников автора, Крист, переписывающий по ночам расстрельные списки, и не думает сообщить об этом еще не арестованным людям, чьи фамилии записывал, или «Сгущенное молоко», где рассказчик, осознав, что его сманивают в подставной побег, сам отказывается идти — но не пытается разыскать других заключенных, которые, в отличие от него, поверили провокатору (и впоследствии были убиты). Причин для бездействия много — вмешательство может требовать слишком большого риска, усилия, невозможного для человека, находящегося за гранью истощения, необходимости преодолеть повсеместную лагерную атомизацию — и собственную аномию:

Он не винил людей за равнодушие. Он понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лед слюну на лету, добрался и до человеческой души (I, 57).

Следствия всегда одинаковы.

И это одна из зон напряжения между «Колымскими рассказами» и «Архипелагом ГУЛАГ». Когда Солженицын полемизирует с Шаламовым и пытается опровергнуть утверждение, что растление было всеобщим, он строит аргументацию так:

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? [Солженицын 2006: 506]

«Выходной день», написанный в 1959 году, задолго до знакомства с Солженицыным, отвечает на этот вопрос: нет. Не опровергает. Лагерь действует на всех. Рассказчик — тот, чьими глазами аудитория видит чудо, еще способный узнавать прекрасное, оценивать, проводить границы, не готовый еще брать еду из рук блатарей, — уже молчит. Мороз уже добрался до его души. Он молчит и потом выходит посмотреть, что произошло с Замятиным.

При этом действие происходит в условиях щадящих — ни один из поступков рассказчика не является полностью вынужденным, совершенным под давлением прямого убийственного голода, полностью отупляющей усталости или непосредственного физического страха.

Даже слишком щадящих. Собственно, если выше мы говорили о несообразностях в замятинском описании литургии, то теперь следует отметить, что в шаламовском описании данного конкретного лагеря несообразностей не меньше.

В 1964 году Шаламов в своем первом, еще крайне благорасположенном, письме писал Солженицыну о «нелагерных» параметрах «Одного дня Ивана Денисовича»: «...около санчасти ходит кот — невероятно для настоящего лагеря — кота давно бы съели» (VI, 278). В «Выходном дне» у самого Шаламова посреди лагеря ходит живой щенок овчарки, причем ходит давно, причем ходит к заключенному Замятину, причем Замятин его прикормил и приручил. То есть не только сама собака не является едой — но и Замятин находится еще в том состоянии, когда может поделиться едой с собакой. Никто в бараке не думает о Норде как о мясе, он гуляет несъеденный, пока не подворачивается блатным.

В этом лагере Замятин может отойти в лес и молиться один. Рассказчик может гулять по лесу и случайно на него выйти. И никого из них не убивают при пересечении границы той или иной зоны — или просто потому, что часовому захотелось в отпуск. Конвой отсутствует в принципе. Никто даже не приходит проверить, почему в нерабочий день не заперты двери святая святых, инструменталки, где содержится драгоценное казенное оборудование, необходимое для выполнения самого главного — производственного плана.

Замятин говорит, что ему, когда он молится, меньше хочется есть, рассказчик упоминает мороз, голод и унижения, потом говорит о том, как жадно барак вдыхал запах этого — собачьего — мясного бульона. Но никто в бараке не голоден настолько, чтобы попытаться отобрать у Замятина котелок, совершенно не разбирая, чем или кем было содержимое. Как писал Шаламов Солженицыну: «Где этот чудный лагерь? Хоть бы с годок там посидеть в свое время» (VI, 284).

То есть словосочетание «выходной день» обретает третий смысл — в пространстве рассказа все крайние параметры лагеря как бы откладываются, берут отгул, лишаются силы. И обнаруживается, что несмотря на все это лагерь как явление тем не менее продолжает существовать и действовать, уничтожая.

С другой стороны, а где действительно находится этот странный лагерь? Ни читатель, ни персонажи его координат определить не могут ни в пространстве, ни во времени. Востока, как уже было сказано, нет. Как нет и прочих ориентиров. Солнце, которое, впрочем, не исполняет свои функции солнца, встает на два часа и садится за ту же самую гору, из-за которой встало.

Где он расположен, этот лагерь? И кем он населен? Блатные ли это — те, кто, видимо, знал, что Замятин жаловался на отсутствие святых даров, те, кто, отсутствуя на поляне тем не менее точно определил место, где он остановился в литургии? На этом ли свете происходит действие? Может быть, они действительно бесы? Может быть, их действия не только зеркальное отражение литургии? Может быть, все просто происходит там, где они хозяева или, по крайней мере, местное население?

И как в этой связи выглядит рассказчик: человек, который все знает, присутствует при всем, все видит, — но это не отражается на его действиях? Кто он этому миру: свидетель, проводник, действующее лицо (определенного свойства), автор[19]?

А с третьей стороны, если при обычном общекультурном светском прочтении даже с опознанием всех специфически христианских и даже специфически православных моментов мы получаем ситуацию, когда лагерь случайно или просто из-за того, чем он является по природе своей, отбирает у человека его опору и значительную часть жизни, — то внутри схемы церковнослужебной есть еще один крайне важный момент, просто проговоренный открытым текстом в самом начале.

Тот выходной, когда происходит действие, — не воскресенье. Причудами лагерного трудового расписания это четверг. То есть убивают собаку, кормят Замятина собачьим мясом и предают его в ночь с четверга на пятницу. Ту самую ночь с четверга на пятницу, когда, согласно церковной, сакральной хронологии (а ведь литургия, в числе прочего, призвана воспроизводить священную историю, священное время), — и происходили события в Гефсиманском саду.

Сначала одинокая молитва в пустынном месте (причем такая, что вышедший на поляну знакомый Замятина его не сразу узнает – характерный библейский мотив), потом предательство, за которым вскоре последует смерть, настоящая и безнадежная, — а вот за ней, по логике Евангелия, воплощаемой в церковной службе, именно ввиду подлинности смерти с неизбежностью следует воскресение. И попрание этой смерти.

Замятин считал, что у него нет даров, — возможно, ими был он сам?

Варлам Тихонович Шаламов, сын священника, очень хорошо знакомый с реалиями церковной жизни, был человеком нерелигиозным категорически. Шаламов систематически возражал на любые попытки утверждать, что выход из ситуации воспроизводящегося нестерпимого зла может быть только религиозным. Он не допускал этот выход для себя, он с гордостью писал в «Четвертой Вологде», что за все свои годы в лагере ни разу не обращался к богу.

Но в системе, где опровергается все, где не выдерживает ничто, где распадаются любые значения, — позиция автора точно так же не может служить точкой опоры и остается одним из равно недостоверных вариантов, существующих, только пока температура не упала ниже определенного уровня.

Таким образом, в один небольшой рассказ упаковано огромное количество прочтений отчасти вместе с метаязыком, который позволяет их задействовать. При подключении культурного контекста от базового сюжета отделяется второй, от него — третий. В зависимости от того, в каком контексте находится читатель, с каким культурным слоем он соотносится, «Выходной день» — это история об окончательной гибели или о возможном воскресении. История из жизни лагпункта или история, происходящая на том свете. Или все они, взятые вместе.

VII

И здесь хотелось бы вернуться к проблеме, упомянутой в начале статьи. Проблеме расслоившегося контекста.

Потому что нам представляется, что в обоих случаях — и в рассказе «Калигула», и в рассказе «Выходной день» — опорные подтексты (Державин и Жемчужников, светский и литургический) не только противопоставлены друг другу, но и намеренно совмещены.

Нам кажется, что в данном случае дополнительное напряжение должно было возникать именно за счет наложения, за счет взаимодействия малосовместимых прочтений, за счет их равноправности — и отсутствия координат, на основании которых читатель мог бы сделать выбор однозначно, опираясь на что бы то ни было, кроме себя самого.

То есть то, какой вариант сюжета сделается ведущим, в теории должно было зависеть не от читательского культурного багажа, а от читательского выбора.

Шаламов очень тщательно выстраивает свои рассказы и циклы рассказов так, чтобы они — и инвариантное их сообщение о природе лагеря (идеально враждебной человеку) и состоянии человека в лагере (безнадежном распаде) — были в той или иной мере уловлены любой аудиторией. С любым словарным запасом, с любого ракурса и с любой точки — в том числе и без опоры на какой бы то ни было подтекст.

Но вот ситуация, когда из двух или нескольких (возможно) противонаправленных значений в лучшем случае считывается преимущественно одно, а не предполагаемый веер, создана все же автором «Колымских рассказов», но в куда большей степени — бегом времени и специфическим ходом отечественной истории, превратившими культурное пространство из системы сопряженных континуумов в нечто дискретное. Рассоединенное по произвольному признаку.

Те произведения, которые стояли раньше в одном ряду, те контексты, которые были бытовыми, фоновыми, в лучшем случае разошлись, а частично просто выпали из истории[20]. Державин становится преимущественно предтечей Пушкина, Жемчужников — соавтором «Козьмы Пруткова», а идея наложить последовательность и символизм самой распространенной литургической службы на рассказ, где эта литургия несколько раз упомянута прямо, из ассоциаций первого ряда переходит в ведомство специалистов.

Знал ли обо всем этом Варлам Шаламов? Безусловно да. В 1965 году он писал Надежде Мандельштам со вполне осознанной ссылкой на Шекспира: «Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити» (VI, 412). Говорил он о потерянных именах литературы — но не только о них. В тех же выражениях будет он потом писать о физическом пространстве Москвы («Память дышит в Петербурге легко. Труднее в Москве, где проспектами разрублены Хамовники, смята Пресня, разорвана вязь переулков, разорвана связь времен…» (II, 205)) и исторической памяти российского революционного движения.

Нам кажется, что, встраивая в «Колымские рассказы» отсылки к этим разошедшимся и неощутимым для читателя тектоническим культурным пластам, Шаламов пытался и передать еще один уровень распада. Только уже не личной памяти, а культуры как памяти коллективной. Распад, начавшийся до лагеря, вне лагеря и без лагеря, обусловивший лагерь и освоенный лагерем. Продолжающий действовать на момент прочтения.

БИБЛИОГРАФИЯ

[Аристов 2010] — Аристов В. Тождество в несходном. Поэтические миры Блока и Мандельштама в сопоставлении двух стихотворений // Вопросы литературы. 2010. № 6. с. 101—132.

(Aristov V. Tozhdestvo v neskhodnom. Poeticheskie miry Bloka i Mandel’shtama v sopostavlenii dvukh stikhotvoreniy // Voprosy literatury. 2010. № 6. P. 101—132.)

[Ахматова 1976] — Ахматова А. Cтихотворения и поэмы / сост. и подгот. текстов В.М. Жирмунского. 2-е изд. Л.: Советский писатель, 1976.

(Akhmatova A. Stikhotvoreniya i poemy / Comp.and prep. by V.M. Zhirmunsky. Leningrad, 1976.)

[Будур 2003] — Будур Н. Православный словарь. М.: Олма-пресс, 2003. (Budur N. Pravoslavny slovar’. Moscow, 2003)

[Булгаковъ 1913] — Булгаковъ С. Настольная книга для священно-церковно-служителей. к.: Типографiя кiево-Печерской Успенской Лавры, 1913.

(Bulgakov S. Nastol’naya kniga dlya svyashchennotserkovnosluzhiteley. Kiev, 1913.)

[Бычков 2007] — Бычков С. Страдный путь архимандрита Тавриона. М.: Sam&Sam,2007

(Bychkov S. Stradnyy put’ arkhimandrita Tavriona. Moscow, 2007.)

[Войно-Ясенецкий 1998] — Войно-Ясенецкий В.Ф. «Я полюбил страдание...»: Автобиография / Запись Е.П. Лейкфельд. М.: Изд-во им. Святителя Игнатия Cтавропольского, 1998.

(Voyno-Yasenetskiy V.F. “Ya polyubil stradanie...”: Avtobiografiya / Transcr. by E.P. Leykfel’d. Moscow, 1998.)

[Гаврилова 2013] — Гаврилова А. Переписка и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова: К проблеме соотношения факта и вымысла // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. №10(28). с. 50—54.

(Gavrilova A. Perepiska i “Kolymskie rasskazy” Varlama Shalamova: k probleme sootnosheniya fakta i vymysla // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2013. № 10 (28). P. 50—54.)

[Герцен 1969] — Герцен А. Былое и думы. М.:Художественная литература, 1969. (Gertsen A. Byloe i dumy. Moscow, 1969.)

[Голицын 1990] —Голицын С.М. записки уцелевшего. М.: Орбита, 1990. (Golitsyn S.M. Zapiski utselevshego. Moscow, 1990.)

[Державин 1848] — Державин Г. Сочиненiя Державина / изд. Д.П. Штукина. СПб.: Типографiя Константина Жернакова,1848.

(Derzhavin G. Sochineniya Derzhavina. St. Petersburg, 1848.)

[Жемчужников 1988] — Жемчужников А. Стихотворения. М.: Советская Россия, 1988.

(Zhemchuzhnikov A. Stikhotvoreniya. Moscow, 1988.)

[Замятин 1986] — Замятин Е. Сочинения: В 4 т. т. III. Повести и рассказы. Мы. Биографические очерки / Под ред. Е.Жиглевич, Б. Филиппова. Мюнхен: A. Neimanis Buchvertrieb und Verlag, 1986.

(Zamyatin E. Sochineniya: In 4 vols. Vol. III. Povesti i rasskazy. My. Biograficheskie ocherki / Ed. By E. Zhiglevich, B. Filippov. Munich, 1986.)

[Клементьев 1998] — Клементьев В.Ф. В большевицкой Москве (1918—1920). М.: Русский путь, 1998.

(Klement’ev V.F. V bol’shevitskoy Moskve (1918—1920). Moscow, 1998.)

[Майофис, Кукулин 2006] — Майофис М., Кукулин И. Трансгрессивный неоклассицизм: О стихотворении А.А. Ахматовой «Вот это я тебе, взамен могильных роз…» (1940) // Стих, язык, поэзия. Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: РГГУ, 2006. с. 373—399.

(Mayofis M., Kukulin I. Transgressivnyy neoklassitsizm: O stikhotvorenii A.A. Akhmatovoy “Vot eto ya tebe, vzamen mogil’nykh roz…” (1940) // Stikh, yazyk, poeziya. Pamyati Mikhaila Leonovicha Gasparova. Moscow, 2006. P. 373—399.)

[Православное богослужение 2016] — Православное богослужение. Практическое руководство для клириков и мирян / сост.И.В. Гаслов. СПб.: САТИСЪ, 2016.

(Pravoslavnoe bogosluzhenie. Prakticheskoe rukovodstvo dlya klirikov i miryan / Ed. by I.V. Gaslov. St. Petersburg, 2016.) [Солженицын 2006] — Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918—1956. Опыт художественного исследования. Екатеринбург: У-Фактория, 2006.

(Solzhenitsyn A.I. Arkhipelag GULAG. 1918—1956. Opyt khudozhestvennogo issledovaniya. Ekaterinburg, 2006.)

[Шаламов 2013] — Шаламов В. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Терра, 2013. (Shalamov V. Sobranie sochineniy: In 7 vols. Moscow, 2013.)

[Toker 1991] — Toker L. A Tale Untold: Varlam Shalamov’s A Day Off // Studies in Short Fiction. 1991. № 28 (1). Р. 1—8.

Notes

- 1. С огромной благодарностью Татьяне Апраксиной, Анне Гавриловой и Илье Кукулину.

- 2. За вычетом рукописей, цитируемых по архивным документам, все тексты Шаламова цитируются по [Шаламов 2013].

- 3. «У него была замечательная память, действительно прекрасная память, и, как человек с хорошей памятью, он, цитируя по памяти, очень часто ошибался, это, так сказать, обычный феномен — человек с хорошей памятью цитирует по памяти, не обращаясь к книге...» (Сергей Соловьев, Ирина Щербакова, Сергей Неклюдов и Франциска Тун-Хоэнштайн // Наблюдатель. Эфир от 14.10.2015, время: 18:24

- 4. РГАЛИ, Ф. 2596 (В.т. Шаламов). Оп. 2. Ед. хр. 36 и 39 (машинопись).

- 5. Собственно, название вполне сознательно отсылает к золотому веку французского театра. «Калигула» мог бы прекрасно разместиться между «Цинной» и «Британиком».

- 6. См., например, аналогичную работу с литературным анекдотом в рассказе «Инжектор».

- 7. В оде за обращением к Калигуле следует буквально хрестоматийная формула, цитировавшаяся во многих советских учебниках, например в учебнике русской литературы С.М. Флоринского за пятый класс: «Оселъ останется осломъ, / Хотя осыпьего звѣздами: / Гдѣ должно дѣйствовать умомъ, / Онъ только хлопаетъ ушами» [Державин 1848: 175].

- 8. РГАЛИ, Ф. 2596 (В.Т. Шаламов). Оп. 2. Ед. хр. 28 (автограф). Л. 93.

- 9. Кстати, описанная Жемчужниковым ситуация, когда единственным носителем положительных — да и каких бы то ни было — человеческих качеств выступает животное, а о людях в этом смысле говорить решительно не приходится, Шаламову очень близка и неоднократно воспроизводилась им в «Колымских рассказах». См., например, рассказ «Сука Тамара», где даже в благополучных условиях геологоразведочного лагеря единственным существом, сохранившим память и нормальную реакцию на зло, является собака; или «Уроки любви», где мужчины-люди, за одним ярко выраженным исключением, предают тех, с кем вступают в отношения, а носителем нормы является медведь, чья первая реакция — защитить подругу. «Он умер как зверь, как джентльмен» (II, 408).

- 10. Шаламов много и подробно пишет об этом этическом повороте. Например, в рассказе «Сухим пайком»: «Мы поняли также удивительную вещь: в глазах государства и его представителей человек физически сильный лучше, именно лучше, нравственнее, ценнее человека слабого, того, что не может выбросить из траншеи двадцать кубометров грунта за смену. Первый моральнее второго» (I, 77).

- 11. Здесь можно даже усмотреть некую интонационную отсылку к финалу романа «Мы», написанному тезкой священника Замятина: «Затем ее ввели под колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то» [Замятин 1986: 262—263].

- 12. Это, естественно, казенное полотенце, потому что шарф, вещь из внешнего мира – один из тех заклятых предметов, которые «политический» заключенный в лагере никак сохранить не может (собственно история потери-пропажи-продажи-исчезновения шарфа — это один из повторяющихся мотивов, соединяющих между собой рассказы сборника «Левый берег» [Гаврилова 2013: 52—53]).

- 13. Именно из полотенец их систематически и изготовляли в этих условиях: «У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили» [Войно-Ясенецкий 1998: 56]; «Батюшка… заместо ризы возложил на морщинистую шею епитрахиль из двух полотенчиков…» [Клементьев 1998: 368—369]. К концу 1930-х практику смело можно было считать общеизвестной.

- 14. «И другая у них беда: в монастыре храмы уже год как стоят запечатанные, явился какой-то, с ихним председателем, и печати на двери наложил. Теперь негде службу справлять. Они бы и в покоях отца Иоанна устроили бы малую церковку, да без антиминса нельзя» [Голицын 1990: 330]. Хотя упоминаются случаи, когда служили без них, по благословению своих епископов — полагая собственно благословение первичным.

- 15. Ср.: «Остатки св. Даровъ потребляются служившимъ литургію и готовившимся діакономъ; если же не было діакона (или онъ служилъ безъ приготовленія), то Дары потребляются священникомъ» [Булгаковъ 1913: 799].

- 16. Большое спасибо за это указание Татьяне Апраксиной.

- 17. Соответственно, в высшей степени сомнительно, чтобы автор, насытивший текст этими неочевидными для значительной части аудитории 1959 года — и образующими связное повествование — подробностями, перепутал что-то ранее в областях более простых.

- 18. В рукописном тексте рассказа это словосочетание подчеркнуто. Ф. 2596 (В.Т. Шаламов). Оп. 2. Ед. хр. 6. Л. 56 (автограф).

- 19. Любопытно, что в службе двенадцати Евангелий, которая совершается в Великий четверг, есть антифон (третий), перечисляющий описания событий Нового Завета, из которых любому свидетелю этих событий, по идее, должно было стать ясно, что и с кем там происходит — с рефреном: «Беззаконный же Иуда не восхоте разумети» (https://www.pravmir.ru/velikij-chetverg-sluzhba-dvenadcati-evangelij

The copyright to the contents of this site is held either by shalamov.ru or by the individual authors, and none of the material may be used elsewhere without written permission. The copyright to Shalamov’s work is held by Alexander Rigosik. For all enquiries, please contact ed@shlamov.ru.