Переписка с Пастернаком Б. Л.

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Борис Леонидович.

Примите эти две книжки[1], которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.

Адрес мой, если захотите ответить: Хабаровский край, поселок Дебин, Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович.

Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.

Арбат 6-32-50

Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову

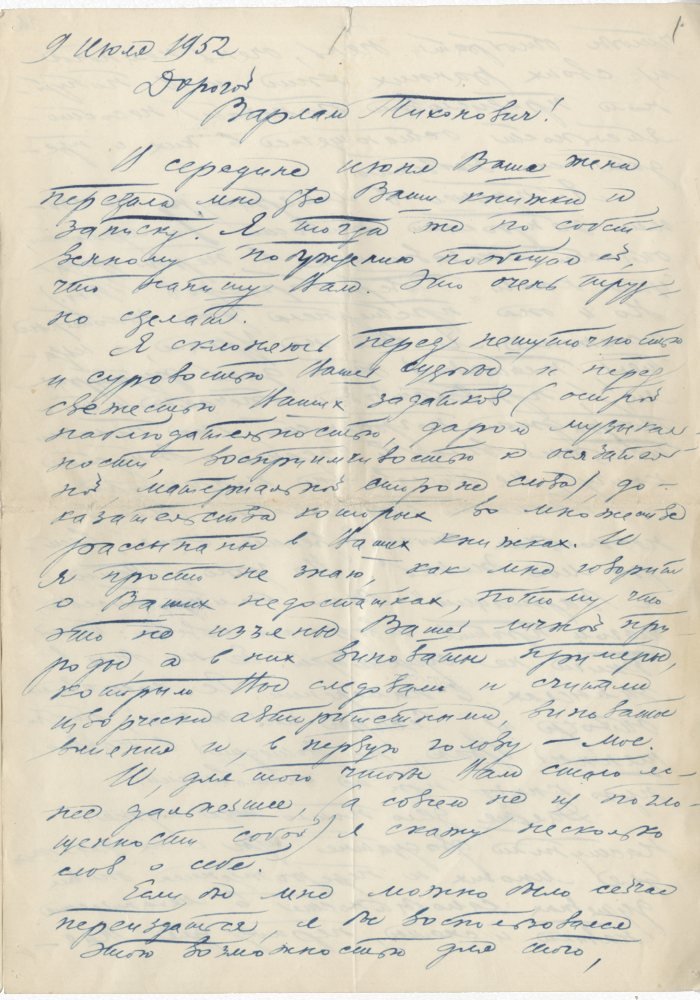

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать.

Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкальности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и в первую голову — мое.

И, для того чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этой возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живости и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и Вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести: такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского, еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, напр. Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды, я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль, достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского[2] и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, незаслуживающих упоминаний, потому что даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать философию искусства, новую и по-новому реальную, а не мнимую и кажущуюся; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо после этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы не согласясь с ней, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности, ложно направленных толчков.

Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и чего доброго еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.

Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей, мысли в жизни, о совершенствовании какого-то, Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти предопределенного и в котором Вы считаете свое предназначение. Не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе яйца выеденного не стоят, — это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.

В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно расправился с самим собою и не буду осложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.

1) Удивительно как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.

2) Ваша сильная сторона — «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок. — И безголовое пальто со стула руки опустив. — Гребенка прыгает в углу, катаясь лодкой на полу. — В колючих листьях огуречных. — И запах пригоревшей каши напоминает шоколад. — Тяжелый лебедь шлепается в лужу. — Хотели б ветки сбросить тяжесть, какая им не по плечам. — Огонь перелетает птицей, как ветром сорванный орел. — Мне не забыть рябых озер, — Пузатых парусов. — Гравюру мороза в окне! — Ползет как кошка по карнизу — Изодранная в кровь заря. — В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа. — Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала. — И ногти лиственниц натерты изумрудом. Я мясом с птицами делился[3]. — Деревьям ветви заплести.

3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия этого элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, может быть, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т. е. когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы, заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы, (после хороших частей, строф и страниц) — Бродя в изорванных лаптях, Ты лыко ставила мне в строку. — Толок речную воду в ступе, В уступах каменных толок. — И зайцы в том краю не смели б показаться, куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев. — Он фунта лиха знает цену. И за ценой не постоит. — Снег чувствует себя как ветеран войны на чтенье Воспоминаний для ребят. — И он нас здесь интересует, как прошлогодний снег. — Вся белая от страха, Нитка чуть жива. — А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесцвечивает живую и ценную мысль.

в) Вот примеры, где по видимости такой же прием[4], но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту и перестала быть землей. — Мы живы не только хлебом и утром на холодке кусочек сухого неба размачиваем в реке (очень хорошо). — Рукой отломим слезы, Такой УЖ тут мороз. — И кровь не бьет и кровь не льет — До свадьбы заживет. — И надоевшее таежное творение, небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье и т. д.

4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может Даться, Хотелось бы годок не знать радиостанций и автодорог. — 1де юности твоей условие, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда... — И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря. — Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала, И куражилась метель[5].

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где... Ты взглядом узких карих глаз Показывала вверх, т. е. нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет). «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого» в «Космическом» все об Уране, «Ты верно снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.

Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерила.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифм, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззаконие, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должен был подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинять дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, может быть, уже недалеком, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что

у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовско, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

P.S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здравому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.

И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.

Он сказал, что он писал так, как говорил сам с собой, что потому так много и строго написал, что это большое, настоящее творчество, что это — «серьезный случай» в литературе, /приписка рукой Г.И. Гудзь/

Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь

Глубокоуважаемая Галина Игнатьевна!

Эту записку пишу на случай, если при поездке своей в город не застану Вас дома ни звонком ни посещением.

Прочтите внимательно, что я пишу Вашему мужу. Я не мог написать ему ничего другого, потому что не нашел возможным отмахнуться от такого достойного человека пустой уклончивой похвалой и ничего не значащей благодарственной отпиской, а счел своим долгом говорить с ним, как с самим собой.

Но не огорчит ли его это письмо? Если и Вам это кажется, не пересылайте письма, а перескажите сами, в Вашей собственной передаче, то из его содержания, что Вам покажется нужным и существенным. Мне кажется, оно не содержит ничего, что было, бы неприятно Варламу Тихоновичу или могло огорчить его. Но, с другой стороны, то, что я прибавляю в конце письма о жене, совершенная правда.

Пробегите, пожалуйста, письмо тотчас же, как получите приложенную записку. В течение нескольких часов, что я пробуду в городе, я, может быть, дополнительно позвоню Вам, чтобы поговорить с Вами и узнать Ваш взгляд на этот счет.

Нужны ли Вам книжки Шаламова; или у Вас есть копии и они могут у меня остаться?

Всего лучшего

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович.

Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним 1 1/2 тысячи километров в морозы свыше 50°, и только позавчера я вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, не сделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным, письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.

Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.

Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало и только десятая, может быть, часть показана Вам.

Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.

Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель — чушь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, слушая который, перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу. А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, не даром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится неважным, подчас и сама жизнь. Так многое растеряно, брошено, убито, не достигнуто и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.

К тому же я верю давно в страшную силу искусства. Силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант[6], где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.

И как бы ни была грандиозна сила другого поэта — она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной — это впервые сказано, я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И более того: я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет рано или поздно.

Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам — почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать — то, что заставляет брать карандаш и бумагу — сильнее меня. Притом, я смею надеяться, что все, написанное мной, — меньше всего литература.

Я пишу и не вижу конца тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков кроме указанных Вами, но все же написанное мною — стихи и общение с жизнью на этой дороге — оправдано.

Вы говорите много верного, но кое в чем я не могу согласиться с Вами. И прежде всего — о зачеркивании прошлого, Ваших прошлых работ. Этот мотив переполняет Ваши последние сборники, и, стало быть, я знал это и раньше Вашего письма. Не чересчур ли жестоко тут отречение? Я понимаю, что строгий мастер растет и живет, отрицая и уничтожая самого себя, но я помню, знаю и другое. Ведь я знаю людей, которые жили, выжили благодаря Вашим стихам, благодаря тому ощущению мира, которое сообщалось Вашими стихами — именно теми, которые преданы сейчас сожжению. Думали ли Вы об этом когда-нибудь! О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были Ваши слова, Ваши рисунки и мысли? Эти стихи читались как молитвы. Не в том дело, что «ученики» брошены. Стихи-то ведь живут и без Вас. К тому же это вовсе и не ученики. Но была же в стихах этих такая жизнь и сила, которая, повторяю, людей сохранила людьми.

Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, Вы не правы — ибо рифма ведь не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноте и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она — инструмент выбора, она — орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода — стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекать заранее часть невода. Добыча будет беднее, зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит, хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков.

Но, с другой стороны, составные рифмы казались мне инородным каким-то телом в стихе, фокусом. Глагольные рифмы тоже в отдельных случаях стих могут держать хорошо.

С письмом меня торопят — уезжает машина — здесь ведь все оказией. Потому простите меня за сбивчивость и торопливость.

Спасибо Вашей жене за теплый отзыв о моих записях. Она все же не права, ибо я ведь не ищу одобрений. Я знаю сам, что я — в воротах поэзии и как бы ни был труден этот решающий шаг — он будет сделан.

У меня немногое осталось. Когда-то было много планов и ощущение возможности кое-чего сделать, я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была.

Двадцатые годы я был в Москве юношей и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской. Ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сельвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом и на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации.

Впервые в Вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиций подлинной поэзии, осуждение по существу. «Во весь голос» в этом плане было только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации двадцатых годов, — Твардовский, Исаковский и Сурков. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом.

И вот тогда, в середине 20-х годов в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с Вашими стихами. Я не буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные Вами, как словесная игра. Они ощущаются Вами, в большинстве случаев, как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми — раз это понятно только для меня, — уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки. Чтоб стать книжкой над каждой строкой, надо еще много поработать. Я переписывал их для вас подряд и уже потом понял, что многих не включил вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой, куда денешься. Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее с каждым из них, потому что — разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство их — из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова на полюсе холода — письма жены, Ваше письмо и стихи. Ваши и цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»[7] — заполненные отзывы, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы.

Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе. Но мне кажется, я понял правду и душу поэзии и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил.

Я благодарю Вас также за постскриптум и за письмо моей жене. Кажется, большей нежности и деликатности не видел я в жизни. Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда как взыскательного художника. Берегите себя.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене.

Поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравии.

Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь

Дорогая Галина Игнатьевна.

Здешний мой адрес до 20-го марта следующий: Ст. Болшево, Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР «Сосновый бор», мне. Если будет что-нибудь от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись? Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно. Мне гораздо лучше, начал работать. Здесь очень нянчатся со всеми, и в частности со мной, но тут довольно шумно и я плохо сплю. От души Вам всего лучшего.

Б.Л. Пастернак — Г.И. Гудзь

Дорогая Галина Игнатьевна!

Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме как орудии поисков. Его определение так проницательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.

С тех пор все переменилось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном — хотя какую-нибудь часть того мира, хотя самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этою темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни).

Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.

И, знаете, отложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради скоро могут понадобиться.

Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ., на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкой лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в «Капитанской дочке».

Нынешнее трагическое событие[8] застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.

Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Вален. Павл. Малеевой и ее мужу.

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович. Горячо благодарю Вас за сердечный интерес к моим скромным работам. И еще раз — за Ваше теплое письмо. Я отвечал на него второпях, стремясь поскорее известить Вас о получении письма. Стихи наступают на меня отовсюду, и не хватает времени, чтобы записать их, отделаться от всего, что кричит и шепчет вокруг меня. Еще года три раза мне было страшно — вдруг весь этот напор иссякнет, оборвется. Но я уже пережил состояние; когда боишься, ложась спать, что завтра проснешься и не сможешь написать ни строчки. Сейчас я этого не боюсь. Жена покажет Вам кое-что рядовое из тех почти двухсот новых стихотворений, которые написаны вчерне за последний год. Не откажите прочесть и ответить.

В прошлом письме я пытался рассказать, почему я стал писать стихи. Если это вообще можно объяснить. Нынче я хотел бы о другом. Много говорилось справедливых слов о том, что искусство нельзя создавать искусственно и торных путей не любит оно. Только говорилось это очень равнодушно. Что дорога подлинного стиха — не прямая и не торная, — это верно, и в трудных поисках истинных путей одни в бессилии бросают перья, а другие забывают, что такое искусство. (Только гений не разбирает, что такое торная и что такое не торная дорога.)

Мне кажется — одна из ошибок современной поэзии в том, что утеряно понимание главного, что поэзия должна говорить не людям, а человеку (Шекспир сейчас людям ничего не скажет, кроме как в плане историко-литературном, а человеку он вечно будет говорить очень много). Единение людей в стихах — это единство суждения обращенных поодиночке. Хорошее стихотворение, хороший поэт тот, который встречается с читателем один на один. Хорошее — это то, что читается при лампе и кладется на ночь под подушку.

Нет нужды говорить о том, что это достигается новизной, особенным видением мира. Подчас стихотворение — это палка слепого, которой он ощупывает мир. Общение поэта с читателем в стихотворении это вроде детской игры, когда ищешь спрятанное, а поэт приговаривает: «Тепло. Теплее. Холодно. Горячо!» Не новизна темы делает стихи, а новизна называния, ощущения. Пока будет существовать мир — предметов, ждущих своего имени, будет бесконечно много. В пыли под ногами предметов стиха хватит на жизнь любого. Природа и четыре времени года имеют огромный, бесконечный запас средств, с помощью которых осуществляется общение людей друг с другом в поэзии.

Все это имеет безусловную и вечно плодородную этическую почву. Корень поэзии — в этике, и мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе: настоящие, большие стихи могут написать только хорошие люди. Когда-то я читал вслух вечерами после трудового дня людям самых разнообразных знаний и профессий, людям, сошедшим с разных ступеней общественной лестницы, читал классиков и все то, что казалось мне в литературе хорошим. Читал, я помню. Толстого, Тургенева, Чехова, Шекспира, Достоевского, Гюго. Читал и другое и я удивлялся вначале, что какие-нибудь патентованные изустные романы — вечный спутник таежной жизни — вроде «Князя Вяземского», отступали, вызывали гораздо меньший интерес и волнение чем, напр., Достоевский и не с его «Записками» — это было бы понятней, а, скажем, с такой вещью, как «Село Степанчиково», и, думая об этих чтениях тогда же, — видел, что большое искусство действует на всех в одном и том же направлении, может быть, с неодинаковой силой понимания и чувствования, но в направлении одном и том же и с теми же самыми границами. И даже склонен я был считать эту всеобщность действия признаком, примером настоящего искусства. Мне не удалось проделать такие же опыты с живописью и музыкой, хотя бы, вероятно, получилось бы вроде того же. А вот со стихами было иначе. И все равно — Пушкин или Лермонтов, Анненский или Некрасов. А Блок совсем не вызывал отклика ни у кого. Этим для меня утвердилась еще одна особенность поэтического творчества — высшей ступени художественного слова. Вам это знакомо, конечно.

«За что же пьют? За четырех хозяек,

За цвет их глаз, за встречи в мясоед,

За то, чтобы поэтом стал прозаик,

И полубогом сделался поэт»[9].

Не в ясности ли тут дело? Или просто в той веревочке, на которой не хотел ходить Щедрин, гордившийся тем редким обстоятельством, что он — беллетрист не написал в жизни ни одной рифмованной строки. (Кстати, именно он наименее чувствует слово русской литературы.) Мне думается — ни в том и ни в другом. Яснее Пушкина, казалось бы, что может быть? Мне думается, что и ясность может быть не всегда, ибо мысль сложнее слова, а чувство сложней мысли. И что такое недомолвка, обмолвка, намек? Тот скачок, который пытается делать поэт от чувств к слову и приводит всегда к некоторому косноязычию поэзии.

Борис Леонидович, наверное, я тут понаписал такого, что Вам давно знакомо и надоело.

Никогда еще по таким вопросам — ненужным, кажется, но в высшей степени мучительным — не приходилось мне писать.

Будьте здоровы, здоровы, самое главное. Берегите себя. Я счастлив и рад до глубины души, что имею возможность писать человеку, стихи которого были душевными вехами в моем скромном пути. Не каждому выпадает такое счастье. Передайте мой горячий привет Вашей жене. Спасибо Вам за Ваше отношение ко мне.

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович.

Наши расстояния, измеряемые днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-олене-собачье-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолевается сюрпризно легко. Если первое Ваше письмо я получил через полгода после написания, то письмо жене попало в мои руки всего через 18 дней.

Мне очень совестно отнимать у Вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил Вам, не верил, что Ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами (лишь косвенно связанными со стихами), как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качества высочайшей человечности, давно мною ощущенные из Ваших стихов.

Вера в искренность, в критичность Вашего мнения, и вместе с тем вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий.

Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное, написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать.

Я плохо знаком, почти незнаком с литературной терминологией и зачастую сам для себя придумываю определения и без них потом не могу обойтись. Перед Вами заранее прошу прощения, если определение не представит для Вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом — просто, верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой о Ваших работах мне не очень понравилась. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить (в деталях) поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец может и завидовать, и поучиться, и понять «секреты» другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной — по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками, намеками, догадками, подчас несвязно выраженными, но, угаданное, оно понятно художнику и им объяснено.

В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко. Но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой[10], восхищении ее стихами (я, правда, кроме «Верст» знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений) — эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим, упущена или обойдена весьма характерная общность Вас и М. — ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку («Возьмем винтовки новые» — нельзя считать за песню) или объяснения не найдено. А объяснение этому есть (в природе дарования), почему Ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов, — не «музыкальны»? Штука в том, что их музыка — она есть, но она сложнее песенной музыки (кроме других качеств, затрудняющих переход в песню). Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора — но дать ему слова для романса или песни — это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами?

Потому, что Ваши стихи — это дневник человека. Все, все так:

«Опять Шопен не ищет выгод

Но, окрыляясь на лету,

Он сам прокладывает, выход

Из вероятья в правоту»[11].

«Мир, как дом, сняла, заселила

Корабли за собой сожгла»

и т. д. и т. п.

Я убежден, что Вы не вели и не ведете дневника. Стихи — Ваши книги — дневник Ваш.

Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Биллонов[12] — нет. Тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловеческой морали — очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом. Ярлыков можно давать каких угодно — это так тем не менее.

Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия, — это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности — говорит человеку, а не людям, убеждает «глаз на глаз». Картины природы пишутся затем, что поэт думает, что, ощутив пейзаж так же как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати (назад на 20 лет), куда делся конец «Весной бездонною»? («о том ведь и веков рассказ» и т. д.)[13]. В однотомнике уже этого конца не было. И сам однотомник будто сейчас держу его в руках — изданный, как раскольничий «Часослов» с заставками, шрифтом, черной и красной краской, — оформление этой книги, качество оформления никем как-то не было даже замечены, а намеренность и существенность его — очевидны.

О творческом процессе. Поэта преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобящим и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения. И, едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает, поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки — а ощущение совершенно ясное, определенное и может быть проверено, возвращено повторением записанного.

Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я Вам уже писал. Попутно, одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может и в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово.

Большие поэты — Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак — делают это почти неощутимо и, наверное, не нарочито, доверяясь только уху.

«Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид,

Невы державное теченье,

Береговой ее гранит».

Или

«Люблю тебя, Петра созданье,

Люблю твой строгий, четкий вид,

Невы стенанья и рыданья,

Ее удары о гранит»

— стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему, а если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. «Петра творенье» по звуку превосходит, а созданье — точнее по смыслу. «Невы удары о гранит» лучше по смыслу, чем «береговой ее гранит» и т. д. и т. п. Примеры бесчисленны.

Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения — в этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок» Флобера — другой Аполлон, хотя и первый, поэтический Аполлон — тоже бог помарок.

Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущение, уже ушедшее в стихи.

Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах (в небольшом стихотворении), какая строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом.

Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме (ощущение сообщило уже ему интонацию), другим ритмом изложен быть не может, — он потеряет силу, потеряет «что-то» — то самое, что называется поэзией. А тема, сюжет, и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, натвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим это никогда не будет. Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк — разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам — Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, и стихи вспоминаются, перечитываются (если есть под рукой книга), и ощущение уже разряжено и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах — оно ищет своих слов и требует записи на бумагу. Писалось когда-то много о Ваших «приемах». Разные Тарасенковы[14] проделывали формальные анализы, копались в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. (Между прочим, занятно, что эти «работы» в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов — те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг — а совсем из другого литературного лагеря.)

Мне думается, что никакой «техники», никаких «приемов» у Вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое «техника» — так не понимаете этого ни Вы, ни любой большой художник.

— тут нет ничего от «техники».

Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, в острой душевной тревоге и в душевной честности. Попробуйте, напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать Вы не можете и лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фальши, лжи, кривизны души — все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве и оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с Вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уж не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева — горожанка, которая и природы-то никакой не видела, а только читала о ней. «Тютчевская гроза», «Пастернаковский орешник» — так хвалить таких поэтов— недорогая похвала.

Разве в «Цицероне» или в «Край ты наш многострадальный»[16] — пейзажи? Разве главное в «Zilencium» — картины природы? Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и Вы будете Пастернаком и без Урала.

Говорят, у Вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука (а где юмор у Блока?) и Ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно скрыта. Нет, Вы и романтическую иронию не жалуете (Вы и Гейне никогда не переводили). Вы просто настоящий живой хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал епитрахиль, когда садился писать «Столп и утверждающие истины»[17]. И я этому верю. И отношусь к этому с величайшим уважением. Письмо никак не придет к концу. О «Лейтенанте Шмидте» — тут Цветаева очень не права[18]. И здесь такая же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство — жизни.

О многом мне хотелось бы спросить у Вас: об Иннокентии Анненском. О всей этой линии русской поэзии. Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак в отличие от Пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое «понятность» и «непонятность» стихов, о внутренней связи «Высокой болезни» и «Гефсиманского сада», о Вашей переводческой работе. О «Фаусте», который Вы так любезно обещали дать прочесть моей жене. И о многом, многом другом.

Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если Вас заинтересуют они.

Желаю Вам здоровья, здоровья и творческих сил.

И душевного мира.

Привет Вашей жене.

В.Т. Шаламов — Б.Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович.

Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а Ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывает Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно — то, чему я не находил ранее выхода и ответа.

Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное — Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и, может быть, наивным — но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок.

За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваше здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами. И все-таки пишу.

Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо Другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя.

Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал развертывать перед Вами в прошлых письмах.

Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием, даже такое, казалось бы, универсального значения слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает, как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.

Именно эти находки — теоремы и формулы — делают гениев и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира.

Есть другая поэзия — оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.

Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов.

Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) ею читают? Почему «Ромео и Джульетта», даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же ходят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в художественных галереях.

Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? (Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если Вы разрешите писать Вам — письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях, — это грустная шутка художника.)

Потому, что мир меняется невероятно медленно и, может быть, в основе своей не меняется вовсе.

И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Монны Лизы вечно, а ее глаза, лицо) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий.

Может быть, только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ромео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю Вахтанговскую, т. е. Театра им. Вахтангова, акимовскую интерпретацию «Гамлета»[19]. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.

Я могу привести Вам много, много таких примеров вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в 2 недели, погибнет в два спектакля.

«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века.

Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.

Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговею перед ней.

Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее? Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы. Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь Вся. И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя Жена. Эти семь—восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылал в письмах, но почта работает плохо, и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.

Привет Вашей жене.

Еще раз — желаю Вам счастья, здоровья и творчества.

Б.Л. Пастернак — В.Т. Шаламову

Дорогой Варлам Тихонович!

Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи, то вот они, их мне переписали. Я не проверяю их, только в одном месте заменил одно слово.

От души всего Вам лучшего. Ничего Вам не пишу, т. к. к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи.

В.Т. Шаламов — Б. Л. Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович.

Я прочел Ваш роман. Я не знаю, как мне писать. То, что пишется — это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких и смелых мечтах последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш не напечатанный, не оконченный роман, да еще полученный в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад затерянный в зиме, равнодушной ко всему, что ее окружает, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголочки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди полулюдей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.

Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите мою немоту. Ведь даже от встречи с городом после долгой разлуки можно плакать на подъезде вокзала. А тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным — по аналогии. И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение (а меня для нее — первое). Я ведь оставил ее полуторагодовалым ребенком, а сейчас ей 18 лет и она студентка 2-го курса. И, наконец, в эти же два дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо рассказывать и писать отдельно. Неправда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека?

Простите меня, что я пишу не о романе. Это ведь тоже, впрочем, о романе — это состояние, созданное чтением, это фразы, подсказанные Вашими героями — так что это, пожалуй, к месту.

Видите ли. Борис Леонидович, я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то восхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад (т. е. с год назад, если считать эти 17 лет не моей жизнью) печатал — рассказы плохие.

Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадемуазель Фифи», для чего там крупный и густой руанский дождь и т. д., а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя. Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствованных впечатлений, как будто слова, спасаясь от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, вырываются в давке и выбегают на бумагу.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто, тревожащее Вас, требует выхода на бумагу, требует записи и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, это в сущности своей то же самое, что стихи. Сильны идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов — слишком много, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить, вольно или невольно. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений.

Я давно уж не читал на русском языке что-либо русского, соответствующего литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними, или их дополнить — я говорю с его героями, как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до «архитектуры» романа? Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как читатель — лицом к лицу с писательскими мыслями и чувствами — без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему нет мне дела — роман ли «Доктор Живаго» или «Картины полувекового обихода» или еще что. Там очень много такого, высказанного Ларой, Веденяпиным, самим Живаго, о чем мне хочется думать, и все это живет во мне отдельно от романа, окруженное душевной тревогой, поднятой этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, да — Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет думающих героев? Мне кажется, это потому, что нет думающих авторов. Это в лучшем случае. В каверинском романе «Доктор Власенкова» также нет думающих героев. И это страшно. К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью.

Когда-то на Севере в удивительнейшем образом возникавших литературных разговорах — в моргах, в перевязочных, в уборных — спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет. Ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот Вы знаете, он с сильным налетом достоевщины (в хорошем смысле), талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, лаконичный, экономный и компактный. И что все к этому идет — романы пишутся рыхлые, их никто не может прочитать, кроме кормящихся возле этих романов критиков. Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный «бейсик инглиш», устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разодран изголодавшейся на казенных романах критикой в куски, но все разорванные части, как в русской сказке, срастутся и роман будет снова жить.

Мне думается, «Доктор Живаго» и есть такой роман.

Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее или это — факел, озаряющий лучшее из прошедшего.

По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», уже есть такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статеек о родине — вовсе не русский писатель. Проблемность — вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» и «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета; но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения, — жанр весьма нужный и уважаемый. Но причем тут русская литература?

Но уж лучше я буду по порядку, от страницы к странице, а то я так никогда не начну и не кончу.

Великолепен рыдающий малыш на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование. Сейчас отвыкли от такой прозы, — весомой, требующей внимания и силы — это я не о сцене с мальчиком, а обо всем романе.

Никем вслух не утверждается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, может быть, лучшими умами человечества и наверняка уже гениальнейшими художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью, выработан апостолами Христа и позднее такими писателями, как Иоанн Златоуст, умевшими управлять всеми тайнами человеческой души — тысячелетиями. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб, богослужений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие, росла из него, на него опиралась.

Толстой понимал хорошо универсализм Христа, стремясь со своей силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер? И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства? И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу? Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всенощной, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.

А как же быть мне, видавшему богослужения на чистом снегу без риз и епитрахилей, на память, среди пятисотлетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими с ветвей на таежное богослужение?

Об истории, как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти, — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образцом писателя, как такового, более совершенным, чем мог бы быть им Толстой, хотя и не таким великим, как Толстой, не таким всеобъемлющим.

Стр. 13. Голос умершей матери, слышимый мальчиком в голосах птиц и пчел, — это просто чудесно — весь этот кусок.

«Все движения на свете в отдельности были рассчитано трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни» и т. д. — это хорошо и верно.

Мальчик, приказывающий деревьям «Замри» — это очень верно. Правильно и то, что деревья, вероятно, замирают, как у Ники. Я в детстве пережил это желание. Только я боялся приказывать: думаю, прикажу и, если природа послушается, — сойду с ума.

Самоубийца в «пятичасовом скором» — компонент очень важный, предваряющий роль Комарове кого в Лариной жизни, бытовой штрих и символ.

Превосходна сцена с кувшинками, живущая отдельно от романа. Так кончается детство и начинается юность. Прекрасно рассказано. Жаль только, что и Ника и Надя почти не вернутся в роман.

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет. Нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман встала подлинная героиня первой половины картин во всем своем пастернаковском обаянии, выросшая девочка из «Детства Люверс» чистая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, — Лара Гишар.

Очень Вам удался портрет ее, потрет чистоты, которую никакая грязь никаких Комаровских не очернит и не запачкает. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться.

Имя Вы ей дали очень хорошее. Это лучшее русское женское имя. Для меня оно звучит особенно и не только потому, что я очень люблю «Бесприданницу» — героиню этой удивительной пьесы, необычной для Островского. А еще и потому, что это имя женщины, в которую я романтически, издали, видев раза два в жизни на улице, не будучи знакомым, был влюблен в юности моей, сотни раз перечитывал книги, которые она написала, и все, что писалось о ней. И видел, как ее в гробу выносили из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер[20] я не имел сил идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее превосходными книгами, начисто изъятыми давно из библиотек, не ее биографией, блестящей и стремительной — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне противу всяких естественных законов.

Вы-то знали ее. Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней, в ее портрете. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения чистоты и нежности. И даже в воспоминании о мерзком она «шагает словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила».

Брак ее с Павлом правдив, но грустен этот союз. Прекрасна Лариса, идущая по лесу.

Лара идет за деньгами к Комаровскому. Здесь чуть-чуть не мелькнула тень Эммы Бовари. Но я возвращаюсь к порядку замечаний — по страницам и похвалы Ларе — лучшему, по-моему, образу в романе, мне придется еще повторять много раз.

Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям.

Психологически правилен Тиверзин, дающий гудок к забастовке, подстегнутый личной обидой и собственной взвинченностью и верящий после многих лет, что это именно он открыл и начал забастовку, хотя все это иронически освещает социал-командира.

Митинг, как отдых уставших от хождения по улицам участников демонстрации, которые, отдохнув, выходят, не дослушав оратора — это, пожалуй, справедливо изображено, равно, как и уличная каша, стихийность, слепость демонстрации. С этим потрясающим вечерним солнцем, тычущим пальцами в красные флаги. Кстати: однажды в жизни я был в рядах разгоняемой лошадьми демонстрации. Тревожно сжимается сердце, тающие РЯДЫ впереди, внезапно возникающий резкий запах лошадиного пота — вот все, что осталось в памяти.

Неистовство чистоты (54) — это тоже очень хорошо.

Мне так много нравится мест в книге, что трудно назвать лучшее. Пожалуй, все же это кусок из дневника Веденяпина — о Риме и Христе. Я переписал себе этот чудесный кусок и его выучу. И вот еще что к этому: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется до боли, что если это пойдет так дальше — будет третье пришествие и начнется история нового, второго христианства. В самом христианстве все дело в пришествии, в явлении Бога в быт.

Беспощадно и сильно к мыслям о Христе подставлена страничка о Комаровском (60).

Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно. Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся — никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотеть понимать такое, стремиться к пониманию этого.

Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д. Ж.» — это спокойствие повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты и далеко от того, и другого. При обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс». Крик можно скрыть в иронию. Но Вы не пользуетесь иронией.

«Когда человека одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры Илиады». Это и так, и не так. В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин и то истин до завтрашнего дня.

И Гёте, зная косность современности (а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад, и также действует на детей), вернулся к старинной сказке, чтобы с помощью ее атрибутов провозгласить то, что душе людей было ближе поэтически, чем если бы было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства и к тому же наука — не проповедь, искусство — проповедь.

62 стр. Комаровский должен вспоминать Пару не так поэтично; не грубо, конечно, но и не так. А, может быть, именно так и надо, ибо чистота и красота могут разбудить душу даже Комаровского.

64, 65, 66. — Все это правдиво — так это и есть.

67. Лара в церкви. Демина, мне кажется, тут напрасно, и об этом жалеет и сама Лара. В ее душевном состоянии она могла пойти в церковь лишь одна. Одиночество может быть нарушено потом, если это почему-либо надо.

68. «Завидная участь растоптанных. Им есть, что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение». — Очень хорошо, только для этого надо остаться живым, чтобы тебя не до смерти растоптали.

73. Нарочитое небрежение к топографии: «дом стоял на углу Сивцева-Вражка и другого переулка» — правильно для такого романа.

88. В морге I МГУ я когда-то был с целью пополнения «общеобразовательных» знаний. Конечно, у Вас здорово описан морг, но, мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда (и живое, и мертвое) и при делении также. И не только при делении. Ампутированная нога, например, безобразна и страшна. Сладковатый, совершенно специфический запах морга Вы как-то упустили.

Мне кажется, только дикая природа красива и красота ее делима. Камень который куда ни брось, находит себе быстро место, вправляется в пейзаж. У деревьев, у диких животных нет уродов. Уродства природы только в ее соприкосновении с человеком.

Трупы в мертвецкой, как скульптура, как актеры пантомимы, разыгрывающие последний акт великого спектакля. Может быть, потому и называется «Анатомический театр»?

89—92. Беседа Живаго — наследника мыслей Веденяпина — преемственность от XIX века — великого века Человечества. Физическое воскресение людей. Именно такого-то воскресения, кажется, и испугался когда-то Мальтус. «Вы уже воскресли, когда родились. Не глядите внутрь себя. Сознание — яд. Человек в других людях. Это и есть душа человека». Ну, я с этой докторской концепцией не согласен. Я видел хороших людей, которые были обижены и отвергнуты другими людьми, и в этих других людях ничего не осталось от тех, у которых была душа. Но разговор об этом уведет нас в дебри. А что роман трогает эти вопросы — это хорошо.

95. Евграф — что это такое? Зачем он. Нужен ли он композиционно?

106. Лед и холод улицы, и идущая Лара — превосходно. Тот же снег и лед у Юры.

Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский душистый платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых дел, которые в ином разрешении (смотри вальс в начале романа) приводят к выстрелу, и выстрел раздается.

114—118. Тоня. Обыкновенная женщина Тоня. Тоня, которой очень шел траур, достойная дочь Анны Ивановны с ее «Аскольдовой могилой»[21].

Много похвал заслуживает лес — жизнь, в котором заблудился мальчик Юра. Теперь Юра вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо «все вещи были словами его словаря».

122. Пошлые разговоры на похоронах — правдивая, но много раз бывшая в литературе сцена. Но «Мамочка», — прошептал он почти губами тех лет» — прелесть.

«Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь, то искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает», — как это чудесно верно. И как это мало понято. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертие жизни.

143. Страницы с описанием родов Тони — хороши, не хуже описания родов Китти. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке.

Смелый образ разрушенной баржи, высадившей в мир душу, - очень хорошо.

Свадебная ночь Паши, с тоской света, конец части со стираным бельем на могиле матери Юры. Несчастная Лара в этом «правдивом» браке с Антиповым, которого она гораздо сложнее, больше. Непонимание ею Паши тоже от ее высоты.

Прекрасны огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет. И, вообще, все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находятся новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вельяминовых[22]. Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов.

Хорошо и это: «фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку».

169. О царе и народе — тоже очень хорошо.

171—172. Конечно, верно, что христианство было предложением жизни Человеку, а не обществу. И еще раз с силой поставлен вопрос о еврействе — в котором ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого.

Часть V-я. Жена моя, которая читала роман гораздо раньше меня, писала мне: «Знаешь, люди романа очень живые — о них думаешь на службе, в трамвае». Люди живые и Лара, и Устинья, и даже Тиверзин. Вам, конечно, скажут, что драчун Тиверзин не годится в социал-командиры, скажут, что отдых — митинг во время демонстрации и Мелюзеевское хождение на митинги, как на посиделки — все это «принижение...» Но это ведь так и было. Это масса. И только ведь много лет после всему этому назад выдумана окраска порядка, придумана единая воля, якобы управлявшая событиями и людьми.

Сцена у комиссара Гинца — описание какой-то станковой картины на сюжеты Гражданской войны и революции, картины, которых есть великое множество. Как каталожная аннотация. Это— намеренно, наверное?

К стр. 13. От бездарно возвышенного словоговорения хочется только одиночества, хочется встречи с природой и ничего больше не хочется.

К стр. 21. «Со всей России сорвало крышу и мы со всем народом, очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Эта формула верная и точная.

Очень хорошо также об открывающемся богатстве личности. Так возникают народные вожди, так возникают Зыбушинские республики. Жизнь людей ярчеет.

Очень хорошо о второй революции — личной. И только Лариса, своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это роман о Ларисе.

Великолепна сцена с утюгами, одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его чувства, вырвавшегося объяснения с Ларисой. И очень хороши черты удалявшейся грозы.

Какую массу лиц природы увидели Вы, Борис Леонидович. Какое богатство в стихах, в прозе.

Прелестна, удивительна концовка главы с уверенностью в возвращение Ларисы, прелестен след — водяной знак женщины. Эта концовка — одно из лучших мест книги.

46 стр. Потрясающее явление глухонемого. Я этого глухонемого жду давно, но был ошеломлен таким разрешением задачи. И селезень, завернутый в печатное воззвание, птица, которая еще послужит для Тони, для Москвы.

«Тема искусства — это возвращение к себе». Это опять-таки удивительно верно.

55 стр. Живаго: «Я хочу сказать, что в жизни состоятельных была бездна лишнего. Лишняя мебель в доме, лишние тонкости чувств...» Парадоксы этого рода найдут опору в моих наблюдениях за людьми, которые на скверном северном пайке живут годами, выполняя тяжелую физическую работу, а при легкой даже благоденствуют — сколько же они ели лишнего в своей прошлой жизни? И т. д. и т .д.

Очень верно о семье, о мире в семье, о долге взрослого мужчины.

Превосходна гроза, которую проговорили, не видя и не слыша, на вечеринке. Еще лучше будет дальше водопад — лучше и важнее.

71 стр. — Очень важная для автора, но согласиться с ней я не могу, ибо того, что кажется захмелевшему Живаго — нет, а все гораздо проще, серьезней и кровавей.

Хорошо о торопливости высказывания любви, о материи, превратившейся в понятие, о романтических декретах горожан.

Чуть не каждая фраза романа — значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует резко и немедленно определить отношение к себе или в виде покорного удивления, или раздраженного спора.

73 стр. «Пигмей перед огромным будущим». Жертвенность и рядом с ней «игра в людей».

Кленовые листья-птицы — замечательно.

Н. Н. Веденяпин, много вложивший в приближение этого будущего, в Москве кажется каким-то приезжим, который может в любой момент ускочить в свои Альпы, на свои знакомые высоты.

Меня отец выводил на улицу в феврале, чтобы навсегда задел меня тяжелый след истории. В ноябре он меня никуда не водил.

Доктор Живаго устал от трехдневных разговоров со своим учителем Веденяпиным и другом Гордоном. Их время прошло. Время было — не время слов. Поэтому метель, телеграмма, мальчик в дохе, революция и бревно-топливо; малое, перед которым, в какие-то моменты жизни, отступает все большое — очень верно.

Снег, превращающийся в бурю, в метель вместе с ходом событий и смятением в душе Живаго. Это сходство, единство жизни природы и человека не только не скрывается, но заявляется прямо.

«Великое, являющееся неуместно и несвоевременно».

Мне кажется, дом представляется огромным оттого, что стоишь вблизи его, у его подошвы. Это — впечатление, вызванное ракурсом. Нигде нет больше оптических обманов, как в учреждениях общества.

83. Шкаф, выменянный за дрова, хотя можно было бы топить шкафом, но для этого надо иметь душу ученого, а не поэта.

104—105 стр. (Гл. 15). Темы стихов цикла «Гефсиманского сада» и решение: «Надо воскреснуть». Ах, как все это не просто, Борис Леонидович, и как хочется писать Вам отдельно по каждому из сотни важнейших вопросов, поставленных в этом романе, обсудить, продумать предложенные решения их.

Глава VII. Смятение продолжается. Пойманный год назад Притульев, мальчик Вася, всаженный под конвой родственниками, и деревня, деревня, которая в революции пыталась увидеть возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмиренное разочарование. Деревня осталась все той же, лишь по необходимости верящей городу и мечтающей о собственной избяной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это не раскулачивание. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае и т. д. миссионеров новейшей формации — миссирнеров-врачей, миссионеров-инженеров, миссионеров-агрономов.

Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа. (Поразителен водопад, заглушающий ночное громыхание и галдеж людей.)

Я все поддакиваю и хватился сейчас: не обманываю ли я сам себя, не заставил ли роман меня думать, что я все это чувствовал раньше, что данное ощущение явилось только что, сказанное чужими словами. Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не таким полным и глубоким, не так ярко и законченно высказанным.

Прекрасно место о березовых почках, о новой жизни, неловко возникающей, неловко входящей в старую жизнь.

48 стр. Верное замечание о прямолинейности декретов лишь в момент создания их.

Доктор, подслушивающий мир. Он так хочет услышать что-то такое, что разъяснило бы ему жизнь. Потеряв надежду найти эти разъяснения у людей, он, когда остался один, протягивает руки к природе.

58 стр. Сцена с гимназистом, важная для характеристики Стрельникова, беспартийного фанатика революции, а главное, для философского каламбура о том, что «дело не в верности формам, а в освобождении от них». Этим замечанием мы вновь возвращаемся к понятию силы романа. Форма всегда нарочита и в душевных делах не должна быть видна.

62 стр. Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, а мятое — глаженым. Очень важно показано и подчеркнуто (чтоб читатель не забыл, не прошел мимо), что Галиулин, командующий белыми частями более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны замечания о беспринципности сердца, о даре нечаянности. Высший принцип морали это, вероятно, и есть эта беспринципность сердца.

Россия. Половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.

Теперь о том, что мучает меня, что так дисгармонично книге, что почему-то существует наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, покоренной и подчиненной настроениям героев, с единством нравственного и физического мира, блестящим образом достигнутого, осуществленного многократно в романе. О явлении грубом, резко кричащем, выпадающем из всего музыкального ключа романа. Я говорю о языке простого народа в Вашем романе. Именно о языке, а не психологической оправданности поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно, рабочий ли это, крестьянин ли или городская прислуга, Ваш народный язык — это лубок, не больше. Кроме того, у Вас он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения.