Тема холода и мороза как квинтэссенция колымского текста (рассказ В. Шаламова «Плотники»)

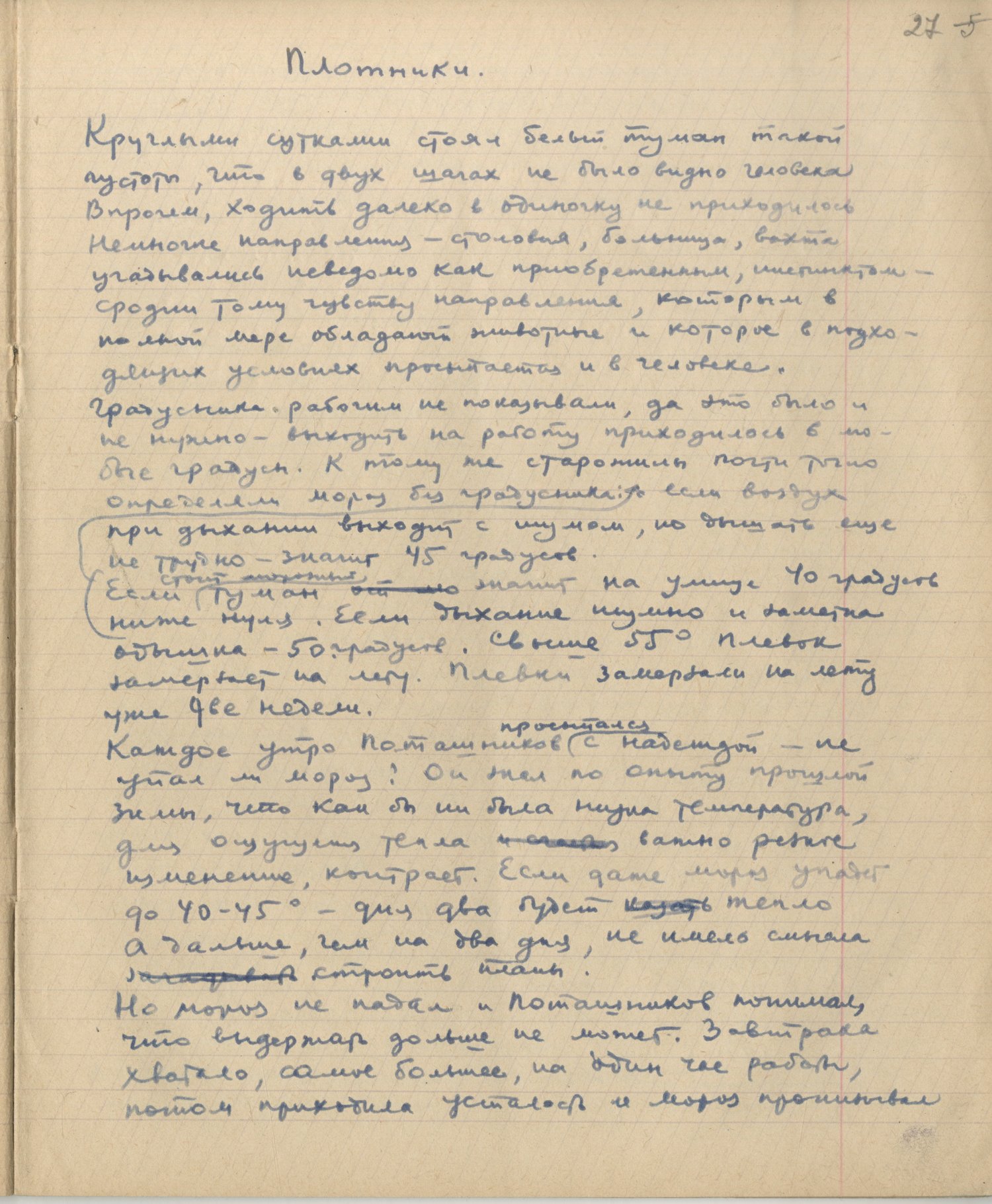

Лейтмотивная тема рассказа В. Шаламова «Плотники» (1954) — убийственное действие на арестантов колымского мороза. В экспозиции сюжета детально описываются погружённые в густой белый туман различные постройки на территории лагеря — столовая, больница, вахта. Вслед за этим повествователь переходит к описанию экстремального северного мороза, пробуждающего в обитателе лагеря при прочих сопутствующих обстоятельствах (голоде, побоях, отсутствии нормального сна и т. п.) нечеловеческие, животные инстинкты, усиливающиеся тяжёлой физической работой, на которую гнали. Глагол гнать приобретает особое значение в воспоминаниях многих каторжан XX века[1]. Так, товарищ В. Шаламова по Колыме И. Исаев писал:

«В лагерном лексиконе слово “гнать” употребляется в разных смыслах: гнали на работу, гнали в этап, гнали в баню, в столовую, в карцер. Мы никуда не приходили сами, по своей воле, всюду нас гнали. Одно было только место, куда нас не гнали, а волокли. Это могилы под сопками, которые рылись в вечной мерзлоте с помощью аммонала»[11, c. 26][2].

На особой семантике этого глагола акцентирует внимание А. Яроцкий, вспоминая свой колымский этап: «Нас вывели из вагонов, построили и под усиленным конвоем, под собачий лай погнали — это старое русское слово прекрасно отражало действительность»[21, c. 31].

Ю. Оксман вспоминал общие работы на колымском морозе:

«Никак не забыть зимних дней в Адыгалахе. Когда термометр показывал 50 градусов и больше (“актировались” только дни, когда температура была больше 52 градусов), я ощущал лёгкий шелест замерзающего пара — это было моё дыхание (воздух, который выдыхали мои лёгкие, шелестел). Холода я не чувствовал, так как ветра не было, одет я был хорошо, но сердце замирало. Мне вдруг начинало казаться, что я не дойду до лесоповала, я считал шаги, вот-вот упаду!»[15, c. 441].

Главной надеждой на относительно счастливый исход из создавшегося положения для одного из персонажей рассказа «Плотники» Поташникова становится всё тот же вопрос жизни и смерти: не упал ли мороз? Мороз не падал, и Поташников понял, что скоро умрёт. Убийственный холод многократно усиливался при плохой еде — пресловутая юшка и две ложки каши едва согревали. В условиях жесточайшего холода, голода и бесконечной приисковой работы сознание заключённого неминуемо раздваивалось между стремлением выжить и полным фатализмом с мыслями о самоубийстве: Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мёрзлые камни и умереть. Мысли о смерти не отступают даже после того, как у Поташникова появляется немного сил. Вначале он думает о том, как «<…> умереть где-нибудь в больнице, на койке, на постели, при внимании других людей, пусть казённом внимании, но не на улице, не на морозе, не под сапогами конвоя, не в бараке среди брани, грязи и при полном равнодушии всех»[18, с. 17]. Затем, несколько позже, при некоторой смене обстоятельств у Поташникова появляется противоположное желание — выжить любой ценой: у Поташникова <…> теперь не оставалось ничего, кроме желания перетерпеть, переждать мороз живым.

Своеобразный кульминационный момент в описании ледяного холода в лагере — это действие мороза на душу каторжанина. Под воздействием экстремальных морозов (и обморожений) не только в теле, но и в более тонких материях — мозге и душе арестанта происходят необратимые изменения:

«Он (Поташников. — Ч.Г.) понял давно, откуда эта душевная тупость, душевный холод. Мороз, тот самый, который обращал в лёд слюну на лету, добрался и до человеческой души. Если могли промёрзнуть кости, мог промёрзнуть и отупеть мозг, могла промёрзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чём. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно. Так и душа — она промёрзла, сжалась и, может быть, навсегда останется холодной»[18, с. 17–18].

В подобных нечеловеческих условиях, в которых оказываются заключённые Поташников и Григорьев, основы их душ разрушились, и возможность восстановления их на каторге превратилась в задачу сверхтрудную[3].

В рассказе «Плотники» о смерти повествуется как о чём-то привычном, к чему арестант относится с таким же равнодушием, как и ко всему остальному в лагере. В подземном мире почти никогда не удивляются смерти, она приходит как полноправный хозяин жизни любого доходяги-заключённого. Более того, в этих условиях смерть товарища по бараку становится едва ли не удачей, счастливым шансом немного отдалиться от собственной быстро приближающейся смерти. И пока ещё живые люди не хотят упустить такую возможность. Завладеть одеждой или пайкой умершего — настоящая удача: «Дневальный радовался, что смерть произошла не вечером, а утром — суточное довольствие умершего оставалось дневальному»[18, с. 17]. Каторжане отучились воспринимать подобное как недопустимое по каким-то малопонятным этическим нормам кощунство. Для них, находящихся на грани жизни и смерти, это не более чем обыденная деталь повседневного быта, стоящая в ряду других подобных вещей и свидетельствующая о степени влияния запроволочного существования на смещение общепринятых человеческих масштабов поведения. Масштабы смещены кардинально, нет веры даже собственному желудку: «Его (желудка. — Ч.Г.) оценки были преувеличенными или преуменьшенными — он слишком много хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен»[18, с. 527].

Мысли над фатальным изменением человеческого облика, размышления над смещением масштабов (когда «драка из-за куска селёдки важнее мировых событий»[12, c. 249–250]) не оставляют В. Шаламова в письме к Б. Лесняку от 5 августа 1964 г.

Писатель О. Волков, проведший в лагерях, тюрьмах и ссылке почти тридцать лет, пишет об одном из главных своих желаний в наиболее тяжёлые периоды своего заключения — умереть на воле: «Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не стояли бы у смертного одра шакалы, караулящие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть тёплыми портянками <…>»[5, c. 245].

Философ А. Лосев в 1932 году писал жене из одного лагеря в другой о вероятном финале своей жизни:

«Я знаю, как тут умирают. И когда я околею на своём сторожевом посту, на морозе и холоде, под забором своих дровяных складов, и придёт насильно пригнанная шпана (другой никто не идёт) поднять с матерщиной мой труп, чтобы сбросить его в случайную яму (так как нет охотников рыть на мёрзлой земле нормальную могилу), — вот тогда-то и совершится подлинное окончание моих философских воздыханий и стремлений, и будет достигнута достойная и красивая цель нашей с тобой дружбы и любви. <…> Вот почему трудно примириться с теперешним положением, где гораздо больше смерти, чем жизни, и — сплошное безумие. Это не живой ум бытия и личности, а мёртвое безумие небытия и безличия. Как это пережить?»[13, c. 305–306].

Однако вернёмся к рассказу В. Шаламова. Поташников с Григорьевым пытаются использовать любую возможность, чтобы хоть на какое-то время избавиться от общих работ на морозе — это основная причина, по которой они выдают себя за плотников, не являясь таковыми вовсе. Их цель — побыть хоть день, хоть час в тепле.

В повествовательной структуре «Плотников» представлены различные образные средства, вступающие в системные связи и репрезентирующие семантические поля с характерными оппозиционными отношениями.

Одна из основных антитез в структуре рассказа: мороз, холод ↔ тепло, то, что согревает. С одной стороны, морозный туман; замерзающий на лету плевок; не ослабевающий уже две недели экстремальный мороз; мороз, пронизывающий до костей всё тело; колючие мёрзлые камни; нары как ледяной погреб; душевный холод; мороз, добравшийся до человеческой души; промёрзшие кости, мозг, душа; на морозе нельзя думать ни о чём; душа промёрзла, сжалась и навсегда останется холодной; примёрзшая дверь; возникающие образы многократно отмороженных пальцев и примерзающих в бараке за ночь к подушке волос. С другой же стороны, то, что противопоставлено смертельному морозу и / или даёт какую-то надежду на сохранение жизни. Это взмахи рабочим инструментом и скакание с ноги на ногу, чтобы не замёрзнуть; горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши; сон в рабочей одежде; желание умереть в тепле; миска тёплого супа; топтание на месте в строю; желание закурить; тепло столярной мастерской и сегодняшнее в ней тепло; горячая печка столярной мастерской; раскалённая докрасна железная печка столярной мастерской; печка, предстающая в образе бога огня; огонь в печке, её тепло; возможность греться у печки; потепление, т.е. мороз упал до тридцати градусов.

Одежда каторжанина (не первого срока носки, как правило, в плачевном состоянии шапки, телогрейки, бушлаты, ватные брюки) ↔ одежда начальника (тёплая оленья шапка, якутские торбасы, белый полушубок).

Частая близость к смерти, предельная слабость заключённого ↔ здоровье и сила начальника. К первому ряду отнесём: постоянную усталость подневольных работников (завтрака хватало на один час работы), обеда, мало восстанавливающего силы (хватало на один час работы); желание умереть, связанное с невыносимыми условиями лагеря; уменьшение с каждым днём сил; невероятная трудность подъёма на верхние нары и спуск с них; мозговая слабость; ожидание смерти со дня на день. Ко второму ряду (т. е. начальнику, пришедшему отбирать для работы в столярной мастерской людей) относится описание толстого краснорожего человека. Портрет дополняет бодрый шаг начальника, идущего впереди доплывших Поташникова с Григорьевым.

«Бытовички», Соболев ↔ интеллигенция. «Бытовички» — это те, у кого можно найти «настоящих плотников»; «бытовички» — это полезная часть общества, «друзья народа». Интеллигенция (т. е. «враги народа»), напротив, доставляют одни хлопоты, одно мученье.

Характерная деталь — бригадир Поташникова и Григорьева называет начальника не иначе как по имени отчеству — Александр Евгеньевич и обращается к нему, почтительно говоря. А внешне вежливое обращение начальника к заключённым (Эй, ребята, внимание) — не что иное, как результат негласного спора между ним и бригадиром, которому пришедший начальник (Александр Евгеньевич) хочет доказать свою правоту и значительность. Поташников с Григорьевым помогают доказать эту правоту Александру Евгеньевичу, ответив положительно на вопрос о плотниках, в которых остро нуждается управление[4]. Вслед за этим следует реплика начальника, адресованная вначале бригадиру, а затем согласившимся волей счастливого случая[5] стать «плотниками» двум заключённым: Ну, <…> ты шляпа и дерьмо. Ребята, пошли за мной. Конечно, из этого вовсе не следует, что начальник проявляет заботу о Поташникове с Григорьевым, всё гораздо прозаичнее — ему нужны люди делать короба для возки грунта. Это понимают оба арестанта (мнимых плотника) и пытаются извлечь максимум выгоды из создавшегося положения: Угостите закурить, пожалуйста, — просят они Александра Евгеньевича. Знакомая просьба, — сквозь зубы пробормотал человек в оленьей шапке и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы (раздавать папиросы не входило в его планы. — Ч.Г.). «Плотники» не могут поверить своему счастью. На все вопросы они отвечают нетерпеливо радостно (о чём свидетельствует в диалоге редупликация) в предвкушении того, что скоро окажутся рядом с тёплой печкой, о которой совсем недавно не могли и мечтать[6]:

«Я пойду вперёд, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская?

– Знаем, знаем! — закричал Григорьев.

<…>

– Это, значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры, — сказал Арнштрем, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам.

– О нас, о нас…».

За кульминацией описания холода следует счастливое спасение — тот случай и то везение, на которые, как на чудо, рассчитывает почти отчаявшийся арестант. И такой случай (возможно, спасший от смерти двух зэкá) приходит в виде тёплой столярной мастерской инструментальщика Арнштрема. После того, как Поташников с Григорьевым поняли, что два дня им удастся пробыть в тепле, настроение у них становится весёлым, сразу появляется возможность поговорить на отвлечённые, далёкие от лагеря, немыслимые в их прежнем состоянии и прежней обстановке темы: Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев, — аспирант Московского филологического института[7].

Таким образом, лейтмотивная оппозиция мороз — тепло, оказывая влияние на весь ход повествования, сплетает в единый смысловой узел ключевые мотивы рассказа. Приём противопоставления, связывающий начальную часть рассказа с его концовкой, имеет прямое отношение к теме холода и мороза: второй абзац начинается с описания ужасающего холода, а развязка сюжета повествует об ослаблении экстремальных морозов.

Апофеоз этой истории для Поташникова с Григорьевым оказался относительно счастливым, даже оптимистичным. А чего ждать от следующей зимы, до которой так далеко и до которой каторжанам ещё нужно дожить, то об этом никто из счастливцев и не думает: Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до тридцати градусов — зима уже кончилась. Неудивительно, что в условиях экстремального холода оба персонажа как бы становятся адептами огня и приобщаются к древней религии огнепоклонников с их культом вечного огня и видят нечто абсолютно «божественное в горящем пламени»[3, c. 14][8], дарующем спасение от смерти.

О гибельности экстремальных жары и холода писал ещё Я. Бёме: «<…> когда холод обретает силу, он всё подавляет и всё повреждает, <…> никакая жизнь не может устоять в нём <…>. Яростность холода есть гибель всякой жизни и дом смерти <…>»[2, с. 43]. Северное каторжное бытие[9] внесло свои коррективы в мысли провозвестника философии Нового времени:

«“Лучше сгореть, чем замёрзнуть” — гласила одна из самых ходовых поговорок колымских блатных. Её нетрудно понять, когда кажется, что холод, засевший в твоих костях, может прогнать только огонь, а, скажем, парной бани или африканской жары для этого недостаточно»[6, c. 196].

Или как говорит о ледяной воде Колымы персонаж рассказа В. Шаламова «Перчатка»: «Даже кипяток не согрел бы моё тело. А плесни на мою кожу черпак адской кипящей смолы — адский жар не согрел бы нутра»[19, с. 292]. Традиционно принято считать, что стихии ада в Новом завете состоят из огня, тьмы, боли и плача[17, c. 10]. В стихиях северного края, с грехом пополам обжитого людьми и забытого Богом, всего этого было с избытком, не было лишь огня пекла, который с лихвой заменил экстремальный северный мороз, усиливаемый сильнейшим ветром.

Литература

1. Алексахин, И.П. Из записок колымчанина / И.П. Алексахин // ...Иметь силу помнить: рассказы тех, кто прошел ад репрессий / сост. Л.М. Гурвич. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 59–80.

2. Бёме, Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении / Якоб Бёме. СПб.: Азбука, 2000. 412 с.

3. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс; пер. с англ. и примеч. И.М. Стеблина-Каменского. — СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1994. — 288 с.

4. Виленский, С.С. Широкий день: стихотворения / С.С. Виленский. — М.: Возвращение, 2006. — 168 с.

5. Волков, О.В. Век надежд и крушений: воспоминания, повести, рассказы, очерки / О.В. Волков. — М.: Советский писатель, 1989. — 736 с.

6. Демидов, Г.Г. Чудная планета: рассказы / Г.Г. Демидов; сост., подгот. текста, подгот. ил. В.Г. Демидовой; послесл. М. Чудаковой. — М.: Возвращение, 2008. — 360 с.

7. Демидов, Г.Г. Оранжевый абажур: повести / Г.Г. Демидов; публикация В. Демидовой; предисл. М. Чудаковой. — М.: Возвращение, 2009. — 376 с.

8. Демидов, Г.Г. Любовь за колючей проволокой: повести и рассказы / Г.Г. Демидов; публикация В. Демидовой; предисл. М. Чудаковой. — М.: Возвращение, 2010. — 360 с.

9. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / Ф.М. Достоевский. — Л.: Наука, 1972–1990. Т. 4. 327 с.

10. Елизаренкова, Т.Я. «Ригведа» — великое начало индийской литературы и культуры / Т.Я. Елизаренкова // Ригведа. Мандалы I–IV / изд. подготовила Т.Я. Елизаренкова. — М.: Наука, 1989. — С. 426–543.

11. Исаев, И.С. О Колыме, товарищах, судьбе / И.С. Исаев. — М.: Марчекан, 2002. — 109 с.

12. Лесняк, Б.Н. Я к вам пришёл! / Б.Н. Лесняк. — Магадан: МАОБТИ, 1998. — 296 с.

13. Лосев, А.Ф. Письма из неволи (1930–1933) / А.Ф. Лосев // Страсть к диалектике: литературные размышления философа. — М.: Советский писатель, 1990. — С. 302–319.

14. Нурмина, Г.А. На дальнем прииске: рассказы / Г.А. Нурмина; вступ. ст. М. Бирюкова. — Магадан: ГОБИ, 1992. — 123 с.

15. Оксман, Ю.Г. Из писем к жене и матери / Ю.Г. Оксман; предисл. К. Богаевской // Доднесь тяготеет. Колыма / сост. С.С. Виленский. — М.: Возвращение, 2004. — Т. 2. — С. 440–448.

16. Розанов, В.В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени / В.В. Розанов; под общ. ред. А.Н. Николюкина. — М.: Республика, 2000. — 429 с. 17. Христианство: словарь / под общ. ред. Л.Н. Митрохина и др. — М.: Республика, 1994. — 559 с.

18. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. — М.: Худож. лит., 1998. Т. 1. — 620 с.

19. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 4 т. / сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. — М.: Худож. лит., 1998. Т. 2. — 509 с.

20. Шаламов, В.Т. Собрание сочинений: в 6 т. + т. 7, доп. / В.Т. Шаламов; сост., подгот. текста, вступ. ст., прим. И. Сиротинской. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. Т. 5. 384 с.

21. Яроцкий, А.С. Золотая Колыма / А.С. Яроцкий. — Железнодорожный: Изд-во РУПАП, 2003. — 168 с.

22. Ach, siarki, siarki! / P. Marecki // Gazeta Wyborcza. Duży format. — 14 kwietnia, 2011. — S. 20.

Примечания

- 1. Ср. в рассказе В. Шаламова «У стремени» выразительную фразу: «<…> заключённые ведь не ходят, их “гоняют”, это официальный словарь <…>»[19, с. 230].

- 2. Из клоаки тюремной камеры у арестанта было три пути: «<…> в засыпанную хлоркой могилу, трудовой лагерь и тюремный сумасшедший дом. Четвёртого не дано! Надежду вернуться из советской политической тюрьмы домой следует выбросить из головы как совершенно химерическую, НКВД НЕ ОШИБАЕТСЯ (так выделено автором повести. — Ч.Г.)!»[7, c. 66]. В каждой из трёх повестей Г. Демидова («Фонэ квас», «Два прокурора» и «Оранжевый абажур») показан один из трёх наиболее вероятных путей узника, попавшего в застенки НКВД. В рассказе В. Шаламова «Заговор юристов» говорится о трёх путях зэка с полигона прииска: «Из разреза, где добывают пески и снимают торф, было три пути: “под сопку” — в братские безымянные могилы, в больницу и в бригаду Шмелёва (т. е. в бригаду утративших трудоспособность зэка. — Ч.Г.), три пути доходяг»[18, с. 148].

- 3. «<…> в прежнюю свою душу мы и не рассчитывали вернуться. И не вернулись, конечно»[19, с. 122], — это слова повествователя в рассказе В. Шаламова «Термометр Гришки Логуна» и характеризуют необратимые изменения, в формировании которых свою роль сыграли колымские морозы. С. Виленский в одном из стихотворений колымского цикла пишет: «В промёрзшем теле жизни мало, / И ты, душа моя, устала / И разлучаешься со мной, / Оцепеневшая в молчание / На этой ярмарке страданий, / На карусели ледяной» (1949)[4, c. 13].

- 4. Другой тип начальника изображён в рассказе В. Шаламова «Магия», здесь начальник отделения (Стуков) наделён исключительными способностями: он может безошибочно прочесть по лицу профессию человека и выбрать нужное количество плотников (слесарей, канцеляристов — кого угодно) из этапа в две тысячи арестантов. Типологически схожий пример описан Горянчиковым в «Записках из Мёртвого дома» Ф. Достоевского: «Всего более страшились они (каторжане. — Ч.Г.) в нём (майоре, начальнике острога. — Ч.Г.) проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце его. Арестанты звали его восьмиглазым»[9, с. 14]. Об угадывании по внешнему виду В. Шаламов писал в рассказе «Первый зуб», в котором таким умением обладал начальник конвоя Щербаков. Впрочем, рассказчик не видит ничего экстраординарного в такой «мудрости Щербакова <…>: навык угадывать по внешнему виду — доступен всем»[18, с. 573–574].

- 5. И. Алексахин вспоминает, как подобный случай спас ему на Колыме жизнь: «В один из дней в барак пришёл нарядчик набирать из больных рабочих для стройцеха. Я, понимая, что в бараке меня ожидает неминуемая гибель, взбодрился из последних сил, размахивал руками, уверял, что потомственный плотник <…>, умею строгать и даже фальцевать, буду выполнять любую работу. В числе шести доходяг взяли и меня»[1, c. 74].

- 6. Незадолго до своей смерти бедствовавший в революционные годы В. Розанов писал, полемизируя с точкой зрения, согласно которой свобода возможна в холоде: «Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии “холода” — организму человеческому, как организму “теплокровному”. <…> Душа его становится грубою, жёсткою, как “гусиная кожа на холоду”. Вот вам и “свобода человеческой личности”. Нет, “душа свободна” — только если “в комнате тепло натоплено”. Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба»[16, c. 21].

- 7. В этом контексте примечательна мысль польского писателя М. Панковского, находившегося с 1942 по 1945 гг. в Освенциме: «Все вместе — узники, надзиратели, немцы, бандиты, “политики” пели ту самую песню, которую сейчас я привожу на страницах моих книг: “Всё минует, проходит, а после декабря наступит май”. Понимаю — это было по-детски, но мы пели эту песню и улыбались. И это было доказательством того, что нам неплохо живётся. А это не нравится издателям. Они говорят: “Как? Это в Освенциме неплохо жилось?” Но всё очень просто — если ты работаешь в тёплой слесарной мастерской, плавишь там решётки для газовых камер <…>, то это иначе как роскошью назвать и нельзя. Особенно в сравнении с положением тех несчастных, которые вынуждены махать лопатами, болеть и умирать от ненавистной работы (перевод с польского мой. — Ч.Г.)»[22, c. 20].

- 8. Любопытно, что напитком богов в повести Г. Демидова «Декабристка» шофёр, везущий Нину Понсо к колымскому заключённому Комскому, называет чифирь[8, c. 185] (ср. «царь растений», «священное растение» хаома у зороастрийцев[10, c. 439]). Героиня рассказа Г. Нурминой «Пачка печенья» (действие в рассказе происходит зимой в одном из колымских лагерей) говорит об огне как о высшем божестве: «— Если я когда-нибудь стану религиозной, то буду огнепоклонницей. Великая вещь — огонь, — сказала Нина, грея над костром руки»[14, c. 59].

- 9. При котором «битие определяет сознание»[20, с. 269].

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.