Этап Москва — Вишера

Столыпинский вагон, в котором меня повезли с Ярославского вокзала из Бутырок на Север, в единственный тогда концлагерь СЛОН, был вагон-ветеран. Последние вагоны этой знаменитой серии умирали, доживали свой век на каких-нибудь четвертых путях городов.

Мне еще довелось именно в столыпинском вагоне начать свой арестантский путь — вынужденная преемственность поколений. Наш этап состоял из двух вагонов — обыкновенного классного с зарешеченными окнами, такого же, как на картине Ярошенко «Всюду жизнь», и столыпинского.

Эти вагоны унаследовали только имя создателя — не более. Под «столыпинским» вагоном в нашей мемуаристике последних лет[1] понимают просто вагон, зарешеченный по-тюремному. На самом деле столыпинский вагон иной конструкции. Это теплушка без окон — единственное круглое окно, зарешеченное снаружи и внутри толстым железом, пропускает мало света. Внутри теплушки нары круговые, и дверь в коридор на манер тюремной с кормушкой. По краям двойные сплошные нары и коридор, где размещается конвой. В этом коридорчике, где сменяется охрана, есть несколько окон пошире, чем единственное арестантское. Есть контрольные двери по обе стороны вагона-теплушки. Внутри есть только щеколда. Решеток нет.

Конструкция эта возникла действительно при Столыпине — обновление России было всесторонним. Вообще-то тюремная техника не отстает от времени. Метлахская плитка, не оставляющая следов ни гвоздя, ни карандаша, была применена химиком Бонч-Осмоловским именно для облицовок тюремных помещений. Столыпинские вагоны были потом везде заменены классными — как новый шаг к гуманности, достижению, которым, наверное, гордились какие-нибудь деятели пенитенциарных учреждений. Наш вагон, как всякий вагон такого рода, мог разместить и двадцать четыре человека по норме и двести двадцать четыре — если потребовалась бы.

Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года в вагоне было человек тридцать.

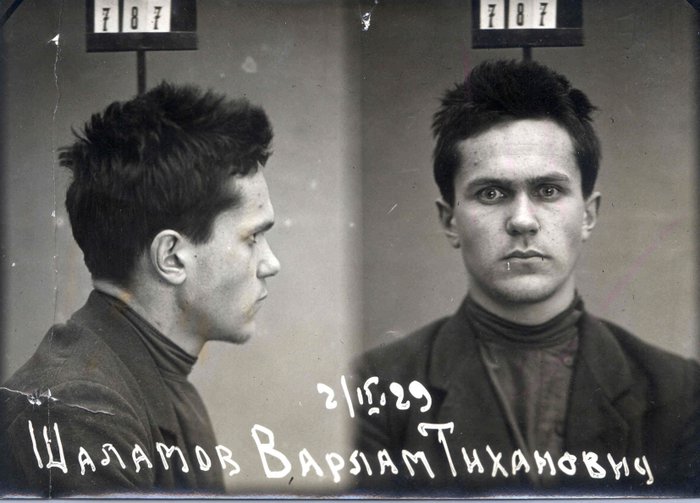

Какое это число весны, моей весны? Я арестован 19 февраля 1929 года, приговор получил через полтора месяца одиночки № 98 мужского одиночного корпуса, а уже 13 апреля я пришел в первый свой лагерь — одно из соловецких отделений местных, в Вижаиху, там, где теперь Красновишерск. Срок по моему приговору был законодателем определен не с момента начала следствия, не с момента ареста — а почему-то с начала вынесения приговора.

Это беззаконие заботило меня меньше всего — раз уж я попадал под удары государственной машины, слепой машины, — два-три месяца больше, меньше в моем трехлетнем сроке не заботило особенно меня. Таков был этот приговор, в котором я отказался расписаться и только на новом следствии тридцать седьмого года увидел эту пометку чернильным карандаш — «расписаться отказался». Пометка без подписи, очевидно, на бумажку ее занес дежурный комендант, объявлявший приговор.

Так в чем было дело? Я ждал ссылки и в худшем случае — направления в политизолятор — Челябинск, Суздаль, Тобольск. Тюрьмы широко распахнули ворота перед оппозиционерами. Людей из этих тюрем, уже возвратившихся в Москву, встречал я и в общежитиях университета, и на квартирах, слышал их рассказы. Ссылку 1928 года я сам объезжал, так что имел представление о том, что мне предстоит.

И вдруг приговор Особого Совещания, приговор к трем годам заключения в концентрационном лагере, а после окончания срока — дать свидание с родственниками и направить в распоряжение П.П.[2] Северной области для отбытия ссылки в течение пяти лет.

Из одиночки Бутырок я был переведен в общую камеру тех же Бутырок — номер 65, кажется, — там-то я и прочел этот приговор. От общего этапа моих товарищей отстал и вот сейчас был втолкнут с другими людьми в столыпинский вагон на Ярославском вокзале.

У меня не было вещей, только шинель солдатская да одеяло со студенческой койки черкасского общежития, — не казенное, конечно, а мое.

Денег у меня никаких не было и по внешности я вряд ли отличался от шпаны. Напротив, именно у шпаны возникли какие-то чемоданы, баульчики, ватные одеяла, пышные подушки, а я, документами сведенный в самый низший разряд уголовного мира, даже внешним видом своим не мог заронить никакого сомнения в глазах тюремных и конвойных волков, всю свою жизнь возивших этапы.

Меня не первого просто затолкали в тот же вагон, в ту же теплушку, и понятно, что сочувствия у своих соседей — сплошь рецидивистов — я не нашел. Блатари считали меня тем, кем я и был — фраером и штымпом, которого по непонятному им правительственному капризу направляют вместе с ними разделить их судьбу.

Не то, что блатари относились ко мне плохо. Делить-то было нечего. И после первой же раздачи хлеба я оставил кусок пайки на обед — у меня вырвали эту пайку тут же из рук, разломили и съели. Впоследствии в течение тринадцати лет я часто выполнял элементарное лагерное правило: съедай все, что получаешь из съестного, и съедай немедленно.

Каким-то чудом у меня осталось несколько листков бумаги при отъезде. Я подписал заявление, вручил начальнику конвоя. Это его не обрадовало и не огорчило — он просто выбросил мое заявление в мусорное ведро или разорвал на куски и развеял по ветру циклонов и антициклонов, бурливших тогда над Москвой. Никуда это заявление не попало. Я попробовал упросить конвоира бросить мое письмо в почтовый ящик на вокзале. Мы много суток стояли на вокзалах, и конвоир даже ходил купить папирос для блатарей. Но у меня не было денег, чтобы заказать папиросы, а письмо — даже не одно — никуда никогда не дошло. Впоследствии привыкнув к тюремной практике, я понял, что все эти письма сдаются конвойными начальнику конвоя и сжигаются, уничтожаются так же. Но я и это предвидел и этого ждал.

Я заготовил несколько писем, заклеил хлебом конверты и бросал при отходе поезда на перроне. Научил ли меня кто-либо или я сам догадался о таком способе отправки корреспонденции — не знаю, да это и неважно. Отправленные таким способом письма никуда никогда не доходили. Это проверено мною точно. Значит, ни один гражданин, поднявший письмо, не бросил его в почтовый ящик, а уничтожил, изорвал, сжег этот опасный яд.

Никакие ЭВМ не могут подсчитать степень вероятности такой арестантской удачи.

Вагонов в нашем этапе было два — один наш столыпинский, уголовно-рецидивный, а другой классный. Там тоже окна были зарешечены.

В один из перегонов, уже ближе к Соликамску, почему-то наш вагон вышел из строя, и нас перевели в тот арестантский вагон, где и в самом деле ехали аристократы лагерного мира. Но не аристократы, подобные Косте-капитану[3] — таким был я в нашем столыпинском — а истинное украшение тогдашнего подземного мира — надежда и опора власти — бытовики.

Наши аристократы-рецидивисты смотрели на них, как на фраеров.

Тут нужно сказать, что я ехал в очень тонкий переломный момент лагерной политики — привлечения уголовного мира к делам государственным. Еще верхах шли об этом споры, еще ничего не было решено.

Блатари моего вагона думали только о побеге, о сопротивлении, резко отграничивали себя от фраеров, противопоставляли <себя> идейно, физически и нравственно морали государства, любого государства — в том числе и государства пролетарского. Ко мне они относились с презрением, к государству — с ненавистью, к соседнему классному вагону — как к законной добыче грабежа.

Бытовики платили им страхом, но за бытовиков было государство со всем его аппаратом, и от блатарей бытовики искали защиты у государства. Не просто защиты, а требовали, знали свои права.

Все они ехали после длительного следствия — <обвиняемые> в растратах, кражах — с применением, вероятно, достаточных мер устрашения, после изнурительных ставок, расстрелов — в лагерь, на «свободу».

Бледные, тюремные лица были у них, моих соседей-бытовиков. Соседями я их назвать, впрочем, не могу.

Был там, например, Шилов — имя которого я знал по процессу об ограблении банка на Неглинной. Все участники этого ограбления были расстреляны. Только Шилов получил десять лет. Шилов был шофер, остановивший машину на перекрестке, — и давший возможность банде получить золотой приз. Шилов сохранил жизнь — и это было все.

В лагере он по нынешнему вниманию к бытовым статьям будет работать обязательно начальником, — при первой «разгрузке» (зачетов рабочих дней не было) выйдет на свободу, а денег у него жена запасла достаточно — из общей доли в грабеже.

Потерпеть два-три года, имея такой клад, — стоит; все это читалось на веселом, хоть и бледном, белом лице Шилова. Статья у Шилова была 59-я (бандитизм, но через 19) легкая. Эта-то 19 статья и спасла шофера банды. Адвокат —в таких случаях нанимают лучших адвокатов — тоже был не забыт из той же отложенной и полученной вперед доли.

Вторым аристократом был инженер Сиваш — украинский инженер-механик, попавший за какую-то кражу или ряд краж с завода. Статья у него была 168-я (мошенничество), что, разумеется, открывало прекрасные перспективы в любом лагере.

Третьим аристократом был Бреннер — работник посольства в Берлине, снятый с работы и привезенный в Москву. Кутежи, растрата государственных денег — все это было, и было доказано. Но не больше. От всего, что больше, Бреннер сумел отбрыкаться на следствии. Да ему и не шили ничего, кроме распутства. Ни «ПШ» ни «ППШ», т.е. подозрение в шпионаже и «ППШ» — подозрение подозрения в шпионаже. Бытовая статья о разложении, и все.

Четвертый был Хотимский — растратчик из одной камеры со мной в Бутырской тюрьме.

Хотимский, в камере мечтавший — только бы не расстреляли, признавшийся, топил других как мог — по собственным его признаниям, — и в результате в прекрасном настроении следует в Соловки.

В Бутырской тюрьме, во время бани при встрече двух камер, с Хотимского сорвали шапку обезьянью блатари, просто на ходу сорвали — и две группы арестантов, каждая со своим конвоем, разошлись в коридоре тюрьмы, а вот теперь в этапе он бушевал: не дали даже сменки, негодяи!

Пятым был Цвирко, начальник погранзаставы, приехавший в отпуск в Москву, напившийся и открывший стрельбу по колеснице Аполлона на Большом театре. Цвирко очнулся без нагана, без петлиц (погон не было тогда), с уже заготовленным приговором — три года Соловков.

Два конвоя — а чуткость конвоя ко всякой ситуации подземного мира, ко всяким его теченьям, возвышениям и перевалам, очень велика — Цвирко обещали безбедную судьбу. Цвирко знал меня по камере, но предпочел отвернуть лицо в сторону. Позднее именно Цвирко сразу перешел в конвой, подбирал этапы, а на Вижаихе у Берзина начальство было свое в 1930-м и 1931-м году. Потом он уехал с Берзиным на Колыму, был там начальником одного из горных управлений и вместе с Берзиным расстрелян (1937).

Именно я с моей судьбой был не только белой вороной, а вызывающе белой — для всех, для начальства, для товарищей. Никого не было, кто бы мог научить меня в этой очень непростой обстановке. Я решил действовать просто по совести, в зависимости от ситуации, ничего ни с кем не обсуждать и не откладывать решений и поведения до какой-то удобной обстановки. Жизнь должна была показать, научился ли я чему-нибудь из книг или я прожил двадцать два года даром, и, как король Карлос, ничего не сделал для бессмертья.

Ясно было одно: что мое сражение со следователем, с государством, отнюдь не окончилось моей победой, как я считал после отказа от показаний и двух месяцев одиночки во время следствия.

Оказывается, у молодого государства есть много старых средств борьбы с подобным: много ударов из-за спины, дискриминационных списков, неожиданных давлений, принципиального предательства.

Я еще только выходил в свое первое арестантское плавание — все у меня было еще впереди. Но — казалось мне — что эти трудности близки, я вот-вот их встречу, отражу или умру.

Я встретил эти трудности, отразил, не умер, — но меня ждала не свобода, а трудности еще большие, безграничные, пожалуй, натянутые до конца на Колыме, но и Колыма — конец ли это?

Терпение человека безгранично, безгранично его унижение. Самый главный вывод моей жизни — что нет границ унижению человека, испытанию человека, физическому и духовному.

Но это мне было дано узнать много после, а пока вагон наш двинулся по маршруту Москва — Кемь, как сообщил мне один из блатарей, побывавший уже в Соловках.

В Вологде наш поезд встал и простоял целых трое суток[4] на запасных путях близ вокзала, на тех самых путях, где несколько лет назад стоял вагон Кедрова, и я мальчишкой бегал смотреть на его расправы. В двадцати минутах ходьбы от вокзала жили мои родители, моя сестра Наташа — уж тут-то я мог бы бросить письмо, вызвать, известить.

Но я не сделал этого. Что-то удержало меня нанести лишний удар милой моей маме. И когда через трое суток поезд двинулся, наконец, я испытал истинное облегчение.

Блатари, следившие за маршрутом, зашептались, задвигались — поезд изменил направление, и уже не шел на Кемь, а завертывал на Ярославль, обратно в направлении Москвы.

Более опытные оценили ситуацию и угадали решение нас не посылать в Соловки. Мы не попадем в Кемь. А куда же? Кто-то из опытных сказал, что у СЛОНа, помимо I-го отделения — острова Соловки, II отделения — Кемь, третьего отделения — Ухта-Печора (Усть-Цильма) — есть еще четвертое отделение — на Вижаихе в Вишере, на Северном Урале, где идут лесозаготовки не хуже соловецких не первый год. Если нас завернут на Котлас, то мы как раз и попадем в Соликамск, а там пеший этап до Вижаихи — пять суток ходьбы.

Так и оказалось, и мне удалось пройти классическим пешим этапом — со всеми прелестями, выстрелами кон-воя — ложись-вставай-бежать — пять пересчетов, поверок.

Вскоре и конвою не было нужно скрывать от нас конечный пункт:

— Вот приедем, сдадим вас лагерному конвою, — тогда вы увидите, что вологодский конвой — это еще пустяки.

Я мало обратил внимания на эту случайную реплику. Она была очень грозной.

Психологический удар такого рода — не новинка в массовой психологии.

Всегда стараются усилить рубежи: армия — штаб при призыве. Тюрьма — воля. Тюрьма — лагерь. Все это не на принципе постепенности, а оглушить, ударить.

Кто устоит — тот устоит. Кому суждено упасть, тот упадет. Кому суждено умереть от удара — умрет.

Принимал нас конвой Вишерского лагеря — во главе с оперативником Шербаковым — рябым, гибким, огромным, для удобства в телогрейке, в сапогах. Как начальник конвоя Щербаков имел пистолет.

Вторым помощником Щербакова был Булгаков — один из героев гражданской войны, с вытекшим глазом, с широким через все лицо шрамом от белогвардейской шашки. Третьим был Егоров — конвоир в пенсне. Четвертым —какой-то татарин или нацмен, как звали татар в наши времена. Пятым в этот же этап был назначен мой знакомый Цвирко, и хотя ему оружия не дали — послали его на лошади готовить помещение для этапа передовым.

Было еще несколько человек, фамилий которых я никогда не узнал — исполнителей приказа Щербакова.

Дело облегчено было еще и тем, что в Соликамске оперативники задержали пятерых беглецов с Вижаихи.

Не то что оперативники их задержали. Сами чалдоны, местные жители, ловили беглецов. Это был известный дополнительный заработок местного крестьянства при расценках натурой, той же самой, что и в царское время —двадцать пять фунтов муки — вот цена, которая сводила жителей с ума, заставляла тратить дни и ночи на поимку.

Поимка беглецов представляла тут тройное счастье — и для крестьянина заработок хороший, и для конвоя — хоть орден за это тогда еще не давали, как в тридцать седьмом году, и для самих беглецов, поскольку оперативники редко водили живыми свои жертвы, — если ловили в тайге —стреляли и все.

В том лагере, куда мне надлежало уйти, во всех переводах с командировки на другую заключенных не партиями, а в одиночку или маленькими группами в два-три человека, арестанты заставляли начальство связывать себе руки, чтобы предупредить известную формулу: «Убит при нападении на конвой». Связывание рук при этапах не было издевательством и делалось всегда по просьбе самих заключенных, заставлявших даже в акт заносить такую подробность.

Это была самозащита бесправия. Вот к нашим и «подсоединили» пятерых беглецов, сидевших в подвале соликамской милиции. Этот подвал соликамской милиции был церковным подвалом, зарешеченным, сырым. Подвалов было несколько. В один из подвалов побольше затолкали и наш этап, затолкали туго-натуго.

Более опытный, шедший со мной в паре, в Вижаиху —блатарь Гусев, оценив ситуацию, быстро вышиб сапогом стекло подвала. Холодный воздух потянул сильно, но Гусев говорил, что воздух-то нас и спасет — в подвале не было вентиляции. Единственной вентиляцией была дверь с волчком. К волчку подползали один за другим, теряли сознание от жары — в ледяном подвале давно уже все разделись до белья и дышали, дышали. Время от времени конвоир той стороны двери тыкал в волчок штыком и кричал что-то — что нам не было слышно.

Были обмороки, несколько обмороков. Я пролежал эту ночь, спал немного, но все же спал тут же, среди блатарей.

Нашу группу, наш вагон ввели в подвал первыми, а потом вталкивали-вталкивали, пока не набили подвал целиком, так что место было только стоять.

На следующее утро начали выводить, но не по фамилии, а счетом, для поверки на улице, где уже на весь наш этап был подготовлен общий список.

Когда пар рассеялся, я прочел фразу, написанную углем на потолке подвала, фразу, которую не успел прочесть, входя. — «Товарищи! В этой могиле мы умирали трое суток, и все же не умерли! Крепитесь, товарищи!»

Приемка была кончена. Начальник конвоя Щербаков проверил все списки, все личные дела — соединялись два или три этапа, идущие на Вишеру — украинский, человек на пятьдесят, наш тоже человек на пятьдесят, и пять беглецов.

Опытный начальник конвоя встал на телегу, произнес речь: — «Шаг влево, шаг вправо», и можно было бы двигаться, но в украинской партии возникло какое-то движение, рев, пред светлые очи Щербакова, а у него действительно были светлые очи — бледно-бледно серая, волчья радужка.

Пожилой человек в домотканой одежде, в шапке, куртке и брюках что-то кричал.

Щербаков успокоил протестанта резким, коротким ударом наотмашь — полетели зубы, показалась кровь. Человек в тканине упал на снег — все что-то крича, протестуя.

— Что такое? — спросил я у Егорова, конвоира с <...> стоявшего у меня.

— Идти не хочет. Сани требует, — сказал Егоров.

Нас повели. Этап этот — сто километров — делится на пять частей. На пятые сутки приходят в управление.

В дороге всегда нанимают две избы — одна хорошая — для тех, кто почище, где есть пол деревянный, и попроще — просто сарай с соломой на земляном полу. Тут дело не в экономии. У лагеря есть деньги платить за любое помещение — и это для окрестных бюджетов заработок значительный.

Все это — НЭП, частная оплата своих транзиток. Лагерь тут еще не строил, целиком домов не покупал.

Тут важно создать разрыв между черной и белой костью, сохранить торгашей и наказать воров — таков нравственный минимум этого деления.

Каждый день деление на чистых и нечистых проводил сам Щербаков, показывавший жестом, где положено ночевать идущему мимо начальника конвоя арестанту.

Я это знал, угадывал, и понимал, что ничего в глазах моих Щербаков вычитать не может, попросил у одного из украинцев взять его чемодан — у Белых, такова фамилия моего случайного благодетеля.

Мне просто хотелось знать, что это за этап с Украины. На ночевку я попал в хорошую светлую избу и разговорился с участниками кубанского заговора — бывшим офицером Баташевым, князем Берзеншвили, казаком Беличенко и болгарином Васильевым. Все они были осуждены по пятьдесят восьмой статье.

Никаких троцкистов там не было, и знакомство со мной не доставило им радости. Они держались дружно, но, разумеется, не собирались вмешиваться в судьбу ни троцкиста, ни своего же соэтапника, хотя и не однодельца, карпатского сектанта Петра Зайца — человека в коричневой тканине, которого прибил Щербаков.

Кубанцы и сообщили мне его фамилию с недоброжелательностью и ненавистью. Белых, мой благодетель, сказал, что Заяц надоел всем в тюрьме своим криком «драконы», нежеланием стоять на поверках.

На следующее же утро этап был построен, как всегда, и, как всегда, раздались крики избиваемого Зайца. Я почувствовал, что пришло время как-то определить себя, как-то выразить свое отношение к этим событиям.

Я смело вышел вперед из рядов, протянул руку. Щербаков жестом разрешил мне говорить. Я сказал, что не верю, что советская власть заставляет бить арестантов в дороге, что протестую против поведения начальника конвоя.

Щербаков ничего не сказал. Я вернулся в строй и этап двинулся в путь. Зайца, главного героя, — где-то сзади тычками опрокинули в сани.

В очередную ночевку я уже не попал в комнату чистых, я ночевал в сарае на земле среди блатарей. Это был не первый и не последний сарай в моей жизни. Блатарям не понравилось мое поведение крайне — это было видно по недружелюбным взглядам, но я выбрал место потеплее, свернулся среди чужих, так и заснул спокойным сном человека, который выполнил свой, хоть и маленький, нравственный долг.

Долго ли я спал — не могу сказать. Фонарь «летучая мышь» светил мне прямо в лицо.

— Вот он, вот он! — кричали блатари вокруг.

— Выходи! — это командовал Щербаков с порога.

Я вышел.

— Выходи на крыльцо. Спустись во двор.

Я спустился.

— Раздевайся.

Я снял шинель.

— Догола!

Я разделся догола.

— Вставай в снег.

Я встал в снег.

— Держи его на мушке! — распорядился Щербаков, и мушка чалдона-конвоира <...>.

Щербаков ушел, размахивая револьвером, в избу, а я остался голым на снегу. Сколько я так стоял — пять, десять минут или час, не знаю. Через какое-то время Щербаков спустился с крыльца.

— Понял теперь?

— Понял.

— Скажи: понял, гражданин начальник конвоя!

— Понял, гражданин начальник конвоя.

— Одевайся!

Я оделся.

— Иди на место!

Я вошел в избу, добрался до своего места в соломе. Я не спал, конечно, но и особого волнения не испытывал. Я даже не простудился, даже насморка не получил.

Через двое суток наш этап перевели к воротам I-го отделения IV Вишерского отделения Соловецких лагерей особого назначения. Этап был выстроен у вахты и принимал этап комендант лагеря Нестеров.

— Жалоб нет?

— Нет, — говорил каждый.

— Нет, — сказал и я.

Через два года я встретился с Щербаковым в любопытной ситуации.

Я работал начальником УРО отделения, заключенным, конечно, а Щербаков, вольнонаемный оперативник, хотел получить место в нашем управлении. У него была большая семья, место было выгодное, но вот беда, что скажу я. Щербаков боялся, что я не забуду этой ночи и постараюсь свести счеты.

В конце концов он сделал просто и, на мой взгляд, достаточно прямо. Он пришел ко мне «мириться» с бутылкой водки. Это мне понравилось, и хоть водки не пью, но выпил глоток ради Щербакова — в этих делах требуемая форма имеет большое значение.

— Понимаешь, были беглецы, я тебя не знал. Не знал, что ты троцкист. — И объяснил свое положение.

— Можешь оформляться. Я ничего тебе плохого не сделаю.

Обрадованный Щербаков ушел. Мне же поработать с ним не пришлось, меня скоро освободили.

Примечания

- 1. Вероятно, Шаламов имеет в виду «Крутой маршрут» Е. Гинзбург. Косвенно его полемика касается и описания «столыпинского» вагона в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына (с этой книгой Шаламов в 1970 г. не мог быть знаком, но о замысле ее знал). Очевидно, Шаламов описывает другой тип вагонов. Следует заметить, что основным средством перевозки заключенных в 1920–1930-е годы были переоборудованные внутри товарные двухосные вагоны-теплушки (получившие нарицательное название «40 человек, 8 лошадей»), производство которых началось в России задолго до «переселенческих» («столыпинских») вагонов.

- 2. Полномочное представительство ОГПУ.

- 3. Персонаж пьесы Н. Погодина «Аристократы», не раз осмеянной Шаламовым за ее фальшь (см. «Очерки преступного мира»).

- 4. Важная подробность, обойденная в очерке «Вишера» (1961), включенном в «Вишерский антироман». В дальнейшем повторения эпизодов этого очерка также дополнены у автора новыми деталями.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.

Назад

Назад