Рука всевышнего

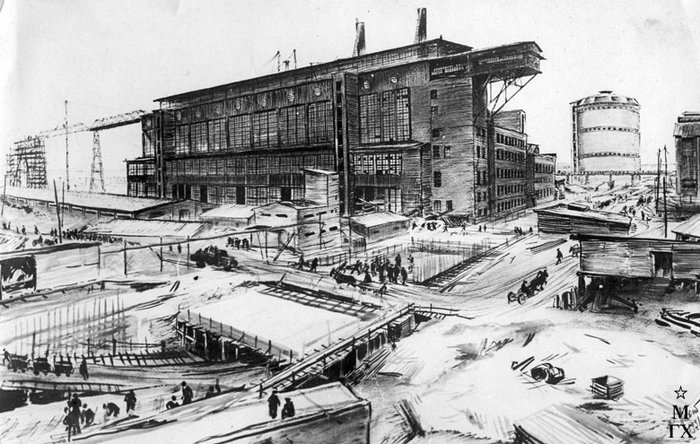

Я не переписывался с родными. Ушаковская рука[1] разорвала мои связи с друзьями — и после трех лет одиночества мне хотелось повидаться кое-с кем из моих старых друзей. Следы их можно было найти только в Москве. Отработав положенные пять с половиной месяцев, нужные для законного получения отпуска оплаченного, я, работая заведующим бюро экономики труда теплоэлектроцентрали Березниковского химкомбината (эксплуатация, а не строительство), обратился с заявлением к инженеру Капеллеру — директору ТЭЦ. Капеллер был инженер-вредитель, осужденный недавно по вредительскому процессу среди энергетиков в Кизеле.

В качестве «поощрительной меры» порядка трудового воспитания ему было разрешено работать на ответственной должности, подобно Леониду Константиновичу Рамзину. На каждом шагу встречались такие формы фантастического нашего быта.

Капеллер просмотрел заявление, тонко улыбаясь:

— А куда вы собираетесь в отпуск?

— В Москву.

— А вы знаете, что в Москве климат болотистый. Засасывает.

— Я вернусь через две недели.

— А кто остается вместо вас заведующим бюро экономики труда? Не вижу из вашего заявления.

— Никто.

Капеллер улыбнулся еще раз.

— Не хотите ли вы сказать, что ваша должность совершенно не нужна — ни производству, ни государству?

— Экономисты сами справятся две недели.

Капеллер подписал заявление. И я добрался до Москвы.

В Москве я увидел, что кое-какие мои товарищи вернулись из ссылок и тюрем, но не из лагерей <...>, и вернулись уже давно. Я повидался. Выяснилось, что на следствии они давали не то, что «откровенные показания» — существовала такая формула в царское время, но вовсе не отказывались подтверждать правду, изложенную губами следователя.

Я был поражен.

— Но ведь было условлено, что показаний не давать. Одно из главных требований «старших».

— Да ты, что, дурак, что ли, — отвечали мне мои товарищи. — Если следователь спрашивает, знаю ли я Иванова, как я скажу, что Иванова не знаю, если живу с ним в одном студенческом общежитии или даже в одной комнате.

Я не переставал удивляться.

— Когда же вы вернулись?

— Да в том же двадцать девятом году. Подали из тюрьмы или из ссылки заявление, телеграмму простую, что присоединяемся к заявлению Раковского или Смилги. Или Радека. И получили документы об освобождении.

— Это ты, не знаю почему не послал телеграммы.

— Да разве вы знаете, что такое концлагерь, какой там режим?

— Мы посылали туда тебе все новинки.

— Вот этого-то и не надо было делать, пока не узна-ли — что такое лагерь и что такое ссылка, хотя бы на примере Блюменфельда[2].

Большая часть моих университетских товарищей были в ссылке, а с оставшимися я не нашел общего языка. Не без удовольствия вернулся на Северный Урал, в Березники.

Перед отъездом в Москву я повидал Миллера в лагере, вернее не в лагере, а на улице около лагеря и предложил ему увезти письмо его родственникам в Москву. И привезти ответ. Какие ни разные мы были, я относился к нему с симпатией и полагая всю жизнь, что всякое физическое подтверждение моральных симпатий обязательно, предложил Миллеру сделать это.

Миллер уклонился от ответа, сначала отказался, но потом, очевидно, обсудив проблему в кругу своих тогдашних друзей, согласился и вызвал меня для вручения письма.

Друзьями этими у Миллера были покойный Федорович, не имевший звания профессора, но работавший в кадрах высшей школы на административных должностях — омерзительный ловчило, подхалим безмерный, уважавший только начальников и топтавший подчиненных. Никакого научного звания Федорович не имел, но «вращался» в научных кругах.

О нем очень удачно сказал профессор Сотонин, автор работ по экономике труда, заведующий кадрами и прочее:

— На Вишере три профессора. Александров ихтиолог, Пок <....>. Ну и четвертый — Федорович.

Пятым <другом Миллера> был Иноземцев — Иван Петрович Иноземцев, любитель выпить, а главное, закусить — инженер с Мотовилихи, очень хороший и добрый человек, которого следователи запутали легко, спровоцировав «откровенные показания».

Шестым — Новиков, транспортный инженер, изобретатель саморазгружающего поезда. В окончательной сдаче проекта появилась вторая подпись — Миллера, хотя Миллер — строитель, а не железнодорожник. Но Миллер в соавторство внес личную энергию — фонд немалый. Правда, жаль было смотреть на Миллера, на те надежды, которые он возлагал на этот поезд — что такое этот поезд перед прямоточным котлом Рамзина.

Видно было, что Миллер сильно сдал, поседел — собственный процесс, хоть его и не арестовывали, обошелся ему недешево.

На него и на начальника показывали все, ну, буквально все его помощники, его друзья, его сослуживцы. Но все обошлось, потому что я, сидя четыре месяца под следствием, уперся и не дал показаний ни против Миллера, ни против Стукова.

Все было в лагере прежним — строились новые бараки, Стуков стучал своей палкой в стекло конторы, Миллер уже с другими сотрудниками попивал свой крепкий миллеровский чай, так же острил, так же шутил.

Но надежда на быстрое освобождение, внушенная ему Стуковым, исчезла.

— Я передумал, Варлам Тихонович, прошу извинить. Вот мое письмо. Вот адрес на Солянке. Ващенко — моя тетка родная. У нее оставлен мой чемодан. Он не тяжелый, привезите его.

— Конечно.

— Вот Михаил Михайлович имеет просьбу к вам.

— Я прошу передать письмо моей жене, она живет около Немецкого рынка.

Мне были противны эти просьбы. Федоровича я почти не знал, а если и знал, то с отрицательной стороны. Но не имел силы отказать и взял письмо.

— И от меня, пожалуйста. Мы не хотим вас затруднять, — в адрес Михаила Михайловича. — Наши жены видаются...

Опять не имел сил отказаться.

Ващенко действительно жила на Солянке в огромном коммерческом доме, типичном для московского строительного бума десятых годов.

Я разыскал Ващенко. Старуха была перепугана появлением человека в военной шинели и не решилась дать сразу ответ. Я выслушал кое-что о Миллере — способный юноша, противная жена.

— О чемодане я вам скажу завтра вечером, придет с работы мой внучек Юрочка и мы все решим и дадим ответ.

Так и сделали. Внучек Юрочка оказался сорокалетним жизнерадостным инженером, сказал, что благодарит, что Павел Петрович благополучен, на письмо ответа решили не давать.

— А чемодан?

— Чемодан черт его знает где...

— Да чемодан Пашин — здесь, здесь, — кричала Ващенко, с палочкой. — Здесь, вот в этой куче.

Мы подошли к огромной куче в передней, куче до потолка — из чемоданов, стульев, кресел, старых, каких-то картин, занавесей... Куча превышала мой рост в два раза.

Я дернул за ближайший чемодан, разрыли кучу, но кроме облака пыли мы ничего рассмотреть не могли.

Облако улеглось, и Юрочка вместе с хромающей старушкой принялись за разборку.

Двери всех соседей по квартире были раскрыты — отовсюду сверкали возбужденные глаза. Москва оставалась Москвой.

Юрочка уже не пытался отлынивать и добровольно перебрал всю кучу. Чемодана не оказалось.

— Да здесь он, здесь, — кричала Ващенко и принялась перебирать еще раз. Чемодана не нашли.

— Ну не нашли, так не нашли. Вот вам ключ от чемодана. Павлу Петровичу нужен отрез на костюм, — он лежит в чемодане. Найдете — достаньте. Перед отъездом заеду к вам. Ваш телефон...

Через сутки позвонил Юрочка и сказал, что чемодан нашел, но не хочет затруднять меня просьбой приезжать за костюмом, а привезет на вокзал сам. Когда мой поезд? Поезд мой уходил <...> Но это не смутило Юрочку, он приехал, нашел меня в вагоне и вручил щегольской фибровый миллеровский чемодан.

— Я думаю, — сказал Юрочка, — вам не будет трудно вручить этот чемодан Павлу Петровичу.

<В пути желающих овладеть> таким дорогим классическим предметом железнодорожных воров, умеющих «отвернуть угол» — было много. Но я решил терпеть роль благодетеля до конца. Я положил чемодан под голову, а свои вещи на третью полку. Своих вещей, как вы понимаете сами, у меня не было ничего, кроме тех, что можно съесть.

Беседы с Ващенко, с Юрочкой в общем-то были мной предвидены.

Гораздо неприятней оказался визит к жене Федоровича. Это была раскормленная красивая молодая баба, с маникюром и в каком-то явно скромном недорогом аметистовом ожерелье с бриллиантовым крестиком на груди.

Большая квартира профессора Федоровича не подверглась ни конфискации, ни уплотнению.

— Как видите, сражаемся, — сказала жена профессора. — Передайте Михаилу Михайловичу, <...> что вы сами видели, что наша квартира цела. Пойдемте, я покажу вам все комнаты.

Комнаты были завалены мягкой мебелью, затянутой новеньким атласом.

— Видите: все, все цело. А каких мне это стоило трудов. Вот это, знакомьтесь — жена Анатолия Павловича Долгова.

Не менее раскормленная красавица протянула мне пухлую ручку. Мы сели в гостиной.

— Редерер. Лучшее, что я могла достать.

— Спасибо, я не пью. Ничего, кроме минеральной воды.

— Ну, что за чепуха? За здоровье Михаила Михайловича не хотите выпить, за здоровье Анатолия Павловича?

— Нет, не хочу.

— Ну, хоть чокнитесь с нами.

Я чокнулся.

— Вот письмо для Михаила Михайловича. Очень вам благодарны. И еще брюки. Он любит брюки галифе. Это его любимые синие галифе.

Я взял брюки.

— У меня нет брюк галифе, — защебетала жена Долго-ва, — мы женаты так недавно. Меня <предупредили> только вчера. Но я хочу мужу передать что-нибудь вкусненькое, — вот тут пять баночек крабов, любимых крабов.

Я взял крабов.

Это уже была тяжесть солидная, да и притом магазинные покупки, далеко уступающие семейным синим галифе. Не захотел плюнуть этим дамам в жирные рожи и взял их посылки и письма.

К несчастью, в поезде, пока я стерег миллеровский чемодан, чья-то опытная рука увела сумку с пятью банками крабов и банкой бычка в томате — самыми моими любимыми консервами в студенческие времена. Я не очень жалел и бычков, и крабов.....

Поездные колеса стучали, приближался Урал, Свердловск, линия на Соликамск. Уже замелькали в вагонах пробегающие оперативники лагерные, ловцы беглецов. Эшелоны с заключенными с тюремными решетками стояли на всех путях. Эшелоны с переселенцами, без тюремных решеток, с женщинами и детьми — стояли на всех путях, размахивая развешанным выстиранным бельем, как флагом или парусами, на которых уплывала в будущее наша земля.

Движение тех и других эшелонов было ночное.

На третьи сутки я слез на станции Усольская и пошел в гостиницу, где жил вместе с инженером Левиным — переводчиком с немецкого языка. Об этом Левине рассказано мной в очерке «Покер»[3].

Место мое в общежитии не заняли.

Миллер жил тогда с разрешения начальства вне зоны — в обыкновенных жилых домах Чуртана, где когда-то был лагерь, — вернее, арестанты обогревали, обживали холодными зимами каменные корпуса, и где я сам жил несколько месяцев.

Я вручил Федоровичу брюки, письмо. Вручил Долгову письмо. Долгов прочел письмо и заметно загрустил.

— Что, вести плохие?

— Нет, вести хорошие. А крабы-то где?

— Я не сказал — в дороге украли.

— Ну, хоть бы одну баночку привезли. Это вещь дорогая, редкая.

— Это вы у воров спросите. Я обещаю вам вернуть стоимость.

— Да разве в этом дело. Крабы вещь дорогая, редкая. Где же возьмете крабов в Усольи. Я не видал тут что-то...

Сквозь зубы Долгов проскрежетал что-то вроде благодарности, шагнул через порог и ушел из моей жизни навсегда. Как и «четвертый» — профессор Федорович.

Мы остались вдвоем с Миллером.

— Вот вы сначала посмотрите, — бегал по комнате Миллер. — Как я любил одеваться, каков был мой вкус.

Миллер поставил чемодан на стол, движением фокусника повернул ключ, открыл крышку.

Туча белой моли, смешанной с пылью, похожа была на взрыв атомной бомбы. Грибообразное молевое облако еле улеглось.

— Эти бляди забыли нафталин положить — я тысячу раз писал.

Я тотчас понял, почему Юрочка захотел мне вручить для личной передачи Миллеру именно закрытый чемодан. Юрочка, очевидно, отпирал чемодан и убедившись в катастрофе, предпочел другое, правильное решение. Я простил Юрочке его навязчивость.

Миллер был неутешен. Даже чайную чифирку не пришлось в тот вечер попить.

Еще я виделся с Павлом Петровичем один раз перед отъездом в Москву навсегда. Я уехал с комбината без расчета, через две недели после возвращения из Москвы и при прощании Миллер сказал мне фразу, более откровенную, чем все беседы, которые когда-либо между нами были.

Осторожность, хитрость, неоткровенность были лозунгом для Павла Петровича. Но последняя фраза его была такая:

— Желаю вам всякого добра. Пожили на маленькой командировке, поживете на большой.

Это я знал и без Миллера.

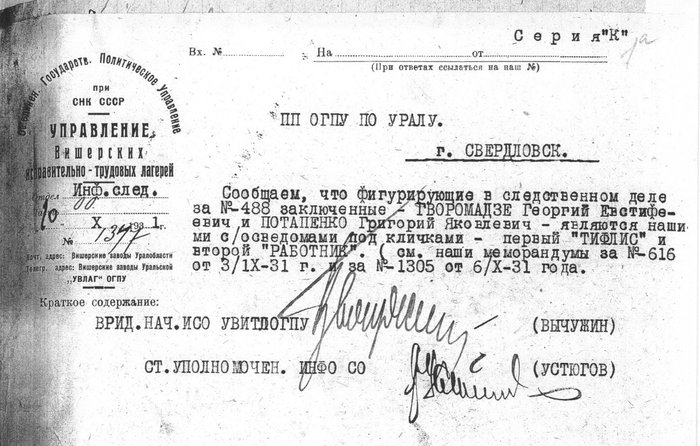

Через неделю после возвращения из Москвы я был вызван в райотдел ОГПУ, возглавляемый тогда латышом Озолсом. Но вызван был не к Озолсу, а к заведующему экономическим отделом Атаманову. После анкетных вопросов, <...> Атаманов попросил меня только оказать помощь строительству лагеря и органам в их работе[4]. Помощь должна была заключаться в регулярной информации и прочее.

— Записки ваши, — думая о чем-то своем, быстро говорил Артамонов, — будете подписывать псевдонимом. Выберите себе псевдоним по вкусу.

— Например, «Пчела» или «Звезда»? — спросил я, вспомнив науку Пекарского.

— Вот, вот. Да что вы улыбаетесь? В нашей власти из бывшего заключенного сделать снова настоящего. Это проще простого. Вам, как бывшему, некуда податься.

Я молчал.

— Хорошо. Даю вам неделю на размышление. И подпишите это. Вот по той форме.

— О невыезде?

— Не о невыезде, а о неразглашении государственной тайны — статья девяносто седьмая уголовного кодекса.

Я дал подписку о неразглашении, и Атаманов подписал пропуск, с которым я пришел.

Надо было уезжать. Даже без расчета.

На строительстве была большая текучесть — три тысячи человек принимали, две с половиной увольняли.

Железнодорожные кассы не продавали билетов в направлении Москвы без визы управделами Березникхимстроя — надежного товарища Постникова.

Можно было только лесом отойти километров тридцать до ближайшей станции и там купить билет на запад. Но лес кишел нашей лагерной оперативкой. Да сами ближние станции предупреждали. Можно было попытаться плыть водой, но Кама еще не вскрылась. Обратиться к управделами, выпросить визу? Я не мастер уговаривать кого-либо в таких ситуациях.

Я подал заявление об увольнении и получил отказ. Заявление мое на этот раз подписал не Капеллер, а его заместитель по производственным совещаниям — такую должность давали общественникам, выдвигаемым на руководящую работу по общественной линии.

Рачев был малограмотный человек, но хороший.

Еще до отъезда в Москву, когда я работал «завбэт» (заведующим бюро экономики труда), Рачев передал мне для исполнения одну бумагу, которую потом я долго хранил у себя. Бумага эта — заявление кочегаров о перерасчете за их работу и о наших выплатах. Рачев ссорился с кочегарами давно, и еще до заявления имел понятие об их претензиях, но желая своему мнению придать определенную юридическую форму, он выразил свое желание так: «Тов. Шаламову. Прошу разобраться и по возможности отказать». Вот этот Рачев отказал и мне.

Еще до первого отъезда в Москву начальник прислал мне воз овощей — это было знатным подарком, — все овощи давно исчезли из меню не только рабочих, но и столовых ИТР. Специальное снабжение инженерно-технических работников ничего не спасало.

Кошуков все приставал ко мне, что он может для меня.

Я пошутил: — Вот бы картошки своей...

Той же ночью лагерные воры привезли в наше общежитие пять мешков овощей. Я не хотел брать, но наша уборщица тетя Нюша закричала, затопала: — Переносите овощи! — и заперла их куда-то в чулан.

Вот эта история с овощами и заставила меня принять правильное решение. Я подумал так, что начальники — Стуков и Озолс — бывают в гостях, пусть Стуков попросит Озолса, чтобы подчиненный Озолса Атаманов не трогал меня. Такие обещания дело надежное.

Я пришел в кабинет Стукова, он принимал каждый день. Он был очень, просто чрезвычайно доволен, что мне что-то надо и он может как-то помочь.

Я начал не с конца, как я обычно делал, а стал рассказывать свою историю с начала. Стуков прервал меня:

— Так ты что, уехать что ли не можешь?

— Ну, да... — сказал я, хотя это была середина рассказа.

— Хорошо! Сиди здесь у меня. — Стуков позвонил. Возник курьер.

— Коменданта!

Возник комендант Юрий Строгович, из вольнонаемных.

— У нас есть диспетчеры на Усолье по железной дороге?

— Есть, — сказал Строгович.

— Кто?

— Алексеев и Медоваров.

— Кто дежурит??

— Алексеев.

— Кто дома — Медоваров? Медоварова сюда.

Возник Медоваров, явно разбуженный внезапно и не соображавший, зачем он в кабинете начальника.

— Ты дежурный вечером сегодня?

— Я, гражданин начальник.

— Сколько стоит билет до Москвы?

— Двадцать пять рублей шестнадцать копеек, гражданин начальник.

— Когда прямой поезд на Москву?

— Сегодня в восемь вечера, гражданин начальник.

— У тебя есть деньги, Шаламов, на билет?

— Да. Вот двадцать пять рублей.

— Вот тебе деньги на билет, — сказал начальник, вкладывая в пальцы диспетчера ассигнации, — возьмешь билет в кассе и без пяти минут восемь вручишь вот ему на перроне перед поездом! Понял?

— Понял, гражданин начальник.

— Смотри, чтобы место было не боковое. Можешь идти.

Диспетчер ушел.

— Это все твои просьбы?

— Все, Михаил Васильевич.

Мы пожали друг другу руки.

Я бросился в общежитие, сложил чемодан, а когда настал час, простился с соседом-покеристом и тетей Нюшей, которой сдал одеяло и простыню и подарил все овощи, которые у меня хранились.

Диспетчер вынес мне билет и плацкарту. Место оказалось не боковое. Я сел в вагон и поехал в Москву. Помахал рукой знакомым оперативникам, проверяющим вагоны.

Второй раз мне было проще возвращаться. Место, где работать, где жить было подготовлено в прошлый мой приезд.

Все это время сразу после первого срока заключения я испытывал необычайный душевный подъем.

Единоборство с жизнью окончилось в мою пользу. Я чувствовал себя крепко стоящим на всех четырех лапах.

Я выдержал испытание тем поступком, когда вышел из рядов этапа, защищая сектанта, которого били, и меня поставили на лед голого — удар был тяжелый, но не сломал меня. Не имея никакого наставника и примера, очутившись в одиночестве потом, я не поступил неправильно и не соблазнился дешевым соблазном.

Самой крупной моей победой было следствие четырехмесячное в лагере «по делу начальника III отделения Стукова», которому клеили вредительство.

Я нашел в себе силы и физически, и морально отмести все обвинения в беспрерывном допросе.

И когда в забитой людьми пересылке на транзитке на Вишере, после того как дело кончилось и все были освобождены — то есть, не освобождены, а выпущены в лагерь — обвинение не было доказано, — четыре месяца в карцере на ледяном полу.

И Миллер, и <...> показывали все, все. И Осипенко, бывший секретарь Распутина, на моих глазах обнимал сапоги у следователя Жигалова — «не погубите, гражданин начальник», когда и Осипенко, и Павловский, руководители работ на строительстве, и заключенный Шор, заведующий мастерской, где шили одежду партийному начальству в Березниках — все показывали, что просило следствие, — и вдруг осечка на моих показаниях.

Я отрицал преступление начисто — слепили обвинение из показаний сексотов, а все — и Осипенко, и Павловский, и Шор — были осведомителями, подписывались псевдонимами «Пчела» и «Звезда».

Уполномоченный Пекарский из заключенных оставил передо мной во время допроса целую пачку документов. И ушел на целый час. Естественно, я просмотрел эти документы. Это были все показания на Миллера и Стукова. И на меня тоже. Но у меня не было <ничего, даже> личного обогащения — пропуск в хорошую столовую вряд ли имеет уголовный аргумент.

Вот на пересылке, когда дело кончилось ничем, из-под нар неожиданно вылез лысоватый уполномоченный Пекарский, который тоже был привлечен по этому делу за недостаточную бдительность — грязный, заросший бородой Пекарский возник передо мной, когда я сел на край нар, чтобы немного очухаться от следствия и привыкнуть к шуму жизни, — я узнал Пекарского, утратившего свое былое щегольство.

— Здравствуйте, — сказал я Пекарскому, — жму вашу руку с удовольствием.

— А я вашу — с уважением, — сказал Пекарский раздельно и торжественно.

Это — тоже одно из лучших моих воспоминаний, как я расставался со Стуковым. Стуков был много выше Миллера по своему внутреннему содержанию.

Примечания

- 1. Ушаков — оперуполномоченный, затем начальник следственной части Вишерских лагерей. См. главу «Ушаков» основной части «Вишерского антиромана».

- 2. Единственный из оппозиционеров, который вместе с Шаламовым оказался в Вишерском лагере. См. главу «М.А. Блюменфельд» основной части.

- 3. См. заключительную главу. Характерно, что сам Шаламов иногда называет свои рассказы-новеллы очерками.

- 4. Если описанные выше эпизоды (например, с пальто Миллера) в сжатом виде входят в основной текст «Вишерского антиромана», то данный эпизод из биографии Шаламова — о попытке его вербовки в осведомители — становится известным впервые. В связи с этим, а также в связи с новыми подробностями о причинах срочного выезда Шаламова из Березников глава «Рука всевышнего» приобретает особую биографическую и историческую ценность.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.

Назад

Назад