Шахматы в жизни Шаламова

Кажется, всё должно сближать Шаламова и Солженицына — и лагерная судьба, и непримиримость к тотальному насилию. Действительно, их отношения поначалу складывались хорошо. В письме А. Солженицына к В. Шаламову от 21 марта 1964 года есть строки: «…И я твердо верю, что мы доживем до дня, когда «Колымская тетрадь» и «Колымские рассказы» также будут напечатаны. Я твердо в это верю, и тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов». Но вскоре между ними возникли сложности, закончившиеся открытым конфликтом, что может быть предметом специального исследования литературоведов. Творчество В. Шаламова гораздо мрачнее всего написанного Солженицыным. Александр Твардовский нашел его «Колымские рассказы» слишком кошмарными и без всякой цензуры сам отказался их печатать[1]. Если Солженицын описывал первый круг ада, то Шаламов — последний, что будет пострашнее девятого круга, предусмотренного для грешников в «Божественной комедии» Данте. Шаламова называют Данте ХХ века, но, читая его «Колымские рассказы», вспоминаешь ироничный афоризм Станислава Ежи Леца: «Не восхищайтесь Данте. По части ада был он дилетантом». Солженицын говорил, что опыт тюрьмы человека закаляет и очень ценен сам по себе и во многом благодаря ГУЛАГу он стал писателем. Шаламов, напротив, считал, что опыт тюрьмы в нормальной человеческой жизни непригоден. Легко заметить, что Солженицын воевал с советской властью, а Шаламов — со злом. Солженицын — абсолютный антисоветчик, в «Архипелаге ГУЛАГ» он провозглашает: «Все началось с залпа “Авроры”… Сталин шагал в указанную ленинскую стопу…». Шаламов многократно говорил о том, что у России в 20-е годы, до наступления сталинизма, был исторический шанс осуществить, как он писал, «действительное обновление жизни», а в «Вишера. Антироман» высказался на этот счет определенно: «Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же». Солженицын писал: «Несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама остается налет сочувственника революции и 20-х годов. Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддержал оппозицию Троцкого — видимо, не забыта и 18-ю годами лагерей» («Новый мир», 1999, № 4, с.166–168).

Бывший комсомолец Солженицын не скрывал, что верит в бога, а сын священника Шаламов был убежденным атеистом («Я не религиозен. Не дано. Это как музыкальный слух: либо есть, либо нет»). Александр Исаевич считал себя «широким интернационалистом», но из его работы «Двести лет вместе» о русско-еврейских отношениях видно, что его волновал вопрос о хороших и не очень народах. По Шаламову, антисемитизм — это преступление. И в жизни, и в творчестве он был абсолютно чужд так называемой «национальной озабоченности».

Математик Солженицын к играм, способствующим развитию мыслительной комбинаторики, относился неуважительно. Примеры этого находим в его произведениях. В «Раковом корпусе» присутствует бывший лагерный охранник, туповатый солдат Ахмаджан, «не развитый выше игры в домино». Двое из надзирателей в «Одном дне Ивана Денисовича» — любители шашек.

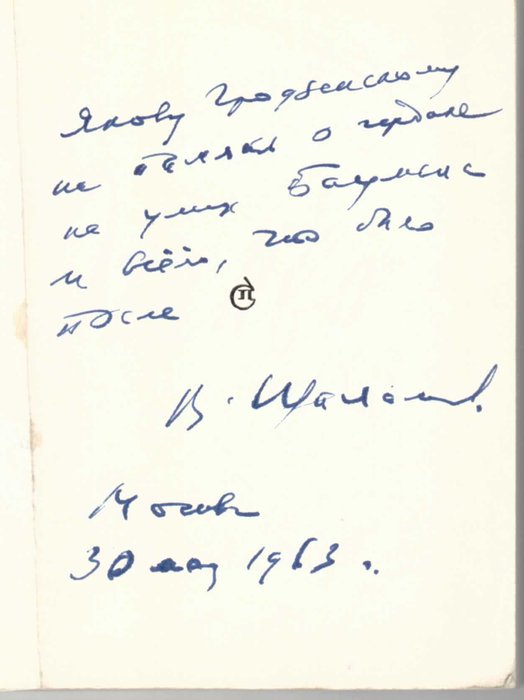

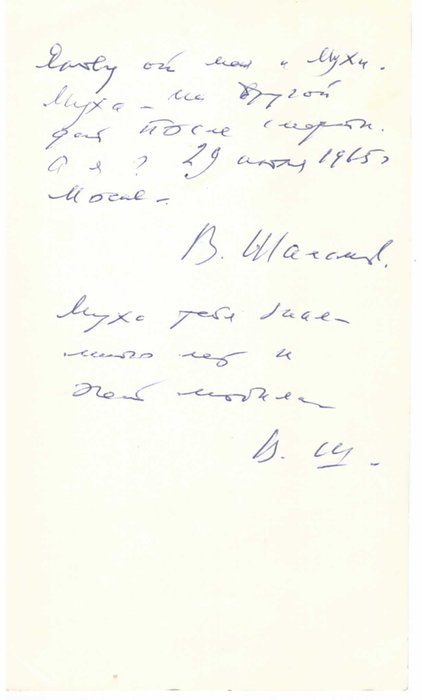

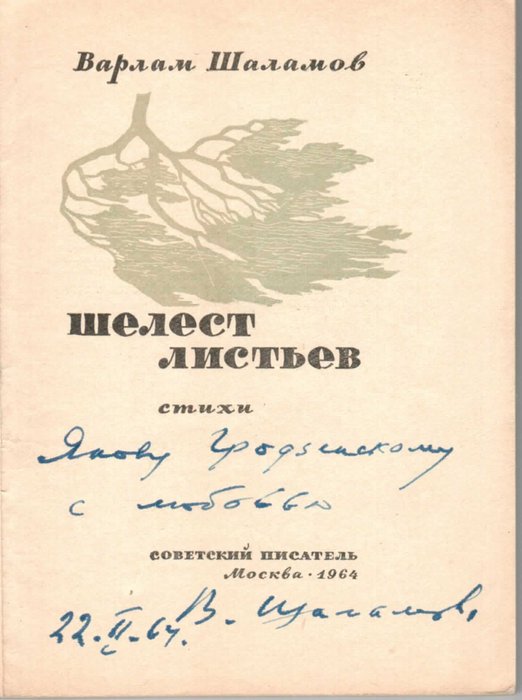

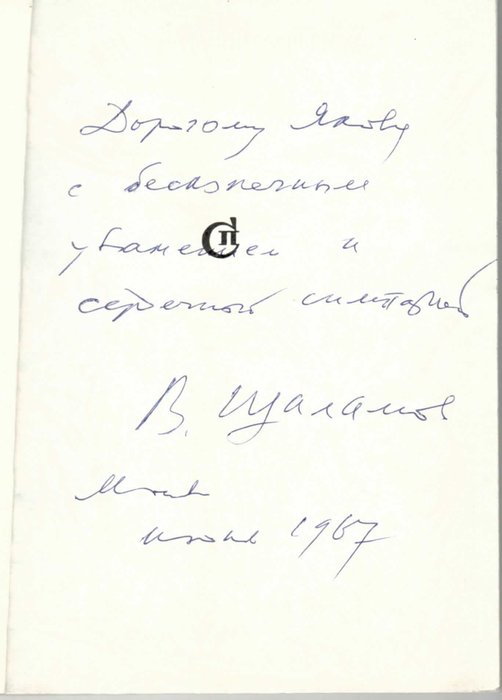

Хотя Солженицын не раз сравнивал себя с шахматистом, который ведет поединок с чрезвычайно сильным и опасным противником («коммунистическим режимом») на той «великой шахматной доске», которую, по выражению З. Бжезиньского, представляет глобальная международная политика, но сам с пренебрежением относился к шахматам и в годы нашего тесного знакомства поругивал меня за занятия ими. На предложение сыграть партию в шахматы Солженицын как-то ответил: «Я играл в них только в тюрьме, и то, когда не было интересных людей». Как относился филолог Шаламов к домино и шашкам, не знаю, но шахматы любил, а в творчестве своем не сказал о них ни одного дурного слова. Мое первое воспоминание о Варламе Шаламове относится к 1963 году. Отец получил письмо: из обычного конверта выпала миниатюрная книжечка, которой в конверте было просторно. Это «Огниво» — первый сборник стихов автора «Колымских рассказов», на титульном листе — дарственная надпись: «Якову Гродзенскому на память о чердаке на улице Баумана и всём, что было после. В. Шаламов». Варлам Тихонович был другом юности моего отца, вместе с ним одно время учился в Московском университете на юрфаке (тогда он назывался «факультет советского права»). Упомянутый чердак был «студенческим общежитием», располагавшимся в одном из домов на Старо-Басманной улице, рядом с садом Баумана. О моем отце Шаламов оставил довольно обширные воспоминания, из которых следует, что писатель считал его — с юности и до конца дней — своим лучшим другом. Шаламов называет его «Праведником особого рода». Зная суровость Шаламова, его требовательность к себе и другим, такое признание дорогого стоит. Жизненные дороги отца и Шаламова разошлись в студенческие годы. Варлам Шаламов стал жертвой первой череды массовых арестов. В 1928 г. он был исключен из МГУ «за сокрытие социального происхождения» поскольку, будучи сыном священника, написал в анкете, что его отец — инвалид. Но и слепой священник оставался «социально опасным элементом», а его сын не имел права на высшее образование.

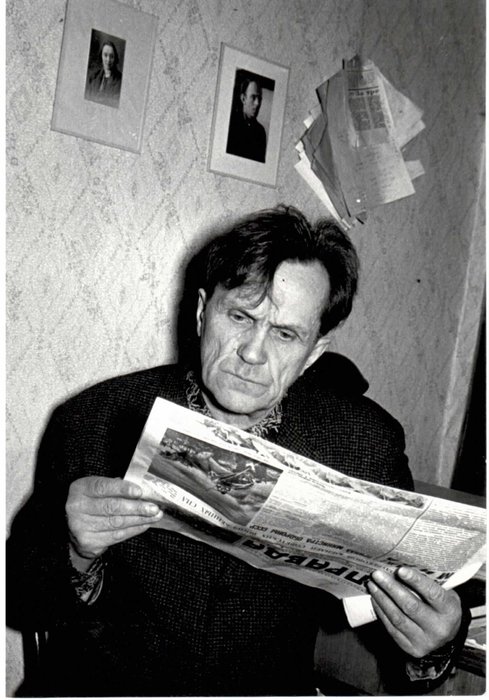

13 апреля 1929 года В. Шаламов впервые вошел в тюремные ворота. Ровно через шесть лет, день в день, первый раз «взяли» моего отца. Обоим вменялась в вину «КРТД» — контрреволюционная троцкистская деятельность. Думаю, что Варлам Шаламов и Яков Гродзенский не были убежденными троцкистами, хотя и входили в антисталинскую оппозицию. Сталин же всех несогласных и неугодных называл троцкистами. Варлам Тихонович получил свой первый срок за попытку распространения так называемого «Завещания Ленина» («Письма к съезду»), по наивности не понимая, что Колыма — это и есть завещание Ленина[2]. Отец вернулся в середине пятидесятых, после двадцати лет тюрем, «истребительно-трудовых» лагерей (Воркутлаг), «вечной» ссылки (Кенгир-Рудник). Первое время после возвращения в Москву он любил ходить по центральным улицам и говорил, что стоит ему пройти всю «Тверскую» (название «улица Горького» он не употреблял), и он обязательно встретит кого-нибудь из старых знакомых. Однажды, прогуливаясь «по Тверской», отец увидел мужчину с острым, пронзительным взглядом, который шел слегка покачиваясь. В лице странного пешехода было что-то «разбойничье», заставлявшее некоторых прохожих боязливо озираться. Не без труда отец узнал в нем приятеля давно прошедших студенческих лет Варлама Шаламова. Он вернулся в Москву, пережив Колыму, символизирующую для любого ветерана-зэка предел человеческих страданий. (Покачивание при ходьбе — это следствие побоев, нарушивших вестибулярный аппарат, а также слух). Писатель Олег Волков, много повидавший на Соловках, свидетельствует: «Перед тем, что перенес колымчанин Шаламов за проведенные на Колыме семнадцать лет (выделено О.Волковым — С.Г.), меркнут испытания сонма зэков на прочих островах Архипелага…». А в «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына читаем: «Лагерный быт Шаламова был горше и дольше моего и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения, к которому тянул нас весь лагерный быт». Шаламов вспоминал, что при переходе из одного лагерного сектора в другой заключенные требовали связать им руки за спиной и настаивали, чтобы это условие было специально оговорено в правилах внутреннего распорядка. «Это было единственное средство самозащиты заключенных против лаконичной формулы “убит при попытке к бегству”». (Р. Конквест. Большой террор, Рига, Ракстниекс, 1991). В отличие от Солженицына, черпавшего материал о 20-х и 30-х годах из опубликованных источников, Шаламов все испытал на собственной шкуре. В «Колымских рассказах» он писал, что заглянул в бездну бесчеловечности — побывал на дне, откуда сумел доставить миру «геологическую тайну» пышного и пафосного фасада советской империи, фундаментом которого оказалась колымская мерзлота. Вот его строки из стихотворения «Раковина»:

Я вроде тех окаменелостей,

Что появляются случайно,

Чтобы оставить миру в целости

Геологическую тайну.

Отец рассказывал, что в ответ на его восторженный отзыв о только что вышедшей повести «Один день Ивана Денисовича» Шаламов сдержанно оценил Солженицына, охарактеризовав его как «очередного лакировщика». У моего отца установились с Шаламовым дружеские отношения. Сохранились десятки писем, открыток и телеграмм Шаламова. (Были и такие: «Яков, Христом Богом молю, приезжай скорей!»).

Отец приложил усилия к тому, чтобы выхлопотать Шаламову пособие, и очень радовался, когда бывший зэк стал получать пенсию 72 рубля (вместе прежних 42-х) с учетом стажа тяжелых и вредных работ на Колыме. Кошек Шаламов любил гораздо больше, чем собак. «Кошка — гордое, красивое животное. Намного лучше собаки, имеющей человеческие недостатки и готовой подхалимисто вставать на задние лапы перед хозяином», — говорил он как-то отцу. Рядом с Варламом Тихоновичем, когда он работал, была черная кошка по кличке Муха, которую он любил не меньше, чем шахматный король Александр Алехин своего кота Чесса. Чья-то злая рука погубила Муху. «Людям далеко до кошек», — сказал Шаламов, а моему отцу прислал фотографию, на которой он держит мертвое тело своей любимицы с надписью: «Якову от меня и Мухи. Муха — на другой день после смерти, а я? 29 марта 1965 г. Москва. В. Шаламов». И приписка: «Муха тебя знала много лет и очень любила. В.Ш.». «Летописец Колымы» был страстным любителем футбола, что сближало его с моим отцом, в юности знаменитым на всю округу вратарем мальчишеской команды. Шаламов часто ходил на стадион «Динамо», но болел за «Спартак». Думаю, симпатия к этому клубу отражала неприязнь к ведомствам, которые представляли соперники «Спартака» — «Динамо» и ЦДСА. Узнав, что по телевизору ожидается трансляция футбольного матча, Варлам Тихонович оживлялся и радостно потирал руки: «Сейчас футбольчик посмотрим». Это не вызывало энтузиазма у домашних, ведь предстояли полтора часа громогласных выкриков и прыжков, небезопасных для мебели, которые всегда сопровождали просмотр «футбольчика». Бывало, что после поражения любимой команды Варлам Тихонович по-болельщицки азартно обсуждал неудачу. Как-то в разговоре на эту тему он упомянул известного тренера, которого считал главным виновником проигрыша сборной СССР, ругал его на лексике Колымы за то, что тот поставил в ворота эту «курву позорную». Шаламов всегда болел за спортсменов СССР. По поводу зимней Олимпиады 1976 г. он записывает в дневнике: «Замечательная Белая Олимпиада! Не было нападений террористов — мюнхенские убийства, ни случайных людей. Что для меня лично было всего дороже? Женская золотая эстафета с результатом — СССР — Финляндия — ГДР, где золото было создано из ничего, даже не из нуля, а из минус четырех секунд, проиграла Балдычева на общем старте, ее столкнули, она упала. Второй этап Зоя Амосова, Г. Кулакова, Сметанина».

Порой в высказываниях моего отца о Шаламове проскальзывала мысль об интересе Варлама Тихоновича к шахматам. Кстати, первый адрес Шаламова после возвращения в Москву из ссылки в октябре 1956 г. — Гоголевский бульвар, дом 25 — напротив только что открывшегося Центрального шахматного клуба СССР. В записных книжках Шаламова находим рассуждения о шахматах: «Таль — не Алехин. Успехи Таля — успехи скорее психологического, чем шахматного порядка». В главе воспоминаний «Двадцатые годы» читаем в изложении Шаламова фрагмент шахматной истории: «Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи, победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы — пешки и хода вперед, внезапно бросил шахматы, отказался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой Вильгельм Стейниц. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел». (Из записных книжек). Шахматный мотив иной раз всплывает и в его рассказах. По признанию В. Шаламова, «все мои рассказы прокричаны», каждый — «это абсолютная достоверность. Это достоверность документа». В другом месте о своих рассказах он говорит: «Рассказы мои насквозь документальны, но, мне кажется, в них вмещается столько событий самого драматического и трагического рода, чего не выдержит ни один документ».

В «Бутырской тюрьме» (1937 год) говорится: «Кормили в Бутырках отлично. “Просто, но убедительно”, по терминологии шахматных комментаторов». В 60-е годы написан рассказ «Шахматы и стихи» о событиях в Вишерском лагере в 1929 году. Сюжет — жена большого лагерного начальника была любительницей шахмат. Чтобы не портить отношения с начальством, двое лучших игроков среди заключенных ей регулярно проигрывали. И тут автор, считавшийся третьим по силе шахматистом, решил с ней сразиться. Выяснилось, что жена начальника, которая до этого «играла почти как Вера Менчик», игрок слабый, и Шаламов выиграл несколько партий кряду. Зэки испугались — начальство нельзя обыгрывать. Характерна мораль автора: «Я ведь в шахматы играю. Шахматисты подхалимов не любят».

Драматичен сюжет рассказа «Шахматы Доктора Кузьменко» из шестой, заключительной книги «Колымских рассказов», названной Шаламовым «новой прозой». Хирург Кузьменко и рассказчик, оба бывшие з/к, собираются играть в шахматы, используя уникальный набор — шахматы, вылепленные в тюрьме скульптором Кулагиным из жеванного хлеба и изображающие персонажей Смутного времени. Не хватает двух фигур — черного ферзя и белой ладьи. Дело в том, что, дойдя до голодной деменции (слабоумия), скульптор начал есть свое произведение, но умер, успев проглотить лишь ладью и откусить голову у ферзя. В конце рассказа слова хирурга Кузьменко нарушают гармоничность беседы:

— «Я не велел доставать ладью из желудка, во время вскрытия это можно было сделать. И голову ферзя также… Поэтому эта игра без двух фигур. Ваш ход, маэстро.

— Нет, — сказал я. — Мне что-то расхотелось…».

Хотя рассказчик знает немало подобных историй в лагере, он теряет желание играть в шахматы с доктором Кузьменко, который не совершил святотатства, не распорядился вырвать из тела Кулагина шахматные фигуры, выдержавшие в лагерях «все — и дезинфекцию, и блатарскую жадность». Но уже одно то, что он думал о такой возможности, не дает рассказчику играть с ним партию. Интерес Шаламова к шахматам был подлинным. В лагере Варлам Тихонович участвовал в турнирах. Колымчанин Иван Иванович Павлов в своих воспоминаниях отметил такой эпизод: «С Варламом Тихоновичем я как-то встретился и за шахматной доской, когда в лагере организовали шахматный турнир». Он рассказывал о выигрыше шахматного турнира в лагере, но приз был вручен не ему, а другому, более «благонадежному» зэку. Позднее этому эпизоду посвящен абзац в рассказе «Русалка»: «Я выиграл шахматный турнир — первое место занял, получил приз — шахматы, которые хранятся у меня до сих пор, уничтожена, сожжена была только наклейка, хотя для меня эти шахматы без наклейки — и приз и не приз. Но разум жены стер с шахмат эту улику». Мои личные воспоминания о Шаламове-шахматисте очень скудны. Да и виделся я с ним всего несколько раз. Обычно отец сам навещал Шаламова, у нас Варлам Тихонович появлялся изредка. Тема шахмат в разговоре не развивалась, поскольку моего увлечения этим делом отец не одобрял.

Как-то в дверях я столкнулся с выходившими отцом и Шаламовым. Варлам Тихонович поздоровался со мной, а отец спросил:

— Варлам говорит, что видел какую-то твою статью о шахматах. Что это за графомания?

Лицо родителя выражало изумление и иронию, поскольку в мои шахматно-журналистские дела он не был посвящен и, видимо, полагал, что сын не способен написать что-либо более содержательное, чем заявление в профком. Я притворно-вопросительно посмотрел на Шаламова, а тот глухо произнес:

— В газете «Шахматная Москва». Мне понравился заголовок «Шахматные Андерсены». Еще видел вашу заметку по композиции в «64».

— Вы читаете эти газеты? — осведомился я.

— Регулярно просматриваю «Футбол» и «64».

Я в то время испытывал больший интерес не к шахматной композиции, а к заочной игре. Варлам Тихонович спросил меня об игре по почте. Я начал рассказывать о сути заочных шахмат. Шаламов слушал с интересом, а в ответ на ироничные реплики отца по поводу игры по переписке брал мою сторону («Яшка, ты ничего в этом не понимаешь. Сережа, рассказывайте, мне интересно»). Не так давно в его опубликованных дневниках я прочитал такие строки: «Я могу вести только турнир по переписке. Я сохранил разум, но возможности использования для меня меньше, чем для любого другого человека». Предполагаю, что Варлам Тихонович написал это, выслушав в конце 60-х годов мой рассказ. Однажды Варлам Тихонович спросил меня:

— Вы знали шахматного мастера Блюменфельда?

Я ответил, что слышал о нем — известном теоретике и психологе. Шаламов сказал: «Я знал его племянника Марка Абрамовича Блюменфельда. Мы были с ним в Вишерском лагере. Он имел кличку Макс».

Как раз тогда, в конце 60-х годов, Варлам Тихонович работал над циклом автобиографических рассказов и очерков, получивших название «Вишера. Антироман». В цикле «Вишера» находим рассказ «М.А. Блюменфельд». А тогда я, полагая, что говорю Варламу Тихоновичу приятное, произнес:

— В 38-м году стал жертвой репрессий и погиб председатель шахматной федерации Николай Васильевич Крыленко. Прекрасный был организатор. Благодаря его энтузиазму удалось в 30-е годы провести знаменитые московские международные турниры. Лицо Шаламова окаменело. «Крыленко! Председатель шахматной федерации!... Прекрасный организатор!... — глухо произносил он, отделяя одно слово от другого тяжелой длинной паузой. — А вы знаете, кто был этот Крыленко? О «крыленковской резинке» слышали?!». И он стал объяснять мне суть «крыленковской резинки».

Я не запомнил всех его слов и потому приведу две цитаты из опубликованного рассказа «В лагере нет виноватых»: «В двадцатые же годы действовала знаменитая резинка Крыленко, суть которой в следующем. Всякий приговор условен, приблизителен: в зависимости от поведения, от прилежания в труде, от исправления, от честного труда на благо государства. Этот приговор может быть сокращен до эффектного минимума — год-два вместо десяти лет, либо бесконечные продления: посадили на год, а держат целую жизнь, продлевая срок официальный, не позволяя копиться “безучетных”. Я сам — студент, слушавший лекции Крыленко. К праву они имели мало отношения и не правовыми идеями вдохновлялись». «Высшим выражением крыленковской резинки, перековки была самоохрана, когда заключенным давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку. Самообслуга, самоохрана, следовательский аппарат из заключенных — может быть, это экономически и выгодно, но начисто стирает понятие вины». Последний раз я видел Варлама Тихоновича Шаламова в Ленинской библиотеке. Я узнал его сразу по походке, а когда мы поравнялись, посчитал, что имею право улыбнуться знакомому. Варлам Тихонович остановился, внимательно посмотрел на меня. (О Шаламове говорили, что он в каждом встречном видел «стукача»). Я, продолжая улыбаться, назвал себя. Варлам Тихонович не расслышал и, когда я снова громко повторил свою громоздкую фамилию, улыбнулся в ответ:

— Вы — сын Якова, — и, встретив мой кивок, продолжил: — Извините, Сережа, я знаю, что со мной трудно общаться.

И заговорил о шахматах, потому что больше ему со мной разговаривать было не о чем:

— Вы в Ленинке по шахматным делам?! Яшка вас поругивает: «Балбес мой, — говорит, — тратит уйму времени на шахматы». А я ему на это сказал: «Не мешай сыну заниматься любимым делом». Так что будет отец пилить за шахматы, можете возразить: мне, мол, Шаламов рекомендовал шахматы не забрасывать. Говорил он, как всегда, медленно, запинаясь, но дружелюбно. Вести с ним диалог было трудно: он плохо слышал. Разговор наш проходил вскоре после «матча века» (1970 г.). Варлам Тихонович оказался в курсе результатов этого исторического поединка. На него произвел впечатление зевок фигуры тогдашнего чемпиона мира Бориса Спасского в партии с Бентом Ларсеном. На прощание В.Т. Шаламов сказал, что хотел бы еще повидаться со мной и поговорить о шахматах.

«Другого раза» не случилось. В конце 1970 года отец слег с инфарктом. От Шаламова пришло письмо, начинающееся словами: «Яков, за твои добрые дела тебя следовало бы наградить бессмертием, но бессмертие вовсе не исключает кратковременных недомоганий, всевозможных кризов…». В январе 1971 года отца не стало. Варлам Тихонович переживал утрату. «Однажды я пришла и застала В.Т. в глубокой молчаливой грусти (а молчалив В.Т. не был, всегда бурлила и кипела в нем жажда высказаться). “Яшка умер”, — сказал В.Т.». (И. Сиротинская. О Варламе Шаламове. — Литературное обозрение, 1990, № 10).

Некоторое время мы обменивались празднично-поздравительными открытками. Затем в «Литературной газете» появилось печально известное отречение В. Шаламова от «Колымских рассказов» с упреками по адресу тех, кто способствовал появлению книги в зарубежном издательстве. В ответ на это Солженицын заявил: «Варлам Шаламов умер».

Узнав в 1974 г., что автор «Архипелага ГУЛАГ» публично объявил его «умершим», Варлам Шаламов пишет большое письмо, начинающееся такими словами: «Господин Солженицын, я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти. С важным чувством и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки» и заканчивает письмо: «Я точно знаю, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудием». Помню гневную реакцию знакомых ветеранов ГУЛАГа. Слышал, что кто-то, не ограничиваясь разрывом отношений с ним, уничтожал когда-то подаренные им книги и фотографии. Думаю, будь жив отец, он, человек либеральный и сам хлебнувший горя, не осудил бы Шаламова. Понимая, что отца Варламу Тихоновичу не заменю, я постепенно перестал ему звонить… Из архивных материалов опубликованных дневников В. Шаламова и воспоминаний о нем узнаем об его интересе к шахматам в последние годы жизни. В воспоминаниях, написанных в 70-е годы, читаем: «Пятьдесят лет назад я посетил московский международный шахматный турнир. Первая партия Ласкер — Капабланка игралась в тогдашнем ресторане “Метрополь”. Толпу, собравшуюся у подъезда, охраняла милиция конная. Милиционеры кричали: “Ничья! Ничья!”. Но и толпа была невелика — человек триста — не больше. Все остальные партии турнира игрались не в этом помещении, и никаких толп болельщиков не собирали. Шахматный турнир шел в клубе Совнаркома, в соседнем подъезде, где сейчас кассы аэрофлота. Человек сто ходило на этот турнир…». В РГАЛИ в архиве Шаламова хранятся вырезка из газеты «Советский спорт» от 19 сентября 1974 года с заметкой П. Дембо «Крушение на дебютных рельсах» о второй партии финального матча претендентов Карпов — Корчной и комментарий Шаламова: «Тут скорее крушение на шахматных рельсах, ибо Карпов не пропускает такой небрежности, неряшливости, ошибок. Корчной проиграет матч». На этот же лист приклеен билет: 18 сентября 1974 года, Колонный зал Дома Союзов, партер, ряд 3, место 12. Цена 2 рубля. Как можно понять, Шаламов присутствовал на матче Карпов — Корчной, при этом симпатизировал Карпову. Последний раз Шаламов написал о шахматах, когда уже был близок к тому, чтобы оказаться в доме инвалидов. «Я оставил шахматы в тот самый день, как убедился, что они больше берут, чем дают — и времени, и душевных сил. Как ни незначительна роль стихов в жизни, все же она побольше, чем у шахмат». В 2005 году мне удалось обнаружить факты шахматно-журналистской деятельности Шаламова. Ранее считалось, что первой публикацией Шаламова был рассказ «Три смерти доктора Аустино» («Октябрь», 1936 год), — эпизод войны интернациональных бригад с силами генерала Франко в Испании. Из биографии В. Т. Шаламова известно, что по отбытии первого лагерного срока в Вишере он в 1932 году вернулся в Москву, стал работать в журналах, печататься сам. В письме от 2 декабря 1973 года к Л.Н. Черткову (автору статьи о Шаламове в «Краткой литературной энциклопедии») он упоминает о трех публикациях в «Вечерней Москве» за 1935 год, которые, по-видимому, следует считать его первыми выступлениями в печати. Обнаружив эти материалы, я убедился, что все три посвящены шахматам! Они связаны со Вторым московским международным турниром, который стартовал 15 февраля, а 19-го в «Вечерке» появилась первая заметка никому не известного В. Шаламова под названием «64 поля». Через неделю на третьей полосе помещен целый подвал «Гроссмейстер в цейтноте». Автор не только увлечен шахматами, но хорошо знает их историю, размышляет на ставшую десятилетия спустя модной тему «Что такое шахматы?», понимает многие нюансы игры. Без идеологических штампов, конечно, в то время было не обойтись. Ими пронизаны все публикации, особенно последняя — в номере от 8 марта. Среди материалов, посвященных «женскому дню», на третьей полосе колонка «Женщина и шахматы». Неудачное выступление во Втором московском международном турнире чемпионки мира Веры Менчик В. Шаламов объясняет тем, что «на Западе ничего не делается для шахмат среди женщин… В современной Англии — “передовой” стране “демократических свобод” — нужен определенный и высокий имущественный ценз, чтобы быть членом клуба. Женщинам пролетариата — не до шахмат». Ну, а в «стране побеждающего социализма», конечно же, все наоборот: «Все шестьдесят четыре поля шахматной доски открыты перед женщиной СССР. Работа среди женщин входит в план любой шахматной организации, шахматного кружка любого клуба», и заканчивает будущий автор «Колымских рассказов» призывом: «Шахматная игра должна стать любимейшей игрой женщин — трудящихся Советского Союза». Эта была последняя публикация молодого журналиста на шахматную тему, а вскоре последовал новый арест. Впереди у него были почти 20 лет тяжелейших испытаний на Колыме, возвращение в столицу и нищенское существование после реабилитации, публикация первых сборников стихов и одинокая смерть в доме престарелых.

Сегодня имя Варлама Шаламова известно всему миру. На его родине в Вологде работает музей, регулярно проводятся Шаламовские чтения, в Соликамске на здании Свято-Троицкого мужского монастыря установлена мемориальная доска в память о писателе, отбывавшем в этом уральском городе часть тюремного срока. Вышло полное собрание сочинений В. Шаламова. Во всем мире он признается «великим русским писателем», в определенном смысле — непосредственным продолжателем традиции Достоевского, с которым как бы ведет духовный диалог. «Записки из Мертвого дома» и «Колымские рассказы» — отражение полемики Шаламова и Достоевского.

Андрей Тарковский назвал Шаламова «гениальным писателем», а Виктор Некрасов провозгласил: «Читать Шаламова страшно, а не читать стыдно». Значение Шаламова растет со временем. Понимание его роли в жизни приходит постепенно.

Пусть же будущие историки литературы не забудут о том, что автор «Колымских рассказов» начинал свой творческий путь с публикаций на темы шахмат — игры, увлеченным любителем которой он оставался всю жизнь. …На вечере, посвященном жизни и творчеству автора «Колымских рассказов», в кульминационный момент была включена магнитофонная запись, и в тишине зазвучал голос Шаламова. Он читал «Шахматы доктора Кузьменко». Символично, что именно этот рассказ был записан на пленку. Слушая его в авторском исполнении, я вспомнил тот же голос, обращенный ко мне: «Хорошо, что у вас есть любимое дело. Занимайтесь шахматами, пишите на шахматные темы».

Примечания

- 1. На сегодня нет данных о том, что Твардовский был знаком с «Колымскими рассказами», которые находились в отделе прозы «Нового мира» (далеко не все произведения, поступавшие в редакцию, попадали к главному редактору). Подробнее см. В.Есипов «Нелюбовный треугольник: Шаламов — Твардовский — Солженицын». – Прим. ред Shalamov.ru.

- 2. Шаламов не считал Колыму продолжением дела Ленина. Ср. приводимое выше С.Я.Гродзенским известное суждение Шаламова из «Вишерского антиромана» о том, что «Сталин и Советская власть - не одно и то же». – Прим. ред. Shalamov.ru.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.