О Колыме и Шаламове

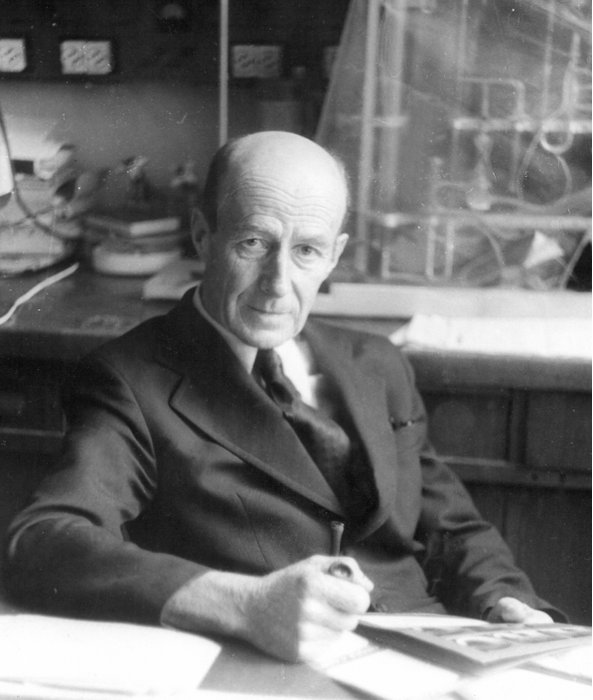

В круг источников, касающихся колымской биографии В.Т. Шаламова, запоздало входят воспоминания ученого-химика Олега Борисовича Максимова, изданные в 2002 г. небольшим тиражом во Владивостоке[1]. Эти мемуары, охватывающие почти весь жизненный путь автора (1911–2001), необычайно ценны и увлекательны, и в этом смысле их можно, пожалуй, поставить в один ряд с мемуарами А.С. Яроцкого «Золотая Колыма» и «Лицом к прошлому». Важное отличие состоит в том, что писать свою книгу О.Б. Максимов начал уже на склоне лет, в 82 года, когда наступила долгожданная «гласность»: только в 1993 г. ученый решил, наконец, сесть за свою старую пишущую машинку и подвести итоги большой и трудной жизни. В этом смысле он принадлежал к числу самых поздних летописцев Колымы (и ХХ века в целом).

Несмотря на возраст, память ученого была отменной. Прочтя книгу, нельзя не испытать чувства огромного уважения к автору и его замечательной личности. Только один штрих: рассказывая о своем пребывании во владивостокской тюрьме в 1937 г. в ожидании расстрела (к которому были приговорены некоторые его коллеги), он вспоминает:

«...Меня отвели в какую-то конторку и дали прочесть кусочек телеграфного текста: высшая мера наказания заменяется восьмью годами исправительных лагерей и тремя годами поражения в правах. Сразу вспомнилось из «Лейтенанта Шмидта» (Пастернак) — «Каторга, какая благодать!»... Я расписался, хотя с трудом удерживал ручку в пальцах».

(Как это все по-шаламовски! И можно судить о культурном уровне ученого-химика — чрезвычайно высоком).

О.Б. Максимов был осужден по сфабрикованному НКВД делу о «вредительстве» в Тихоокеанском институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). На Колыму его доставили в декабре 1937 г., т.е. на пять месяцев позднее Шаламова, причем, на том же пароходе «Кулу», делавшем очередной рейс. Самый страшный 1938 год провел на «общих» работах на добыче золота на прииске Стан Утиный, в конце 1939 г. был привлечен к работе по специальности в химической лаборатории. Благодаря своим ценным научным разра- боткам, в 1943 г. был досрочно освобожден, а впоследствии остался на Колыме еще почти на 20 лет.

С Шаламовым О.Б. Максимов познакомился в 1942 г. на угольных шахтах в Аркагале (почти 700 километров от Магадана). Там про- исходит действие рассказов Шаламова «Галина Павловна Зыбалова», «Инженер Киселев», «Потомок декабриста» (отчасти). Когда Максимов начал писать свои мемуары, он уже прочел «Колымские рассказы», однако, как можно понять по некоторым его выводам, далеко не все (возможно, он пользовался неполным магаданским изданием 1989 г.). В целом, его свидетельства об Аркагале, встрече с Шаламовым и другими людьми, ставшими персонажами рассказов (прежде всего С.М. Луниным и Г.П. Зыбаловой), имеют большую ценность для реального комментария к этим рассказам. В то же время отдельные суждения Максимова о Шаламове весьма субъективны и не могут не вызвать недоумения (в тексте они выделены курсивом). Поскольку подобные суждения встречаются в мемуарах некоторых других колымчан (например, Б.Н. Лесняка), мы их подробно прокомментируем в послесловии.

Для понимания того, какой путь прошел О.Б. Максимов до Аркагалы, вначале приводится несколько эпизодов из предшествующей части воспоминаний.

...Подошли суровые зимние морозы. В самый их разгар, 12 декабря вызвали на этап, наконец, и меня. Для перевозки массы заключенных, скопившихся к концу навигации в Магадане, у Дальстроя не хватало автомашин. И вот стали отправлять пешими этапами людей, проведших перед этим долгое время в тюрьмах и только что перенесших тяжелейший морской путь.

Нас собрали сто человек, и по улицам праздничного Магадана, отмечавшего светлый день сталинской конституции, под бравурную музыку, разносившуюся из уличных громкоговорителей, мы вступили на пресловутое колымское шоссе. Все свои пожитки, чемоданы, заплечные мешки и узлы мы несли с собой. Те, кто бывал в Магадане, знают, что шоссе вначале идет вниз от центра города, а потом взбирается на противоположную сопку. Уже на этом первом подъеме наиболее нагруженные и слабосильные стали расставаться со своими пожитками, т.е. попросту бросать их в дорожный кювет. Я обратил внимание, что за этапом шла пустая грузовая машина, и сидевшие в ней люди, как стервятники падаль, подбирали брошенные вещи. Она сопровождала нас до совхоза Дукча, после чего завернула в Магадан. Дань была собрана.

На подходе к командировке 23-го км нас завели в отапливаемый барак, дали возможность перемотать портянки, оправиться, накормили парой ложек горохового пюре (почему-то это пюре всю дорогу нас сопровождало) и повели дальше. Колымский зимний день короток, и к ночевке на 31-м км мы подходили уже в полном мраке. Ноги болели от нерасхоженных валенок.

Поутру пошли дальше, следующая ночевка была где-то около 64–65 км, высоко на сопке. Было непривычно холодно. На следующий день дошли до поселка Палатка, и тут нам дали дневку для отдыха, т.к. люди валились с ног, а многие обморозились.

На пятый день пути дошли до поселка 150-й км. После ночевки нас неожиданно рассадили по трем кузовным автомашинам с фанерными будками и быстро довезли до поселка Атка. Как ни короток был путь, но если бы путешествие затянулось, многие, особенно сидевшие у заднего борта, совсем бы окоченели. Стоял густой туман и, по уверению лагерников, встретивших нас в Атке, мороз достигал 56 градусов. Я основательно простыл дорогой, наутро у меня поднялась температура и заболело горло. Обратился в амбулаторию, и фельдшер дал мне щепотку марганцовки для полоскания горла. Какие хвалебные гимны должны быть пропеты в честь этого скромного лекарства! Я поставил бы обелиск на Колыме в память о спасенных им жизнях.

Через день весь наш этап подняли спозаранку в дальнейшую дорогу. Начальник конвоя отказался меня взять, т.к. температура у меня была под 40 градусов, горло распухло, и я не мог отвечать на перекличках. Эта ангина (единственная в такой тяжелой форме за всю жизнь) спасла меня. По дошедшим позже по лагерной «параше» сведениям, тот наш этап с сопровождающим оленьим транспортом был направлен целиком на богатейшее оловянное месторождение, где впоследствии был построен рудник Бутугычаг. Все заключенные в первую же зиму погибли от голода и непосильного труда.

...В Оротукане был огромный пересыльный лагерь, и в каждом из его бараков царствовал свой «пахан» — вор в законе, которому все здесь было подчинено. В глубине барака, на верхних нарах, на множестве подушек восседали уркаганы и сутками дулись в карты. Там проигрывалось все: «тряпки» (одежда), деньги, продовольствие и даже жизнь. В поселке был клуб имени комсомолки Татьяны Маландиной, проигранной в карты и зарезанной каким-то блатным неудачником. За ту пару дней, что я провел в бараке Оротуканско- го лагеря, я полностью избавился от дымки романтики, которая еще удерживалась в моем сознании в отношении уголовного мира. Всей душой я возненавидел этих нелюдей и впоследствии полностью был согласен с Шаламовым в его оценке этой категории лагерного населения.

...Подошел промывочный сезон и с ним новые непривычные виды работ. Надо было учиться катать тачку, кайлить скальный грунт. Все тонкости устройства удобной подборочной лопаты приходили не сразу. Я стал отставать от своих собригадников, которые занимались подобной работой уже второе лето. Вдобавок сменился бригадир и стал заводить себе любимчиков, угождавших ему во всем, приписывал им «проценты», конечно, за счет остальных. По неопытности я стал протестовать и сразу же попал в число неудобных.

Бригаду поставили на разработку богатейшего золота («сундучка»), и нам выдали специальные металлические тачки, чтобы не происходило потерь по пути от забоя до бутары. Когда такую тачку загрузишь зеленоватой глиной с крупной щебенкой и катишь к бутаре (промывочному прибору), то сверху собирается вода и размывает поверхность глины, на которой, как яркие искры, высвечиваются до- вольно крупные золотины. Сколько же золота в те два месяца добыли мои неопытные, слабеющие руки — десятки или сотни килограммов?

Потом пошли более бедные «пески», и бригаду стали задерживать в забоях сверх положенного времени, чтобы дотянуть план. Был случай, когда нас не заводили в барак 46 часов, а в зону приводили только кормиться. С каждым днем я все более и более слабел. Верхняя часть ступней распухла так, что я с трудом натягивал бахилы. Всю кровь, казалось, выпивали комары, тучами носившиеся над забоем. Я был в состоянии выкатить не более половины положенного числа тачек и прочно утвердился в положении штрафника по питанию, т.е. получал 400 граммов хлеба и два раза по миске баланды. Однажды после долгого рабочего дня я присел на порожнюю тачку — и тут же был сбит на землю ударом бригадира-блатаря. С трудом поднявшись, я схватил кайло и ни о чем не рассуждая ударил им бригадира. Причинил ли я ему серьезную травму — не знаю, т.к. тут же был повален и до полусмерти избит сапогами вохровцев. Меня приволокли в лагерь и посадили на ночь в «кондей» (карцер), а утром отправили на Стан Утиный и поместили в штрафной барак.

Небольшое помещение с зарешетчатыми окнами, по стенам трехъярусные нары, дверь на замке и с обычным тюремным оконцем. Нас выводили на те же работы, что и остальных, но при возвращении в зону запирали в барак. Кормили два раза в сутки: в оконце в двери подавали нарезаные пайки и миски с баландой. Контингент штрафников был пестрый. Как и везде, верховодили урки — они принимали пищу и раздавали лишь тем, кто им чем-либо приглянулся. Но большинство составляли доходяги, подобные мне. Помню, что урка, который всем командовал, держал у себя под нарами пожилого заключенного, очень близорукого, у которого сохранились очки с черной «чеховской» ленточкой. Наевшись досыта, урка катал из хлеба шарики и бросал их своему «трезору», заставляя его под смех всей уголовной братии ртом их ловить. Пытаться приостановить это издевательство было невозможно: несмотря на ежедневные тщательные обыски, у уркаганов было полно ножей, и все свелось бы к тому, что тебя просто прирезали бы.

Так прошла неделя, меня стал изводить кровавый понос, и вот 18 августа при разводе, когда наша бригада проходила вахту, я упал, потеряв сознание. Если бы это произошло получасом позже в забое, меня просто оттащили бы в сторону, а ночью заехали за телом. А тут на разводе присутствовал врач и он потребовал отправить меня в больницу. Очнувшись от крепкой понюшки нашатырного спирта, я в сопровождении вохровца еле-еле добрел до больницы, которая находилась за зоной, меня уложили в ванну, и помню, как больно было моим костям лежать на ее эмалированном дне. Кое-как окатив водой, меня одели в больничное белье и уложили на койку. Какое это было блаженство!

Больницей заведовала высокая массивная женщина-врач средних лет, говорившая грубым, почти мужским голосом, но что это был за превосходный человек! Вообще, как мало тем же злым Шаламовым и прочими жизнеописателями ГУЛАГовского царства сказано благодарных слов о лагерных врачах и их трудной и самоотверженной работе[2].

Были среди них, конечно, и выродки, усердно помогавшие «системе» уничтожать людей, были капитулянты, заботившиеся лишь о сохранении собственной жизни и благополучия. Но сколько примеров героического служения своему долгу целителя и защитника обессилевших — мне известно из собственного опыта и благодарных рассказов бывших заключенных!

В 1939 г. меня взяли в лабораторию на работу по специальности в поселке Ларюковая. Угольный кабинет находился в Ларюковой вре- менно, к зиме его обещали перевести на весьма удаленную от Магадана Аркагалу (750 км), где велась разведка крупнейшего угольного месторождения.

Вскоре весь штат аркагалинской лаборатории оказался в сборе. У нас появилось еще двое сотрудников: Виталий Артемьевич Евтихов, который до ареста работал, если память не изменяет, в Институте металлургии АН (Ленинград), а также Павел Анисимович Кривошей, тоже заключенный, но с «полубытовой» статьей. Это был аферист высокого разряда, человек, несомненно одаренный, но все помыслы которого направлены на извлечение для себя выгоды. Ему были недоступны такие понятия, как законность, порядочность, товарищество, — он их просто не воспринимал. История его побега с Колымы на «материк» и последующего вынужденного возвращения — события весьма редкостного — подробно, хотя и неточно, описана в одном из колымских рассказов Шаламова[3]. Кривошей когда-то работал инженером в коксовой промышленности Украины, а в Аркагале организовал химическую лабораторию, контролировавшую качество товарного угля еще до нашего переезда из Ларюкового. Появление нашего угольного кабинета в Аркагале было для Павла Анисимовича большим ударом. Он и тут успел уже завести всяческие темные делишки, и появление целого коллектива химиков во главе с Турским[4] полностью их нарушало.

Из числа ларюковских сотрудников лаборатории в Аркагалу, собственно, перебрались далеко не все. Но зато с «материка» прибыла Зыбалова и ее муж Подосенов. Она заканчивала Менделеевку, а он — автодорожный институт. Когда-то Турские, видимо, рассчитывали, что Галина Павловна станет их свояченицей, но сына забрали в армию, а подвернулся Подосенов — и дело расстроилось. Несмотря на это, Турские относились к Галине Павловне очень тепло, совсем по-родственному. Таков уж был характер у этих чудесных старичков. Зыбалова привезла с собой ранее приобретенную Турским замечательную подборку книг по химии и технологии топлива и кучу справочных изданий, всего за тысячу томов. Какую неоценимую пользу она в дальнейшем принесла мне, которому Турский поручил ее просистематизировать и заботиться о ее сохранности!

Таким образом, в начале 1940 года на Аркагале был создан очень дружный и работоспособный коллектив химиков и инженеров, способный решать многие вопросы. Что же это были за вопросы, и что представляла собой сама лаборатория? Здание, где она располагалась, было, собственно, не достроено. Это был довольно большой рубленый дом барачного типа из неоштукатуренной лиственницы, с невысоким потолком. Пазы между бревнами были проконопачены мхом, но заштукатурить их так и не успели. Обо- гревалась лаборатория чугунными печками, которые зимой почти не угасали, благо угля было предостаточно. Зыбалова с мужем сначала поселились в крохотной жилой комнатке при лаборатории. Вечерами, правда, все помещение оказывалось в их распоряжении, и ког- да я задерживался на работе, то частенько был свидетелем домашних стирок и кулинарных занятий Галины Павловны. Оборудована лабо- ратория была хотя и небогато, но вполне достаточно для простейших исследований углей. Хуже было с реактивами и особенно с горючими растворителями (эфир, бензол, ацетон), которых всегда не хватало. Сам Турский с Зыбаловой и Подосеновым были заняты созданием транспортного газогенератора для автомашин, который мог бы работать на угле вместо древесной чурки. Известно, что леса Колымы убоги и рождают только лиственницу, растущую сотни лет, поэтому расходовать древесину на чурку было бы просто преступно (в войну на это пришлось пойти). Ну, а собственной нефтью, т.е. бензином для автомашин, на Колыме и не пахло. Суть проблемы заключалась в получении обсмоленного легкогорючего топлива (полукокса), а также изготовлении огнеупорной футеровки для топливников газогенератора. При работе на угле вместо древесной чурки развивалась очень высокая температура, и чугунный топливник плавился. Занимались поиском среди многочисленных присылаемых в лабораторию образцов пород и глин таких, которые были бы достаточно огнеупорны для изготовления футеровки. Я же подбирал из углей разных пластов наиболее пригодные для полукоксования и разрабатывал оптимальный режим получения кускового бессмольного топлива.[5]

...В самом лагере было довольно комфортно и чисто, а, главное, — всегда тепло, т.к. уголь был даровой. Хуже было с водой, которую получали таянием льда, привозимого с реки Аркагалы (зимой она промерзала до дна). Так как шахтеры посещали баню после каждой смены, нам предоставлялась возможность присоединяться к ним, когда хотелось. Но лагерь оставался лагерем. Частые ночные «шмоны», пустая баланда в столовой и воровство урок — эти цветочки лагерного бытия цвели и на Аркагалинской почве.

Вскоре по приезде я познакомился с врачом лагерной амбулатории Сергеем Михайловичем Луниным и близко с ним сошелся. Сережа, прямой потомок декабриста Лунина, был студентом Московского медицинского института, за анекдот был посажен перед самыми госэкзаменами, получил три года лагерей и статью «АСА» — антисоветская агитация. Среднего роста, широколицый и голубоглазый блондин с редеющими на лбу волосами, он был, как теперь бы сказали, очень контактен, разговаривал высоким, акающим по-московски голоском, и чуть ли не на второй день мы с ним перешли на «ты». В свое дело он был буквально влюблен, мог просидеть возле больного сутки (при амбулатории был небольшой стационар), мотался по вызовам на участки в самую лютую пору.

Единственным помощником у Сережи был санитар, он же фельдшер Николай, из урок, но «окультуренный», и только в периоды картежного запоя напоминавший о своей блатной сущности. К Сергею он относился почтительно и беспрекословно выполнял его поручения. Но чем он мог помочь при операциях? Зато за все годы моей аркагалинской жизни амбулаторию ни разу не обокрали, и этим чудом она была обязана Николаю.

На шахтах травматизм был высок. Сергею приходилось браться за сложные операции (об аппендицитах я уже и не говорю) и ему был необходим более или менее понятливый и владеющий руками помощник. После двух-трех совершенно неотложных операций, к которым он меня привлекал, я стал все чаще ему ассистировать — подавать инструмент, давать больному наркоз, следить за пульсом и т.д., и это нас еще более сблизило. Часто после подобных острых переживаний в дело шли дистилляты всяческих «Тинктура абсенти» или «Тинктура капсици»[6], которые тут же готовились с помощью сконструированного мною приборчика. Увы, пристрастие к «горячи- тельным» у Сережи впоследствии все возрастало и, видимо, послужило причиной смертельной болезни — бронхиальной астмы. У Се- режи в Москве осталась невеста, которую он частенько вспоминал, но столь же часто бывал ей неверен — в поселке все «вольнонаем- ные» жены в нем души не чаяли, быть может, за некоторые особые врачебные услуги.

Словом, это была широкая, истинно русская натура, готовая и согрешить, и искренне покаяться. Несмотря на подобные недостатки, я очень к нему привязался. Чуть позже Сережа меня познакомил на очередной вечерней встрече с Тимофеем Родионовым, горным инженером и в прошлом сотрудником ленинградского Горного института, который попал в лагерь с тяжелейшей статьей КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) и отбывал свой первый пятилетний срок. Тимофей Яковлевич был потомственным шахтером-угольщиком. Его отец еще до революции работал на угольных шахтах месторождения Кзыл-Кия в Средней Азии, и Тимофей по комсомольской путевке был отправлен на учебу в Ленинград. Он любил называть себя «комсомольцем двадцатых годов», был, вероятно, искренне увлечен в молодости партийной деятельностью. Потом в Ленинграде он женился на дочери партийного «босса», вошел в городскую элиту и там вдоволь насмотрелся на ее нравы. В лагере жилось ему из-за статьи несладко, но, с другой стороны, среди горно-геологического руководства Дальстроя полно было его соучеников и сотрудников по Горному институту. Так и шла его жизнь: то его вытянут на инженерную работу, то волей режимных инстанций водворят в забой. Он уже стал привыкать к подобным переменам и оптимизма не терял... (Позже в воспоминаниях есть эпизоды о встречах с Т.Я. Родионовым в Ленинграде. Ср: «Любопытно, что о Шаламове мы в ту встречу почти не вспоминали, а вот Сереже Лунину косточки перемывали. Я не могу вспомнить, в тот ли приезд или в последующие (1957, 1959 годы) Тимофей мне рассказывал о его романе с Эдит Абрамовной, который закончился так трагически»).

В 1941 г. у Сергея на вечерних «посиделках» стал появляться высокий синеглазый брюнет сурового облика, представившийся (так ему тогда захотелось) бывшим корреспондентом «Комсомольской правды». Это был Варлам Тихонович Шаламов. В будущем — талантливейший писатель и поэт, совершивший героический подвиг публикацией своих «Колымских рассказов». В ту пору для нас он был рядовым КРТДешником, человеком неуживчивым, резким в суждениях, но очень интересным своей литературной образованностью и исключительной памятью. Варлам был очень истощен и с трудом справлялся с работой в шахте*(* Как он ненавидел этот принудительный труд! Часто он «филонил» в шахте даже не потому, что не было сил, — просто не мог себя заставить взяться за работу, и это создавало массу трудностей для тех, кто пытался ему помочь, с трудом добиваясь его перевода на более легкую работу. (Прим. О.Б. Максимова).), был перманентно голоден — его истощенному крупному телу требовалось много пищи. Мне удалось с помощью медицинского заключения Сергея и содействия Г.П. Зыбаловой устроить его в лабораторию. Здесь он выполнял несложные анализы, которым я его обучил, но главным образом был занят переписыванием разных бумажек, т.к. машинки в лаборатории не было. До сих пор у меня хранится отчет о работе лаборатории, переписанный на оранжевой оберточной бумаге Шаламовым (шла уже война). Сам он вспоминает об этой поре в своем рассказе «Галина Павловна Зыбалова».

Как-то на одном из сборищ в амбулатории я продекламировал несколько отрывков из шутливого сборника «Парнас дыбом», изданного в двадцатые годы группой молодых поэтов в Киеве. Варлам тут же меня поправил[7]. В ответ я сказал, что ловлю его на слове и прошу в свободное время написать по памяти нечто вроде антологии советской поэзии, т.е. по два-три лучших стиха наиболее талантливых поэтов. Он, как будто охотно, согласился, и я передал ему заветную общую тетрадку в зеленом переплете, которую хранил в память о Наталье Григорьевне Турской; она оставила ее мне при отъезде. Увы, когда тетрадка была Шаламовым заполнена (я знакомился с ней еще до окончания записей), он подарил ее Зыбаловой. (О том, как он талантливо и зло оболгал впоследствии Сережу Лунина за все то доброе, что тот для него сделал, я подробнее рассказу позже.) Как-то на утреннем разводе Варлама задержали на вахте, и больше я его не видел. Он был направлен в другой лагерь, и его дальнейшая судьба мне известна только по «Колымским рассказам».

Послесловие

О.Б. Максимов, как видно, с большим уважением относился к Шаламову, и тем сильнее режет слух эпитет «злой», употребленный им по отношению к писателю. Очевидно, это не случайная обмолвка, и попробуем внести ясность.

Наверное, каждый читатель поймет, что категоричная фраза: «Вообще, как мало тем же злым Шаламовым и прочими жизнеописателями ГУЛАГовского царства сказано благодарных слов о лагерных врачах и их трудной и самоотверженной работе», — в корне несправедлива. Как можно понять, Максимов не очень внимательно прочел «Колымские рассказы», не заметив множества случаев, где Шаламов с большим теплом говорит о лагерных врачах (А.М. Пантюхове, Н.В. Савоевой, А.А. Рубанцеве и других), и недаром А. Солженицын в своем «Архипелаге» даже обвинял писателя в том, что он «создает легенду о благодетельной санчасти»[8]. Вероятнее всего, эпитет «злой» родился у Максимова прежде всего из-за рассказа «Потомок декабриста» с неожиданной для него отрицательной характеристикой С.М. Лунина, который был ему лично очень близок (этой темы мы коснемся ниже). Если же мысль Олега Борисовича шла дальше и он считал Шаламова вообще «злым» писателем, то он, пожалуй, имел к тому основания, учитывая и суровый, беспощадный тон большинства рассказов, и признание самого Варлама Тихоновича (в рассказе «Перчатка»): «Помнить зло раньше добра... Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века»[9].

Эпизод первой встречи на Аркагале, где Шаламов представился бывшим корреспондентом «Комсомольской правды» (с несколько ироничной ремаркой мемуариста «так ему тогда захотелось»), нуждается лишь в небольшом пояснении. Мистификации по поводу своего прошлого с целью самовозвышения или простой шутки были приняты в лагере — пример представляет тот же Лунин, называвший себя «прямым потомком декабриста» (хотя знающим людям было известно, что у декабриста М.С. Лунина не было детей). Шаламов вряд ли хотел возвыситься в глазах Максимова — «Комсомольская правда» сорвалась с его языка, вероятно, чисто спонтанно, служа лишь знаком принадлежности к «цвету» столичной журналистики (в чем не было преувеличения, т.к. Шаламов печатался в «Огоньке» и других популярных журналах, был «своим» в Доме Союзов, где располагались редакции центральных газет, включая «Комсомольскую правду»). Куда более существенное значение имеет тирада о «филонстве» Шаламова, по поводу которого О.Б. Максимов сделал даже специальное примечание. Здесь верна (и объективна) только первая фраза: «Как он ненавидел этот принудительный труд!». Остальное, увы, очень приблизительно и создает не слишком лестный образ Шаламова: «Часто он «филонил» в шахте даже не потому, что не было сил, — просто не мог себя заставить взяться за работу, и это создавало массу трудностей для тех, кто пытался ему помочь, с трудом добиваясь его перевода на более легкую работу…».

Здесь волей-неволей приходится подумать о перекличке с мемуарами Б.Н. Лесняка (впервые опубликованными в магаданском альманахе «На Севере дальнем», 1989, No 1):

«Он (Шаламов) был человеком, люто ненавидевшим всякий физический труд. Не только подневольный, принудительный, лагерный — всякий. Это было его органическим свойством. На какую бы хозяйственную работу его ни ставили, напарники на него жаловались»[10].

Даже если Максимов не читал Лесняка, совпадения очень примечательны. Но не слишком ли поверхностны и пристрастны оба мемуариста, особенно Лесняк?

Как можно понять, их суждения основаны на собственном опыте лагерного физического труда, который они воспринимали как неизбежное зло, но старались его терпеть (так поступало большинство заключенных, в том числе интеллигентов, поэтому такой взгляд можно назвать традиционным или усредненным). Шаламов же — в силу своей особой духовной организации (скажем так: как поэт, у которого чувство человеческого достоинства в высшей степени обострено) — изначально воспринимал само пребывание в лагере и любого рода принудительный труд как величайшее унижение и оскорбление. Без этого чувства, заметим, вряд ли были бы написаны «Колымские рассказы»! И вряд ли бы они приобрели общечеловеческое звучание! На эту тему, с учетом избытка материалов, можно (и нужно бы) написать целое исследование, но ограничимся лишь самым важным. Вот признания Шаламова:

«...Я большого роста, а это все время моего заключения было для меня источником всяческих арестантских мук. Мне не хватало пайки, я слабел раньше всех, и раньше других увидел, что физический труд — это проклятие человека... Во мне с чрезвычайной силой жил бесконечный дух сопротивления, беспокойного протеста против всех наших бед, наших унижений. Этот протест, эту борьбу на Колыме не ведут коллективно. Я никого не призывал последовать моему примеру. Но еще с «Партизана» <...> решил: я работать для такого государства не буду. Государство, которое продержало меня невиновного в тюрьме, завезло за Полярный круг и убивает голодом, холодом, битьем. Раба из меня не сделает. Клейменый, да не раб... Пусть меня убивают, работы от меня они не дождутся. Я — не первый и не последний. Открытие мое каторжное, вроде не так уже велико. Но на Колыме оно дало мне духовную силу, дало силу жить».[11]

Эти высшие причины слабого усердия Шаламова в лагерном труде, разумеется, были неведомы его окружению, особенно начальству, постоянно обвинявшему его в «филонстве» (ср., например, рассказ «Леша Чеканов, или Однодельцы на Колыме»). Но кроме высокого роста[12] на его поведение и репутацию влияли и другие индивидуальные физические факторы. Шаламов признавался: «У меня очень сухая и тонкая кожа. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, — филонством, вредительством»[13]. Кроме того, влияла и его наследственная болезнь, связанная с расстройством вестибулярного аппарата, о чем он сам выразительно писал в рассказе «Перчатка»: «От первого удара конвоира, бригадира, нарядчика, блатаря, любого начальника я валился с ног, и это не было притворством. Еще бы! Колыма неоднократно испытывала мой вестибулярный аппарат, испытывала не только мой «синдром Меньера», но и мою невесомость в абсолютном, то есть арестантском, смысле…»[14].

Вся эта сумма причин, думается, достаточно ясно объясняет, почему Шаламов не мог быть (и не был) «ударником труда» на Колыме. Причины являлись действительно органическими, в буквальном смысле, о чем следовало бы догадываться Б.Н. Лесняку, который хорошо знал внешнюю сторону жизни Шаламова и внимательно читал его произведения. Что касается О.Б. Максимова, то к нему в случае с «филонством» можно проявить известное снисхождение, поскольку его знакомство с Шаламовым (и человеком, и писателем) было слишком кратким и не глубоким.

Те же выводы в отношение Лесняка и Максимова можно сделать и в связи с их критикой Шаламова за образа С.М. Лунина в рассказе «Потомок декабриста»[15]. Кстати, обещание Олега Борисовича («о том, как он талантливо и зло оболгал впоследствии Сережу Лунина за все то доброе, что тот для него сделал, я подробнее рассказу позже») — осталось невыполненным: к этой истории в своих мемуарах он так и не обратился. Но согласившись с автором на «зло» («злой»), невозможно принять «оболгал», т.к. то, что написал Шаламов о Лунине, нисколько не выдумано, а представляло разные грани его «широкой, истинно русской натуры, готовой и согрешить, и искренне покаяться», как о том пишет Максимов.

Не станем еще раз «перемывать косточки» реальному человеку, колымскому (а затем московскому) врачу, сделавшему много добра людям, в том числе Шаламову. Но один случай, именно о «романе с Эдит Абрамовной», о котором упоминает Максимов, в нашем комментарии обойти нельзя, ибо на нем и делает основной акцент Шаламов в рассказе «Потомок декабриста». Эдит Абрамовна, молодая мед- сестра, влюбилась в Лунина, помогла ему (благодаря своим связям) освободиться с Колымы, переехать в Москву, закончить там незаконченный в свое время мединститут, а он, едва получив диплом, ее бросил, объяснив это лишь одной фразой: «Слишком много родственников и все, знаешь, известной нации» (эту фразу он сказал Шаламову при новой встрече в больнице на Левом берегу в 1948 г., и после этого их отношения с Луниным были прекращены)[16]. Но Эдит Абрамовна продолжала любить Лунина и снова приехала к нему на Север. Там, после тяжелого и неудачного объяснения, она покончила жизнь само- убийством (бросилась в воду)…

О.Б. Максимов, как можно судить, узнал об этой трагической истории позднее, от Т.Я. Родионова в Ленинграде. Интересно, что он мог противопоставить Шаламову, какие аргументы привести в защиту Лунина? Об этом мы, видимо, никогда не узнаем. Но все-таки не верится, что ученый-интеллигент был снисходителен к антисемитизму, который для Шаламова было абсолютно неприемлемым — это очень ярко и продемонстрировано в его рассказе[17] .

Ценность мемуаров О.Б. Максимова всеми разобранными нами случаями нисколько не умаляется. Его книга может оказаться очень полезной в работе над комментированием других произведений Шаламова и уточнением биографических фактов. В частности, важны сведения о Т.Я. Родионове, который мельком упоминается в «Воспоминаниях о Колыме». Как выяснилось недавно, Шаламов в 1960-х годах переписывался с Родионовым, жившим в Ленинграде. В архиве нашлась открытка сентября 1965 г., где бывший аркагалинский заключенный и инженер-шахтер поздравлял Шаламова с Днем шахтера! Что ж, они оба имели отношение к этому празднику. Но еще более важно, что в этой открытке Родионов спрашивает, помнит ли Варлам Тихонович «Максимова Олега Борисовича, который сейчас работает в лаборатории во Владивостоке».[18] Конечно, Шаламов не мог не вспомнить Максимова, но дальше этого импульса дело, видимо, не пошло. Так что вторая их «встреча» состоялась только теперь…

Валерий Есипов

Примечания

- 1. Максимов О.Б. Воспоминания / сост. А.О. Максимов, Г.Б. Арбатская. Предисл. А.А. Дулова. — Владивосток: ДВО РАН, 2002. Ранее фрагменты печатались в журнале «Химия и жизнь» и сетевых источниках. Подробнее о личности и деятельности О.Б. Максимова см. http://lib.febras.ru/maximov/himic.htm

- 2. См. комментарий в послесловии.

- 3. «Зеленый прокурор». Характерно упоминание о «неточностях»: возможно, О.Б. Максимов видел в прозе Шаламова некое подобие своих мемуаров.

- 4. Турский Иван Митрофанович — начальник лаборатории, вольнонаемный, приехавший на Колыму с женой из Москвы.

- 5. Олег Борисович работал по 12 часов и после всего пережитого, по его словам, «был счастлив». Кроме рутинной работы он обнаружил залежи огнеупорной глины (аргиллита) и наладил в Аркагале на специально построенном для этого заводе огнеупоров производство кирпичей, провел опыты, а потом наладил производство полу- кокса из аркагалинских углей (это было во время войны, местную продукцию рвали на части), открыл, испытал на себе лекарство от свирепых колымских желудочных расстройств — раствор гуминовых кислот (уголь из зон выветривания), им спаслись тысячи заключенных. За 20 лет жизни на Колыме (включая поселение) Олег Борисович дал характеристику состава углей основных месторождений северо-востока России, эти материалы вошли в фундаментальное издание «Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР». — Прим. Г.Б. Арбатской.

- 6. Настойки на спирте.

- 7. Возможно, поправка Шаламова касалась некоторых стихов, а возможно — места издания сборника пародий «Парнас дыбом» (он был издан в 1925 г. не в Киеве, а в Харькове).

- 8. Подробнее: Есипов В. Шаламов и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына // Шаламовский сб. Вып.5. Вологда — Новосибирск, 2017. С.282-333. О дифференцированном отношении Шаламова к лагерному медицинскому персоналу см: Головизнин М.Медицина в жизни и творчестве Шаламова // «Закон сопротивления распаду»: сб. науч. тр. — Прага — Москва, 2017. С. 199–30.

- 9. ВШ7, 2, 311. Нельзя не отметить, что оценка О.Б. Максимова близка упрощенным эмоционально-интуитивным оценкам массового читателя, разделяющего писателей на «добрых» и «злых». В число «злых» нередко попадают Достоевский и Бунин, а эталоном «доброты» почему-то считается Чехов. Разумеется, при таком подходе Шаламов фатально оказывается в числе «злых»…

- 10. Кроме альманаха «На Севере дальнем» свои пристрастные воспоминания о Шаламове Б.Н. Лесняк опубликовал в ряде газет и журналов и включил в книгу «Я к вам пришел» (Магадан, 1998). В данном случае цитируется по изданию: Борис Лесняк. Я к вам пришел. Нина Савоева. Я выбрала Колыму. М.: Возвращение, 2016. С. 201.

- 11. «Воспоминания о Колыме». Глава «Бесстрашие» — ВШ7, 4, 453. Ср. также публикацию«Формула шагреневой кожи» в данном сборнике.

- 12. Рост Шаламова превышал 180 сантиметров, приближаясь к 185 сантиметрам (свидетельство С.Ю. Неклюдова). При этом его вес в состоянии доходяги снижался до 48 килограммов (так было при поступлении в больницу Севлага Беличья, где он встретился с Б.Н. Лесняком и Н.В. Савоевой).

- 13. ВШ7, 4, 488.

- 14. ВШ7, 2, 287.

- 15. О домыслах Лесняка, в том числе по поводу «доноса» (!) Шаламова на Лунина в период работы обоих в Центральной больнице на Левом берегу, см: Мамучашвили Елена. В больнице для заключенных // Шаламовский сб. Вып. 2. Вологда. С. 83–84.

- 16. Этот эпизод Шаламов счел необходимым привести и в главе «Дом Васькова» «Воспоминаний о Колыме», где зафиксированы случаи глубокого морального падения людей. — ВШ7, 4, 470–471.

- 17. На почве неприятия антисемитизма Шаламов впоследствии порвал отношения и со своим старым колымским другом, поэтом В.В. Португаловым. См. стихотворение «Был поэт-подвижник...» (1963) и комментарий к нему (Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 146, 498–499).

- 18. РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 68, л. 77 (Папка «Письма знакомых»).

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.