Максимов, Мисима, Бжезинский и другие

(по следам одной загадочной записи Шаламова)

Прежде чем приступить к конкретной проблеме (связанной с текстологией, и не только), хочу привести один забавный эпизод. Вспоминает А.В.Храбровицкий — весьма колоритный персонаж литературной жизни 1960-1970 годов, человек искренний, но не слишком глубокий, прямолинейный, эдакий «правдоруб» той эпохи. Вот что он пишет о Шаламове:

«Он был образованным человеком, читал книги по истории и философии, но я не мог уловить его взглядов. Однажды я прямо сказал ему, что не понимаю, какое у него мировоззрение. «Да никакого нет», — ответил он со смехом».[1]

Как известно, требование от писателя «мировоззрения», при этом обязательно «ясного» и «цельного», было чертой русских критиков-позитивистов 60-х годов XIX века, от них оно перекочевало в советскую литературу, и в этом смысле Храбровицкий (занимавшийся изучением В.Г. Короленко, наследника идей ХIХ века) был вполне простодушным ортодоксом. Ответ Шаламова «со смехом» очень показателен. Примерно так же ответили бы на тот же вопрос (и отвечали!) Пушкин, Чехов, Блок и другие любимые писатели Шаламова. Ибо докладывать каждому встречному и вообще декларировать свою «совокупность взглядов» (что и означает «мировоззрение») настоящему художнику не пристало: он выражает себя, свою философию, в своих произведениях.

Это, разумеется, вовсе не значит, что у Шаламова не было вполне определенных взглядов на мир и общество, на проблемы современности. Об этом лучше всего свидетельствуют его записные книжки. Они, кроме прочего, показывают, что Шаламов внимательнейшим образом следил за изменениями в мире, за тем, что называлось «международным положением». Не имея возможности из-за своей глухоты слушать радио, в том числе зарубежные «голоса», он восполнял этот пробел интенсивным чтением — и в Ленинской библиотеке, куда в 1960-е годы ходил постоянно, и дома. В его архиве немало вырезок из «Литературной газеты» (ее он выписывал), есть ссылки на журнал «Иностранная литература», а также на еженедельник «За рубежом» (этот дайджест иностранной прессы давал наиболее богатую информацию о мировых событиях). Важным источником для него служила и неофициальная информация, включая самиздат — здесь одним из посредников выступал тот же Храбровицкий.

Разумеется, Шаламов воспринимал все события не так, как банальные «читатели газет-глотатели пустот», по М.И. Цветаевой. Его оценки во многих случаях парадоксальны, но в них есть своя внутренняя логика. И понять эту логику — самое важное и интересное, ибо мы имеем дело с мыслями выдающегося писателя и поэта, который обладал особым даром проницательности (неслучайно Шаламов сравнивал себя, свою душу с «радаром»)...

Его записные книжки изданы пока далеко не полностью, т. к. с трудом поддаются прочтению из-за неразборчивого почерка. Тем не менее ряд мыслей Шаламова уже вошел в литературоведческий оборот.

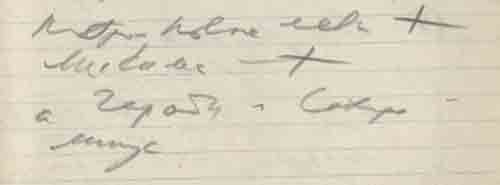

Многих исследователей давно заинтересовала загадочная формула: «Новые левые+, Максимов+, а Гароди и Сахаров минус». Она была впервые приведена И.П. Сиротинской в большой публикации материалов из наследия писателя в журнале «Знамя» (1995, №6) и во втором «Шаламовском сборнике» (Вологда,1997), с тех пор не раз републиковалась (включая и семитомник )[2], цитировалась и комментировалась разными авторами, однако, до конца ее смысл все же не прояснен.

Запись сделана в тетради, датированной самим автором январем 1971 г. Формула, как кажется на первый взгляд, выражает общественно-политические симпатии и антипатии Шаламова в ситуации начала 1970-х годов. С этой точки зрения, наиболее характерны его симпатии к «новым левым»: о них тогда много писали, они пользовались большим влиянием, особенно среди молодежи (как в Европе, так и в США, где они возглавили движение против войны во Вьетнаме). В общем неудивительно, что они заняли первое место в ценностном ряду Шаламова, т. к. он смолоду был приверженцем идей социальной справедливости и гуманистического социализма, воплощавшихся тогда в программах партии эсеров, а «новые левые» могли казаться ему их преемниками, наметившими некий новый вектор в мировых социальных умонастроениях (в связи с очевидным кризисом догматического марксизма и его практикой).

Приходится на сей счет говорить осторожно, в предположительном смысле, ибо фраза «новые левые+» , как представляется, все же не дает повода для далеко идущих идеологических (или мировоззренческих) обобщений. Скорее речь идет о моральных симпатиях Шаламова. На это прежде всего ясно указывает контекст — полное содержание записи, которое нередко забывается: «У меня формула очень простая. Все, чему ты учишь, делай сначала сам. Вроде «делай, как я ». Но моя формула в своем существе иная, антивоенная, чуждая и даже противопоставленная духу подчинения и приказа. Поэтому новые левые + ... » (и далее по тексту). То есть, можно сделать вывод, что Шаламов подразумевает в сущности не идеи «новых левых», а близость деятелей этого движения той моральной философии поступка, которую он исповедовал, — о непреложном единстве слова и дела ( то, что он ценил и в социалистах-революционерах). В этой связи можно полагать, что «новые левые» привлекали его прежде всего как люди поступка — «бунтари», жертвующие своим благополучием и решающиеся на протест против господствующих в обществе настроений. Он чувствовал в них своего рода родственные души — он и сам был таким в молодости. И, добавим, таким в сущности и остался — в своем одиноком бунтарском творчестве, которое шло «поперек» всех течений...

Под этим углом зрения становится понятным появление в формуле той реальной фамилии, о которой мы будем говорить.

Мне давно казалось странным присутствие здесь фамилии «Максимов»: оговорку пришлось делать и в книге о Шаламове в ЖЗЛ («Трудно понять, почему поставлен «плюс» писателю Вл. Максимову, который четкостью взглядов никогда не отличался и прошел сложную эволюцию»). Действительно, к 1971 году Вл. Максимов был очень далек от той известности, которую ему принесло редакторство в «Континенте», начавшееся в 1974 году в эмиграции. Прежде он был весьма средним советским писателем, и еще в 1968 году состоял членом редколлегии журнала «Октябрь», который Шаламов никогда не читал и редакцию которого обходил стороной (она имела одиозную репутацию «гнезда» сталинистов). Известно, что к началу 1970-х годов Максимов стал пылким прозелитом Солженицына, и уже на этом основании никаких плюсов от Шаламова он получить не мог. Последующая эволюция Максимова, закончившаяся полным разрывом с Солженицыным и признанием ошибочности своей долгой борьбы с фантомом «коммунизма» (в этом смысле он вполне разделял признание бывшего философа-диссидента А. Зиновьева: «Целили в коммунизм, а попали в Россию»), отстоит от 1971 года почти на два десятилетия.

Но от любых предположений относительно Максимова, как выясняется, теперь можно начисто отказаться, поскольку при внимательном прочтении рукописи в архиве Шаламова (РГАЛИ, ф.2596, оп.3, ед.хр.39, л.66 — см. фото 1) здесь вполне отчетливо видится совсем иная, явно японская фамилия — «Мисима».

Сетовать на некую «невнимательность» и тем более на «ошибку» И.П. Сиротинской, первого публикатора записи, я не стану, поскольку мне хорошо известен ее высочайший профессионализм, не раз продемонстрированный в гораздо более трудных случаях при распознавании почерка Шаламова. Скорее речь идет о ее крайней перегруженности этой работой и возникшем отсюда определенного рода автоматизме, который ориентирует исследователя-текстолога (любого!) на «знакомые» ассоциации и уводит от «незнакомых»[3]. Необходимо напомнить, что имя Вл. Максимова в начале 1990-х годов было у всех на слуху, а имя японского писателя и драматурга Юкио Мисимы не знал практически никто — его книги в СССР не издавались, а в России получили широкую популярность лишь в нулевые годы (во много благодаря стараниям Г. Чхартишвили-Б. Акунина).

Но как же мог Шаламов знать о Ю. Мисиме? И почему он поставил ему плюс?

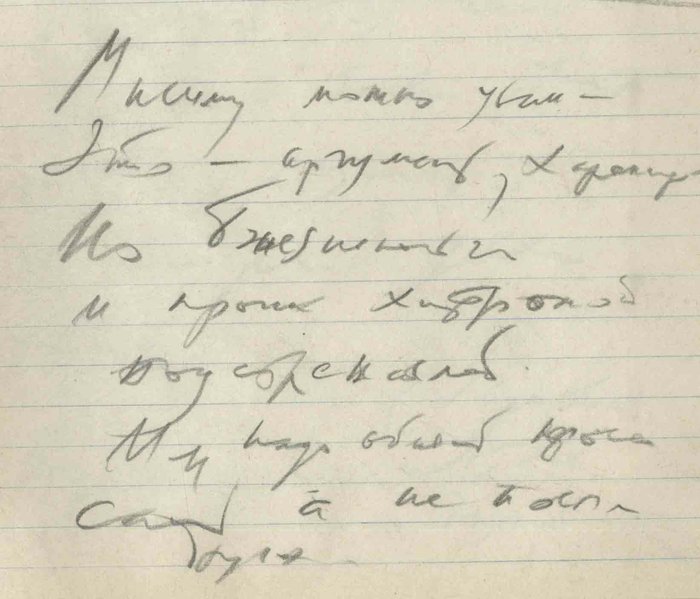

Помочь разобраться в этом может другая страница той же шаламовской тетради, на которой еще раз упоминается имя японского писателя. Эта запись (л. 50 того же дела — фото 2) сделана несколько ранее, она не совсем разборчива, но достаточно четко читаются следующие слова:

Это — аргумент, характер.

Но Бжезинский и прочие хитрожопые подстрекают.

Им надо обязательно крови...»

(Такова моя версия прочтения этой записи, основанная на опыте работы с рукописями Шаламова. Читатели могут убедиться, сколь часто он не дописывал окончания слов. Над распознаванием последней фразы этой записи надо еще немало потрудиться. — В.Е.).

Более всего интересно здесь упоминание З. Бжезинского и его характеристика. Но об этом ниже, а сначала все-таки о Мисиме. За что же его, по Шаламову, «можно уважать»? И что значит — «аргумент, характер»?

Сегодня, знакомясь запоздало с биографией талантливого японского писателя и драматурга (хотя бы по Википедии), мы узнаем, что он никогда не был «левым», а был исключительно «правым», причем «крайне правым», исповедуя ценности европейского ницшеанства и японского самурайства (именно поэтому его и не печатали в СССР и соцстранах; сегодня, когда мир стал более терпим к «вывихам» любого художника, эти оценки можно лишь немного смягчить). Но в те времена репутация Ю. Мисимы была вполне отрицательной, и никаких симпатий (в плане идей) у Шаламова вызвать не могла. Его могла привлекать, кажется, лишь литературная талантливость японского писателя, ибо в 1960-е годы тот несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию.

Однако, в итоге ключ к фразе «Мисима+» может дать громкое событие, связанное со смертью писателя: 25 ноября 1970 г. он покончил жизнь самоубийством, сделав себе харакири. Об этом много писали в мировой прессе, и какие-то отголоски, несомненно, дошли до Шаламова.

Чтобы их найти, пришлось просмотреть старые подшивки. В «Литературной газете» от 9 декабря 1970 г. обнаружился источник, которым наверняка пользовался Шаламов — статья собкора АПН в Токио М. Путинкова «Конец самурая», в которой подробно рассказывалось о гибели Мисимы. Здесь вполне недвусмысленно говорилось о «правых» убеждениях писателя, о созданной им военизированной организации «Общество щита» и попытке Мисимы с ее помощью осуществить государственный переворот (автор статьи открыто прямо называл эту акцию и «безрассудной», и «фашистской»).

Ситуация кажется более чем странной: Шаламов, прочтя эту статью, похвалил Мисиму и написал, что его «можно уважать»!? Эдак недалеко и самого автора «Колымских рассказов» заподозрить в симпатиях к фашизму! И заодно обвинить его в вопиющих противоречиях: и «левым» ставит плюс, и «правым»...

На самом деле это, конечно, не так. Ключевые слова, объясняющие логику Шаламова, — это, как представляется, слова из второй расшифрованной записи — «аргумент» и «характер». Не идеи человека и писателя его здесь интересуют, а исключительно способность к самопожертвованию, взятая, так сказать, в чистом виде, вне каких-либо политических и национальных факторов. (В этом смысле очевидно, что метод «харакири» не играет для Шаламова никакой роли — он смотрит на него как на выражение некоего морального универсума, символического акта, равного самопожертвованию его любимых русских героев). Причем, Шаламов всегда считал такие последовательные, решительные характеры и такие поведенческие «аргументы» (разумеется, вовсе не обязательно самоубийство) особенно важными для писателей — для тех, кто несет людям слово («Все, чему ты учишь, делай сначала сам»).

Вот, на мой взгляд, несколько упрощенное объяснение смысла его формулы: «Мисима+». С этой точки зрения и плюс Шаламова, поставленный «новым левым», обретает особое смысловое наполнение — то, о котором мы говорили выше: не столько идеологическое, сколько моральное. Следуя этой логике, можно предположить, что и оценки «минус», поставленные в той же записи Шаламовым французскому философу-марксисту Р. Гароди и советскому академику-диссиденту А. Сахарову несут в себе несколько иные коннотации, нежели те, что связаны с их идеями (этот вопрос мы оставляем за рамками исследования, поскольку требуется дополнительное изучение материалов о Гароди и Сахарове, которые могли быть известны Шаламову в конкретный отрезок времени — рубежа 1970-1971 годов).

А вот его отзыв о З. Бжезинском вполне однозначен и до предела красноречив: «Б... и прочие хитрожопые подстрекают. Им надо обязательно крови...»

Применение грубого лагерного жаргона («хитрожопость») у Шаламова всегда акцентирует его особое неприятие подобных личностей, открытую враждебность к ним. Ясно, что такие оценки возникли у писателя не спонтанно. Хотя в конце 1960-х годов З. Бжезинский еще не получил той известности, которая пришла к нему с назначением на пост советника президента США Д. Картера по национальной безопасности (в 1977 г.), в СССР он воспринимался как один из главных идеологов холодной войны и заклятый враг нашей страны. Таким он, как видим, представал и в сознании автора «Колымских рассказов». Этот факт нельзя не признать чрезвычайно важным и глубоко знаменательным.

На мой взгляд, фраза Шаламова о Бжезинском имеет все основания считаться одним из ярчайших выражений мировоззрения писателя (в наличии которого ему некоторые отказывали).Она лишний раз свидетельствует о его глубоком органическом патриотизме, именно — советском патриотизме (в котором ему тоже пытались и доныне пытаются отказать). Эта фраза может служить также ярчайшим доказательством абсолютной искренности всех формулировок известного письма Шаламова в «Литературную газету», написанного два года спустя. Она многое объяснит и в причинах отторжения Шаламовым деятельности «прогрессивного человечества» (либерального советского диссидентства, наивно полагавшегося на «дружбу с Америкой», т. е., в конечном счете, с Бжезинским и ему подобными...). Наконец, в свете этой фразы становится понятным и его категорическое неприятие деятельности Солженицына и та формула, которую Шаламов высказал в неотправленном письме автору «Архипелага ГУЛАГ»: «Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы— ее орудием...».

«Автор «Колымских рассказов» — «совок»? — фу, как неинтересно», — скажет какой-нибудь сноб.

А мне кажется, лучше бы стоило подумать о пророческом даре Шаламова.

В свете текущих международных событий, которые с предельной очевидностью раскрыли глубочайший исторический самообман России, начавшийся тридцать лет назад.

Прочтите еще раз, взвешивая каждое слово: «хитрожопые...подстрекают...им надо крови»...

Примечания

- 1. Храбровицкий А.В. Очерк моей жизни. Дневник. Встречи – М.: НЛО. 2012

- 2. Шаламов В.Т. Соч. в 6 томах + 7 том доп. – М.: Терра -Книжный клуб-Книговек, 2013, т. 5, с.315.

- 3. История текстологии знает множество примеров как разночтений, так и неверных прочтений источника, закреплявшихся иногда на многие годы (вспомним хотя бы пушкинистику). Все это связано с объективными трудностями. Классический пример здесь представляет позднее открытие Ю.Г. Оксмана: «Помните строки о «человеческом достоинстве, столько веков потерянном в грязи и навозе» (из знаменитого «Письма Белинского к Гоголю»)? Меня всегда смущал этот плеоназм: «грязь и навоз». Так вот, три новых списка, и притом старейших, позволяют установить, что речь шла о «грязи и неволе». Конечно, в неразборчивой скорописи чтение «навозе» и «неволе» равнозначны, но ведь русский народ утратил чувство собственного достоинства именно в неволе, а не в навозе!» (Ю.Г. Оксман, К.Чуковский. Переписка. – М., 2001. С.72-73).

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.