«Она еще жива, Расея…»

(Мотивы русской истории в «Колымских тетрадях»)

Казалось бы, время давно должно было сделать свое дело и отвести Шаламову одно из достойнейших мест в русской поэзии, теперь уже — в ее пантеоне. Ведь прошло почти двадцать лет с 1994 года, когда И.П. Сиротинской были изданы «Колымские тетради» — его основной поэтический труд, который он считал не менее значимым, чем «Колымские рассказы»[1]. Но Шаламову и тут не повезло — время наступило не поэтическое,

«Колымские тетради» прочли немногие. В результате мы встречаемся с такими печальными казусами, как сравнительно недавний (2008 г.) отзыв Е. Евтушенко: «Культура стиха у него была. Но больше вычитанная, чем добытая. Своей поэтики в стихах не проглядывалось»[2]. «Колымским тетрадям» посвящено всего несколько статей, причем, по-настоящему аналитичными можно признать лишь статьи Ю. Шрейдера и Е. Волковой[3]. В Магадане автор предисловия к местному изданию написал: «Варлам Шаламов очень неровный поэт, но это не значит плохой»[4]. No comment.

В итоге судьба поэзии Шаламова оказывается даже труднее судьбы его прозы. Конечно, «виноваты» в этом прежде всего «Колымские рассказы», их мощь, которая вольно или невольно затмила его стихи. Самое характерное в этом смысле — название рецензии Г. Адамовича на сборник стихов Шаламова «Дорога и судьба» (1967), опубликованной тогда в «Русской мысли» в Париже, — «Стихи автора “Колымских рассказов”»[5]. Во многом по этой причине поэзия поэзия Шаламова остается практически неизвестной зарубежному читателю. Конечно, существуют большие проблемы с переводом поэзии (сам Шаламов считал, что поэзия непереводима — в определенном смысле он прав; к счастью, есть школы и мастера перевода, которым нужно только время, часто большое историческое время. Сейчас даже самое полное на сегодня зарубежное шеститомное издание Шаламова на немецком языке выходит без стихов).

Представление, что стихи Шаламова были лишь неким лирическим дополнением к его прозе, — неверно по существу, и об этом уже писали Ю. Шрейдер и И. Сиротинская[6]. Сам Шаламов называл себя прежде всего поэтом, и это было для него естественно. Таково внутреннее самоощущение, свойственное настоящим большим поэтам, и только им — даже когда они пишут прозу. В этом плане Шаламов вполне родствен Пушкину и Лермонтову, А. Белому и Пастернаку — с ними он, как говорится, одной крови и на одном пиру. И вот почему ему так чужд Солженицын, который по своей природе вовсе не поэт. Приняв за отправную точку творчества Шаламова поэзию, мы лучше поймем и его личность, и, конечно, его прозу, которая не могла не быть прозой поэта (при всей условности этого понятия). Есть мнения, что стихи Шаламова «слабее» прозы, но все это очень субъективно, а сам Шаламов так не считал. Кстати, он писал (в письме А. Кременскому в 1971 г.): «Я хотел бы даже работы по связи моих стихов с прозой, но такой работы в наших условиях придется ждать сто лет» [6; 581]. Теперь, может быть, раньше…

В свете вышеизложенного очень понятно, почему первым, что Шаламов начал писать на Колыме, когда появилась такая возможность (еще заключенным, в фельдшерской избушке на ключе Дусканья в 1949 г.), — были стихи. А рассказы, как известно, начали создаваться уже на «материке» в 1954 г. Все это связано, разумеется, не только (и не столько) с тем, что писать стихи в лагере или около него более безопасно, что их легче спрятать или легче запоминать, а с тем, что они первичны как способ существования поэта. Шаламов писал: «Способ сопротивления».

Главное ощущение, когда читаешь сейчас «Колымские тетради» и вообще стихи Шаламова — это ощущение, что они явно и вызывающе выбиваются, выламываются из всего духа эпохи, в которую он жил. Вызывающе — потому что безоглядно свободны, потому что человек, их писавший, не заботился ни о чем, кроме правды. Не только исторической правды о своем времени, о пережитом, но и правды поэтической — выбора самых точных своих слов и своей интонации для выражения своих чувств и мыслей. Все это по-особому переживается, когда работаешь в архиве с рукописями Шаламова и видишь многочисленные варианты стихов. И совершенно особые эмоции испытываются, конечно, когда замечаешь, что написанное очень часто совсем не похоже на то, что было напечатано в прижизненных маленьких сборниках Шаламова, либо в журналах. Становится понятно, почему он называл своих редакторов «лесорубами», а многие опубликованные стихи — «стихами-калеками», «стихами-инвалидами»[7].

Ради конкретности, ради того, чтобы услышать поэтическое слово Шаламова и узнать, как с ним обходились, приведу типичный пример. В фонде Шаламова в РГАЛИ нашлась рукопись стихотворения под названием «Бухта Нагаево в августе 1937 года». Оно было написано в 1960 г. в Москве и вошло в сборник «Шелест листьев» (1964). Но в каком виде вошло? Назвали его просто «Бухта» и опубликовали только начальные строфы:

Легко разгадывается сон

Невыспавшегося залива.

Огонь зари со всех сторон

И солнце падает с обрыва.

И, окунаясь в кипяток,

Валясь в пузырчатую воду,

Нагорный ледяной поток

Обрушивается с небосвода.

И вмиг меняется масштаб

Событий, дел, людей, природы

Покамест пароходный трап,

Спеша, нащупывает воду.

И крошечные корабли

На выпуклом, огромном море,

И край земли встает вдали

Миражами фантасмагорий.

Прекрасное стихотворение само по себе, но в нем нет никаких примет 37-го года! Можно подумать, как талантлив поэт, который создал эту изящную, очень гармоничную по звуковой основе пейзажную зарисовку о пассажирах-туристах или геологах, которые сходят на берег в далекой бухте… Но в рукописи, в полном варианте этого стихотворения была еще одна, последняя строфа:

И по спине — холодный пот,

В подножьи гор гнездятся тучи.

Мы море переходим вброд

Вдоль проволоки колючей[8].

Конечно, строфу редакторы убрали из-за «холодного пота» и «проволоки колючей». А ведь только в этом варианте стихотворение имело не только смысловую, но и художественную законченность. Недаром Шаламов считал «Бухту» одним из лучших своих поэтических произведений. Кстати, то же его воспоминание легло в основу потрясающего рассказа «Причал ада» (1967), и здесь есть пища для размышлений и исследований, как шаламовские стихи переходили в прозу.

Упоминание каких-либо деталей о лагерях в стихах (именно в стихах — в прозе, мы знаем, были исключения) даже после ХХ-го съезда было под строжайшим запретом. Поэтому не стоит объяснять, почему никак не могли пройти цензуру стихи «Колымских тетрадей», скажем, со словом «мертвец». Хотя Шаламов создавал подлинные поэтические шедевры:

Жизнь другая, жизнь не наша —

Участь мертвеца,

Точно гречневая каша,

Оспины лица.

Синий рот полуоткрытый,

Мутные глаза.

На щеке была забыта —

Высохла слеза… [3; 209]

Привожу это стихотворение, чтобы лишний раз показать, насколько глубок и изощренен был Шаламов-поэт: подобных эпитетов и метафор в его прозе нет; как он смело использует фетовский и цветаевский хорей: можно предполагать, что он вполне сознательно отталкивался от А. Фета, от его знаменитого «Шепот. Робкое дыханье…», а писал о мертвецах! Получается своего рода трагическая пародия, послание из ХХ века XIX-му.) Но «Колымские тетради» (в дальнейшем — «КТ») никак нельзя свести только к лагерной теме, к лагерным мотивам — да в них и немного стихотворений, где присутствует страшная предметность. Преобладает же так называемая пейзажная лирика, связанная и с Колымой, и со средней полосой России, где поэт буквально воскресал от общения с природой, лечился ею, она питала его стихи, наполняла их новыми философскими смыслами. Шаламов написал в 1961 г. эссе о пейзажной лирике, где так определял ее:

«Весь мир помогает выговориться поэту».

В том же эссе есть такие слова: «Именно в пейзажной лирике с особенной силой сказывается чувство родины, родной страны» [5; 74]. Слова «чувство родины» подчеркнуты им самим, и это лишний раз показывает, что такое чувство (без которого, по его мнению, не может быть настоящего поэта) у Шаламова всегда присутствовало, хотя оно было особым, интимным и совсем не восторженным, не похожим на образцы советской поэзии, где принято было только «воспевать» родину (наподобие того, как это делал, например, лауреат Сталинской и Ленинской премии А. Прокофьев: «Я только то и делаю, что славлю / Самозабвенно Родину свою»). Шаламовское чувство родины было сродни лермонтовскому («люблю Россию я, но странною любовью»), на что имелись свои причины. Это чувство было невостребованным и отчужденным, о чем он писал в маленьком стихотворении 1955 года:

Мы родине служим — по своему каждый,

И долг этот наш так похож иногда,

На странное чувство арктической жажды,

На сухость во рту среди снега и льда.[7; 173][9]

Это важно помнить при рассмотрении всего того материала, к которому мы переходим.

В «КТ», во всех их шести сборниках, есть небольшой, но чрезвычайно значимый пласт стихотворений, связанных с размышлениями Шаламова об исторической судьбе России. Эта тема не могла его не волновать, особенно после Колымы. Знаменательно, что три стихотворения — «Все те же снега Аввакумова века», «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» написаны в 1949‒1950 гг. на ключе Дусканья[10]. Шаламов особенно дорожил последним стихотворением, и включил его в состав «Синей тетради», переданной Пастернаку. Эти стихи, наряду с написанным тогда же «Рассказом о Данте», по его позднему комментарию, —

«это поиски аналогии к историческим образам прошлого, выражение симпатий и антипатий на историческом материале и в то же время проверка на себе: годятся ли те герои для меня? Или для меня годятся только деревья, скалы, река?» [4; 450]

В самом рефрене маленького четверостишия:

Все те же снега Аввакумова века,

Все та же раскольничья, злая тайга,

Где днем и с огнем не найдешь человека,

Не то, чтобы друга, а даже врага

— явственно звучит мотив некоей обреченности, некоей вечной неизменности исторической судьбы России. Почему он связан у Шаламова именно с образом Аввакума и его века? Ясно, что это четверостишие — первый подступ поэта к теме, которая столь мощно воплотится у него в стихотворении (или «маленькой поэме», как он ее называл) «Аввакум в Пустозерске», но важно указать на истоки темы.

Шаламов, несомненно, хорошо знал «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», прочтя его скорее всего еще в школьные годы и испытав влияние того своеобразного «культа» «огненного протопопа», который сложился в литературе 1910‒1920-х гг.[11] Конечно, ему запомнилась биография первого русского писателя, его ссылка в Сибирь, в «Даурские земли» (нынешнее Забайкалье). От Колымы это далеко, но на Колыме больше всего распространена та порода лиственницы, которая в ботанических справочниках обозначается как даурская. В обиходе, тем более среди заключенных, этот эпитет не употреблялся, но Шаламову-поэту он не мог не понравиться своей красотой и звучностью, и он использовал его потом не раз и в стихах, и в прозе, в том числе в рассказе (почти стихотворении в прозе) «Воскрешение лиственницы». Именно отсюда у него могли возникнуть ассоциации с Аввакумом и отождествление его судьбы с собственной.

Что касается стихотворений «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни», то сам их замысел был связан у Шаламова скорее всего не с воспоминаниями о давнем посещении Третьяковской галереи, где висели эти знаменитые картины В. Сурикова, а с иным, внешним толчком. Вполне вероятно, что этим толчком послужили журнальные репродукции этих картин, случайно оказавшиеся в той фельдшерской избушке, где он жил, либо он увидел эти репродукции в больнице. Ведь в январе 1948 г. в СССР необычайно широко отмечалось 100-летие со дня рождения великого русского художника, юбилейное торжественное заседание проходило в Москве в Большом театре (о чем писала «Правда»[12]), и разнообразные «просветительские» репродукции, в том числе и на почтовых марках, конечно, доходили и до Колымы. (Вообще, у Шаламова очень много — больше, чем у других поэтов — стихотворений, навеянных живописными полотнами. Это свидетельствует о его особой чуткости к живописи — не только к ярким краскам (что связано, несомненно, с долгими годами, проведенными в колымском однообразии), но и к ярким сюжетам и деталям, которые постоянно наводили его на аналогии с современностью. Это мы увидим на примере стихотворения «Персей и Муза».)

«Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни» представляют своего рода поэтический диптих Шаламова на темы картин Сурикова — диптих, открыто полемичный к современности, к тому, как преподносились тогдашней — сталинской — пропагандой эти картины. Раскольники тогда рассматривались с сугубо примитивных антирелигиозных позиций — как «выразители религиозного фанатизма сравнительно узких слоев населения России»[13]. Шаламов увидел в суриковской боярыне совсем иное — жертву, страдалицу, родственную судьбу, такую же арестантку, как и он сам. «Бердыши тюремного конвоя / Отражают хмурое лицо», — заявлено в первых строках, хотя слово «конвой» к XVII веку никакого отношения не имеет. Его восприятие боярыни вполне исторично:

С той землей она не будет в мире,

Первая из русских героинь,

Знатная начетчица Псалтири,

Сторож исторических руин,

— и в то же время очень лично — настолько лично, что он связывает с этой героиней свою самую заветную мысль, рожденную всем опытом Колымы — мысль о своем жертвенном призвании художника. Ею он завершает стихотворение:

Так вот и рождаются святые,

Ненавидя жарче, чем любя,

Ледяные волосы сухие

Пальцами сухими теребя.

Все это было чуждо и непонятно не только сталинскому времени, но даже и эпохе «оттепели». При первой публикации «Боярыни Морозовой» в сборнике «Огниво» (1961) редакцией были сняты две строфы, в том числе последняя, ключевая. Само слово «святые» (как и «мертвецы») было тогда табуировано для печати, а «ненавидеть жарче, чем любить» что-либо тоже не полагалось…

Поэтическая высота Шаламова и его гражданская прямота — при том, что в 1949 г. он еще находился в статусе заключенного — с особой силой проявилась в стихотворении «Утро стрелецкой казни», где предельно открыто заявлены «симпатии и антипатии на историческом материале». Эта картина Сурикова, напомним, посвящена началу эпохи Петра I, когда в 1698 г. молодой царь жестоко подавил бунт стрельцов — сторонников его соперницы царевны Софьи. Художник-гуманист ХIХ в. В. Суриков осуждал государственное насилие — образ Петра, окруженного иностранцами, у него малосимпатичен, а казнимые стрельцы изображены с огромным сочувствием. Но ХХ-й век в России перевернул эти представления: как известно, при Сталине Петр I (и Иван Грозный) стали именоваться исключительно «прогрессивными» царями — в целях исторического оправдания сталинского террора. Шаламов, конечно, это не просто знал, а чувствовал ежечасно. В контексте 1949 года его стихотворение было абсолютно «крамольным», ведь он целиком стоял на позиции Сурикова, так же горячо сочувствуя жертвам:

…Они, не мудрствуя лукаво,

А защищая честь и дом,

Свое отыскивают право

Перед отечества судом.

Но поэтическая мысль Шаламова идет гораздо дальше в своем обобщении — он не только напрямую сближает эпохи Петра и Сталина по их варварскому духу насилия[14], но и связывает их исторической преемственностью, государственной традицией, своего рода русским роком:

…И эта русская телега

Под скрип немазаных осей

Доставит в рай еще до снега

Груз этой муки, боли всей.

Эта мысль еще более заострена в последней строфе, где Шаламов говорит о «несмываемом позоре» этой государственной традиции, ставшей своего рода национальным символом в глазах многих людей:

И несмываемым позором

Окрасит царское крыльцо

В национальные узоры

Темнеющая кровь стрельцов.

Неудивительно, что у этого стихотворения была еще более тяжелая судьба — в «оттепельные» сборники Шаламова «Огниво» и «Шелест листьев» (1964) оно вообще не попало, а в сборнике «Дорога и судьба» (1967) из 13 строф, составляющих полный вариант, было опубликовано лишь 8, в том числе убраны строфы, упоминающие об «отечестве», «русском» и «национальном». В этом сказались, несомненно, новые веяния как в идеологии, так и в литературе, выразившиеся в свертывании критики Сталина и усилении казенного «патриотизма». Табу на критику России было непосредственно связано с общим подъемом русского национализма, получившего в литературе эвфемистическое название неославянофильства или «почвенничества»[15].

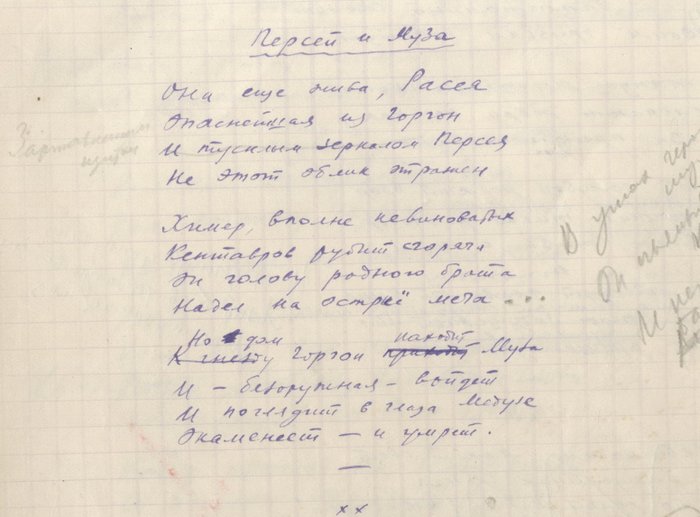

Одно из главных стихотворений Шаламова (так его он называл сам) — «Аввакум в Пустозерске». Оно было написано 1955 г. и вошло в четвертый сборник КТ «Златые горы». Разумеется, Шаламов никак не считал его стихотворением только «на историческую тему». В позднем комментарии автор писал: «Формула Аввакума здесь отличается от канонической. Стихотворение мне особенно дорогое, ибо исторический образ соединен и с пейзажем, и с особенностями авторской биографии» [3; 248]. То есть, «Аввакум» — это и об Аввакуме, и о себе, а исторический фон, детали природы имеют цель художественного усиления и обогащения образа лирического героя, но отнюдь не цель некоего противоцензурного камуфляжа и уловки, как может показаться теперь. Шаламов — поэт прямой речи, и смешно было бы думать, что он, откровенно писавший и колючей проволоке, и о кровавых «национальных узорах», стал бы как-то маскировать свое стремление к свободе, выраженное в знаменитых теперь строках «Аввакума»: «Наш спор — о свободе, / О праве дышать». Для него это был повод поэтически (а не политически) заявить о вечной, вековой проблеме России, безотносительно к XVII или XX веку, а тем более — безотносительно к 50-м или к 60-м годам. Весьма показательно, что «Аввакум» был напечатан в 1967 г. в сборнике «Дорога и судьба» (выпущенном издательством «Советский писатель», где выходили все поэтические книжки Шаламова) — хотя и без целого ряда строф, но с полным сохранением слов о свободе и «праве дышать». Возможно, цензоры и останавливали свое бдительное око на этих словах, но в художественном контексте стихотворения они звучали совершенно естественно, без тени «диссидентских» // 32// аллюзий (как мы знаем, диссидентство и диссидентская субкультура были чужды Шаламову). Характерно, что в заметках «В дебрях “Советского писателя”», после мытарств с очередным сборником «Московские облака» (1972), он писал: «Аллегории — в воспаленном мозгу редакторов» [7; 421]. Вообще, аллегории (в старом и добром смысле, как художественный прием) Шаламов постоянно применял, и самый яркий пример здесь представляет стихотворение «Персей и Муза», которое можно считать также наиболее радикальным и беспощадным в плане критики российской истории. Стихотворение написано в 1955 г., и можно предполагать, что здесь тоже был внешний «живописный» толчок, т.к. в марте этого года Шаламов проездом (по пути из Петрозаводска, куда его направляли в командировку как снабженца) побывал в Ленинграде, и в коротком промежутке между поездами мог немного посмотреть Эрмитаж, в том числе задержаться у известной картины П. Рубенса «Персей и Андромеда». Можно сказать, что это «дважды аллегорическое» стихотворение, поскольку Шаламов следует за аллегориями Рубенса:

Она еще жива, Расея,

Опаснейшая из Горгон,

Заржавленным щитом Персея

Не этот облик отражен.

Химер, ничуть не виноватых,

Кентавров рубит сгоряча,

Он голову родного брата

Надел на острие меча.

В ушах героя шум победы,

Он пьяный мед, как воду, пьет,

И негритянка Андромеда

Лиловый подставляет рот…

Но дом Горгон находит Муза,

И — безоружная — войдет,

И поглядит в глаза Медузе,

Окаменеет — и умрет.

Самое смелое и поразительное здесь — первая строка «Она еще жива, Расея» и страшный гротескный образ «Расеи» как медузы Горгоны. По древнегреческой мифологии, запечатленной у Рубенса, Горгона обращает все живое в камень. И Муза, если попадется на глаза Горгоне — тоже окаменеет и умрет. Таким образом, «Расея» у Шаламова — это губительница всего живого, и особенно опасна она для поэтов. На такой актуальный смысл стихотворения наводит имеющийся в его тетрадях того же периода «синодик» поэтов и писателей, кого, по его словам, «убили, заставили замолчать» при Сталине: он начинается именами В. Маяковского, М. Горького, А. Воронского и заканчивается именами О. Мандельштама, П. Васильева и Н. Клюева[16].

Несомненно, само понятие «Расея» связано у Шаламова с его молодостью, с послереволюционными 1920-ми годами, когда оно широко употреблялось в качестве одного из синонимов «проклятого прошлого» и символизировало культурную отсталость старой России. Можно с достаточной уверенностью полагать, что этот образ во многом навеян С. Есениным, известным стихотворением из «Москвы кабацкой»: «Снова пьют здесь, дерутся и плачут… Вспоминают московскую Русь» с заключительными печальными строками: «Ах, Расеюшка, ты Расея — азиатская сторона»[17].

Шаламов говорит о «Расее» совсем с другой интонацией, без ласковой снисходительности, и это вполне объяснимо. Пребывание в лагерях, особенно на Колыме, столкновение с огромным подземным миром, где нет морали, а царствует насилие, и только оно, — открыло ему, что старая «Расея» никуда не ушла. Ее «азиатское», жестокое и варварское существо, в представлении Шаламова, лишь обнажилось до предела, резко разрослось и стало определять не только лагерный, но и весь стиль жизни страны — снизу доверху (задаваемый, естественно, «верхом», но и «низом» активно поддержанный). Эти мысли и стоят за всеми символами стихотворения. Например, строфа: «Химер, ни в чем не виноватых, / Кентавров рубит сгоряча, / Он голову родного брата / Надел на острие меча» — прочитывается как картина «мясорубки» 1937 года со всеми ее мрачными чертами: «рубкой» невиновных, доносами на родственников для их убийства. (Как известно, и сам Шаламов был арестован в 1937 г. по доносу брата своей жены).

Стоит заметить, что это стихотворение Шаламов включил в список «Избранные стихи» «Колымских тетрадей», составленный в середине 1960-х гг., то есть считал его важным для своего творчества[18]. И это справедливо. Мощная гротескная аллегория Шаламова «Расеи — Горгоны», на мой взгляд, должна занять место в ряду самых трагических стихотворений русской поэзии ХХ века. О России как убийце, как самопожирательнице, уничтожающей своих детей — лучших детей, с огромной болью писали многие выдающиеся поэты: А. Ахматова: «Любит, любит кровушку, русская земля»[19], М. Волошин: «Горькая детоубийца — Русь»[20]. Из того же ряда — горчайшее признание А. Блока в дневнике перед смертью: «Слопaлa-тaки погaнaя, гугнивaя родимaя мaтушкa Россия, кaк чушкa своего поросенкa»[21]. Шаламов венчает этот ряд своим поэтическим приговором, как бы предугадывая и свою судьбу: «Она еще жива…».

Конечно, было бы большой ошибкой считать, что говоря о «Расее», Шаламов нарочито стремится в сниженном виде представить свою родину, как дореволюционную, так и послереволюционную. Имея в виду как раз послереволюционное время, Шаламов в своем разборе романа Б. Пастенака «Доктора Живаго» писал: «Россия. Половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего человеческого в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать» [6; 44]. Последние слова — это главный плюс, который ставит Шаламов революции, ее идеалам. Очевидно, что под «Расеей» он имеет в виду не Россию как таковую, а одну из ее ипостасей, часть ее тела и духа — темную, отрицательную, антикультурную. Эта ипостась в его глазах имеет своего рода имманентный характер, поскольку она живет постоянно, то угасая, то возобновляясь. Вот пример из рассказа «Воскрешение лиственницы»:

«Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, — ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить o ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет? После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов — бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие».

Эти страстные негодующие строки из рассказа, написанного в 1966 г., можно считать прямым продолжением мотивов КТ о неизменности исторической судьбы России в ХХ веке. «Извечный русский сюжет» — о доносах и предательствах 1937 года, но и сейчас, в 1960-е годы, считает Шаламов, «ничего не изменилось в России — ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие». Это, конечно, слова поэта, который говорит метафорическим языком о метафизических проблемах российского бытия, но он имеет в виду и конкретную «человеческую злобу» и «равнодушие», которые скрыты в недрах в общества и то и дело всплывают наверх, отвергая ту горькую правду, которую несет художник…

Можно привести еще немало примеров из прозы Шаламова, где он сурово судит свою страну, употребляя и слово «Расея», которое играет у него роль своего рода концепта[22]. Но при этом необходимо иметь в виду, что вся его философия основана на антропологическом подходе, и в этом смысле имеет универсальный характер. В «Четвертой Вологде» он писал:

«Человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, и не только фашизм показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии» [4; 9].

Не случайно в его высказываниях Колыма обычно соседствует с Освенцимом и подчеркивается их тождество в плане нового, неслыханного варварства, принесенного ХХ веком. Шаламов судит Россию, потому что он ее лучше знает, и знает именно по тем поистине «роковым минутам» (Тютчев), точнее — по роковым годам и даже десятилетиям, которые ему довелось пережить.

Уникальность опыта Шаламова, сохраненные вопреки всему высочайшие этические представления и духовное бесстрашие дали ему возможность увидеть и с беспощадной силой обнажить многие пороки России и многие отрицательные черты русского национального характера. Это и склонность к «стяжательству», т.е. неуважение к чужой собственности, воровство; сюда же относится открытый им в «Очерках преступного мира» феномен «жульнической крови»; это «неудержимая склонность русского человека к жалобе, к доносу»[23]. Самой отвратительной чертой как старой, так и новой России он считал «черносотенство» или антисемитизм, особенно его возрождение, начавшееся при Сталине и расцветшее в СССР в 1950-е и последующие годы[24]. Все это в совокупности с жестокостью, своего рода перманентной «злобой» и «равнодушием» и составило в его сознании образ «Расеи» как «еще живой»… Конечно, Шаламов — не единственный, кто приходил к подобным печальным выводам. Традиция национальной самокритики чрезвычайно сильна в русской культуре, и о негативных чертах национального характера писали еще Пушкин и Достоевский, Бунин и Бердяев[25]. Однако, в большинстве своем эта критика осуществлялась в рамках традиционного представления о дихотомичности «русской души» и уравновешивалась указанием на высшие духовные достоинства России, верой в их незыблемость, в то, что страна «спасется» тем или иным образом. Шаламов же гораздо более категоричен и гораздо более пессимистичен в этом плане — его мысль, как мы видели, наполнена огромной тревогой, определенного рода фатализмом. Можно утверждать вполне определенно: никто в русской литературе второй половины ХХ века так горячо и страстно, с такой откровенностью не говорил о вечных язвах России. Я целиком разделяю мысль О. Чухонцева, высказанную им на шаламовских чтениях 1994 г. в Вологде, что в этом смысле в русской философской традиции Шаламов ближе всего к П. Чаадаеву[26]. Но надо подчеркнуть, что это исключительно самостоятельная шаламовская позиция, отнюдь не книжная, не заимствованная: Шаламов вряд ли слишком хорошо знал Чаадаева — характерно, что ни одной ссылки на «Философические письма» и даже на известную полемику-переписку Пушкина с Чаадаевым у него нет.

Очевидно, что знаменитый трагический вывод Чаадаева о том, что «в нашей крови есть нечто враждебное истинному прогрессу»[27], носил характер спонтанного умозрительного прозрения, в то время, как у Шаламова его заключения имеют прежде всего глубочайшую эмпирическую основу, и благодаря этому — особую весомость. Однако, нельзя отрицать, что в них присутствует и метафизическое пророческое начало, связанное именно с тем, что он был поэтом. Об этом его качестве лучше всего, пожалуй, сказала И. Сиротинская: «Поэт, чувствующий подспудные силы, движущие миром, тайные связи явлений и вещей, душой прикасающийся к нитям судеб»[28].

Говорить ли о том, почему Шаламов был чужд и неугоден «мейнстриму» литературно-общественно-литературной жизни 1960‒1970-х и последующих годов — русскому национализму, связанному со стремлением возродить «русское национальное самосознание» на основе отрицания русской же революционной традиции? В глазах этой, ставшей со временем очень влиятельной силы как внутри СССР, так и среди эмиграции, Шаламов, несомненно, был «плохим патриотом» (если не «русофобом»), о чем ярко свидетельствует одна из обвинительных фраз, брошенных в его адрес главным идеологом «русского национального самосознания» А. Солженицыным в позднем мемуаре: «Разве горит у него… жажда спасения Родины?»[29]

Говорить ли о том, что именно русский национализм, превратившийся со временем в «русский сепаратизм», стал основной питательной силой в политике, которая привела к разрушению СССР, полностью подтвердив афоризм А. Михника «Национализм — последняя стадия коммунизма»[30]?

Шаламов никогда не стремился выступать в роли «спасителя» России. Вся его суровая критика, вся его мысль в конечном счете была направлена исключительно на одно — на избавление свой родной страны от застарелых пороков, которые столь зримо и «несмываемо» проявились как в прошлом, так и в ее истории в ХХ веке.

Примечания

- 1. «Сохранившиеся стихи 1937‒1956 годов “Колымские тетради” — их шесть — смею надеяться — страницы русской поэзии, которых никто не напишет» — из письма Шаламова О. Михайлову, 1968 г. [6; 531].

- 2. Евтушенко Е., «Каторжник-летописец» // Новые Известия, 24 октября 2008.

- 3. Шрейдер Ю., «Граница совести моей» // Новый мир, 1994. № 12; Волкова Е.В., «“Лиловый мед” Варлама Шаламова (поэтический дневник “Колымских тетрадей”)» // Человек. Альманах. М., 1997.

- 4. Пинковский В., «Поэзия Варлама Шаламова» // Шаламов В.Т., Колымские тетради. Магадан, 2004. С. 16.

- 5. Адамович Г., «Стихи автора “Колымских рассказов”» // Русская мысль. Париж. 27 августа 1967.

- 6. Шрейдер Ю., Ук. соч.; Сиротинская И., Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006.

- 7. Ср. письма Шаламова А.И. Солженицыну [6; 289, 291] и О.Н. Михайлову [6; 530].

- 8. РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 84. л. 3об.

- 9. Впервые опубликовано в подборке «В.Т. Шаламов. Из литературного наследия. Стихи 1950‒1980-х гг.». Публ. И.П. Сиротинской // Знамя. 1990, № 7.

- 10. Шаламов обычно не датировал своих стихов, и здесь помогают его комментарии с указанием некоторых датировок, сделанные в конце 1960-х годов и впервые опубликованные И.П. Сиротинской в первом издании «Колымских тетрадей» в 1994 г. [3; 446‒450].

- 11. Подробнее об этом: Розанов Ю., «Протопоп Аввакум в творческом сознании А.М. Ремизова и В.Т. Шаламова» // К столетию со дня рождения В.Т. Шаламова. Материалы международной конференции. М., 2007. С. 302‒315. [Электронный ресурс]: http:// shalamov.ru/research/227/

- 12. «Памяти В.И. Сурикова» // Правда, 27 января 1948.

- 13. БСЭ, второе издание, т. 36, статья «Раскол» (том вышел в 1955 г.).

- 14. Аналогия между сталинскими и петровскими временами (в их отрицательной оценке) проводилась в 1950-е годы крайне редко. Стихотворение ровесника Шаламова Арсения Тарковского «Петровские казни» было написано в 1958 г., но увидело свет лишь в эпоху «гласности».

- 15. Исторические аллюзии в виде «неконтролируемого подтекста» стали с особым рвением отыскиваться цензурой после публикации в журнале «Юность» (1968, № 1) стихотворения О. Чухонцева «Повествование о Курбском». Стихотворение было подвергнуто разгромной критике (статья Г. Новицкого «Вопреки исторической правде» // ЛГ, 7 февраля 1968), где поэта обвиняли в «оправдании измены», хотя он таких целей, конечно, не ставил. Шаламов в своих записных книжках отмечал: «Двадцать лет назад Чухонцева бы расстреляли по такому доносу — статье Новицкого» [5; 302]. В этот период Шаламов сотрудничал с журналом «Юность» и при встречах с О. Чухонцевым сочувствовал ему. В дальнейшем в поэзии О. Чухонцева, ставшего одним из выдающихся поэтов современности, все больше развивается критический взгляд на русскую историю, во многом схожий со взглядом Шаламова. Характерно, что «почвенническая» критика воспринимала (и воспринимает до сих пор) поэзию Чухонцева как «антирусскую». Ср. Бондаренко В., «Плач проходящего мимо Родины» // День литературы, 1999, № 42.

- 16. РГАЛИ, ф. 2696, оп. 3, ед. хр. 10, л. 88.

- 17. Есенин С.А., Полн. собр. соч. в 7 томах. М., 1995‒2002. Т. 1. С. 169‒170. При всей сложной издательской судьбе стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут» оно было широко известно и, по свидетельству Г. Бениславской [Есенин С.А., Т. 1, с. 598‒601] ходило в списках, которые были доступны студенту Шаламову. Недаром писатель позднее ссылался на это стихотворение в очерке «Сергей Есенин и воровской мир», а очерке об А.К. Воронском назвал «Москву кабацкую» «вершиной творчества Есенина»: «<…> Каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики, отличающийся необыкновенной оригинальностью, одетой в личную судьбу, помноженную на судьбу общества, с использованием всего, что накоплено русской поэзией ХХ века — выраженной с ярчайшей силой» [4; 577]. Подробнее: Неустроев Д., «В.Т. Шаламов о С.А. Есенине» // [Электронный ресурс]: http://shalamov.ru/research/126/ (дата обращения: 18. 07. 2016).

- 18. РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 107, л. 2. В список вошло 111 стихотворений из 464, составляющих полный цикл «Колымских тетрадей».

- 19. Ахматова А.А., Собр. соч. в 6 т. М., 1998. Т. 1. С. 355.

- 20. Волошин М., Жизнь — бесконечное познанье. Стихотворения и поэмы. М., 1995. С. 147. Стихотворение М. Волошина «На дне преисподней» (1922) с этими строками В.Т. Шаламов цитирует в своих заметках «Об эмигрантах, вернувшихся в Россию» [7; 403].

- 21. Блок А., Собр. соч. в 6 т. Т. 6. Л., 1983. C. 305. (Письмо А. Блока К. Чуковскому 26 мая 1921 г.)

- 22. Ср.: «Отец, укрытый слепотой, при новых тяжких известиях говорил: “Все это пустяки”. Увы, это не было пустяками. Выступала на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему» (Из черновиков «Четвертой Вологды» [7; 426].)

- 23. О «деревенской страсти к стяжательству» Шаламов пишет в «Четвертой Вологде» [4; 9] о «жульнической крови» и ее присутствии не только у уголовников, но и у «фраеров», т.е. свободных граждан — в одноименной части «Очерков преступного мира» [2; 11‒40], о «неудержимой склонности русского человека к жалобе, к доносу» в заметках «Что я видел и понял в лагере» [4; 626]. Подробнее об этом: Есипов В.В., «Не “пойте” мне о народе…» (образ народа в прозе И. Бунина и В. Шаламова // IV международные шаламовские чтения. М., 1997; Есипов В.В., Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2007. С. 201‒224.

- 24. Отвращение к антисемитизму как к олицетворению «темного комплекса человеческих страстей, не управляемых разумом» [4; 114] Шаламов унаследовал от отца-священника, много лет прослужившего в Америке с ее «джефферсоновским духом» веротерпимости. В связи с этим Шаламову (и отцу) импонировали интернационалистские лозунги Октябрьской революции. «Но уже в тридцатых годах антисемитизм не считался позором, а после войны стал чуть ли не доктриной вплоть до Кочетова и редакции “Москвы”», — отмечал он в записных книжках, подчеркивая, что «антисемитизм и интеллигенция — разные миры» [5; 273]. По свидетельству С.Ю. Неклюдова, Шаламов расценивал проявления антисемитизма (в быту и в литературе) как уголовное преступление — антисемиту, по словам писателя, «не подают руки и сразу бьют в морду». См.: Неклюдов С.Ю., «Варлам Тихонович Шаламов: 1950-е‒1960-е годы» // Соловьëв С.М. (сост.), Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 21.

- 25. Например, Н. Бердяев в статье «Темное вино» (1918) писал: «В русской земле, в русском народе есть темная, в дурном смысле иррациональная, непросветленная и не поддающаяся просветлению стихия. Как бы далеко не заходило просветление и подчинение культуре русской земли, всегда остается осадок, с которым ничего нельзя поделать… Эта темная русская стихия реакционна в самом глубоком смысле слова. В ней есть вечная мистическая реакция против всякой культуры, против личного начала, против прав и достоинства личности, против всяких ценностей» (Бердяев Н.А., Судьба России. М., 1990. С. 51).

- 26. Шаламовский сборник. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 203.

- 27. Чаадаев П.Я., Статьи и письма. М., 1989. С. 48.

- 28. Сиротинская И.П., Указ. соч. С. 9.

- 29. Солженицын А.И., «С Варламом Шаламовым» // Новый мир. 1999, № 4. С. 169.

- 30. Подробнее о «русском сепаратизме» и его роли в разрушении СССР, повлекшем катастрофические изменения в его этнокультурном ядре — России, см: Есипов В.В., Варлам Шаламов и его современники. (На с. 176 книги приведена библиография научных работ по данной теме).

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.