«Вы будете гордостью России…»

На свете не так много провинциальных городов, увековеченных в названиях произведений выдающихся писателей. «В городе N» — этого в русской литературе хоть пруд пруди, но никто, кажется, не написал ни «Четвертого Саратова», ни «Четвертой (или Пятой) Рязани» (Твери, Калуги и так далее). В этом смысле Вологде, безусловно, необычайно повезло: своей книгой Варлам Шаламов обессмертил свой родной город, введя его в большую литературу — в особый мир, где даже знаменитые марки «вологодского масла» и «вологодских кружев» имеют лишь относительное значение. Шаламов не только открыл многим читателям во всем мире, что есть такое замечательное место на севере России, но и заставил задуматься о том, какова она, настоящая глубинная Россия, откуда являются на свет время от времени великие люди...

К сожалению, значение «Четвертой Вологды» в творчестве В. Шаламова и в русской литературе второй половины XX века по-настоящему еще не осмыслено. Виной тому резкие и стремительные перемены в российском обществе, в его умонастроениях и вкусах, произошедшие в последние десятилетия. Наверное, не надо объяснять, почему самыми востребованными в этот период оказались «Колымские рассказы » Шаламова, Но они, увы, заслонили остальную часть его большого литературного наследия, связав имя писателя исключительно с «лагерной темой». Тем самым, вольно или невольно, все богатство и многообразие его личности и таланта было сведено к образу вечного носителя колымской телогрейки или полушубка... Между тем, его образ — как это ни парадоксально — гораздо ближе к обладателям самых строгих и изысканных классических костюмов, а также и модернистских фраков «серебряного века». Другой вопрос, что подобными одеяниями Шаламову не пришлось воспользоваться при жизни (по известным обстоятельствам), но весь его дух там — в подлинной высокой культуре, которой всегда сопутствует необыденная форма жизни и соответствующий ей образ мыслей. Недаром дружбой с Шаламовым чрезвычайно дорожил Б. Пастернак, недаром он был как равный принят в «высшем свете» литературной Москвы 1960-х годов — он встречался и с А. Ахматовой, и с И. Эренбургом, и со всем кругом выдающихся людей, собиравшимся вокруг Н. Мандельштам. Шаламов был настоящим русским интеллигентом старой закваски, и потому вовсе не неожиданно звучат его строки из письма к Н. Мандельштам 1965 года :

«Утрачена связь времен, связь культур — преемственность разорвана, и наша задача восстановить, связать концы этой нити».

Так мог писать только человек, глубоко, до самого донышка (донышка Колымы, если угодно), понимавший, что значит связь времен и связь культур в России.

Вот с этой точки зрения и надо оценивать «Четвертую Вологду», которая занимает в его творчестве совершенно особое место.

Без преувеличения можно сказать: это самое теплое и светлое из всех прозаических произведений Шаламова. Здесь нет ни слова о лагерях. Конечно, отсвет страшного пережитого (а иногда и — его прямой свет) лежит на многих страницах книги. Однако, преобладают все же иные краски и тона, иные настроения и мысли. И это вполне закономерно, ведь писатель обращается к самому счастливому — пусть далеко и не безоблачному периоду своей жизни — детству и юности.

Некоторые современные читатели, особенно представители театра, называют «Четвертую Вологду» даже «самой веселой» из его книг. Наверное, это так: эпизоды, посвященные старой вологодской театральной жизни и ее казусам (свидетелем и участником которых был юный Варлам), — трудно читать без улыбки. То же самое относится и к другим эпизодам: о том, как Варлам проходил испытание на музыкальный слух в гимназии, как он катался на ледяной («Шаламовской») горке, какие приключения сопровождали его брата Сергея... Легко заметить, что кроме юмора в «Четвертой Вологде» немало и сарказма — то легкого, едва уловимого, то откровенно горького и печального. Все это — живое и естественное отражение чувств и мыслей человека, весьма и весьма бывалого (Шаламов любил это слово, недаром он писал: «Проза будущего — проза бывалых людей»).

Желание поделиться воспоминаниями свойственно почти каждому писателю, но «Четвертую Вологду» все же трудно отнести к мемуарному жанру. Сам Шаламов говорил об этом жанре всегда язвительно: «Кто кого переживет, тот того и перемемуарит». У него, как он понимал, не было шансов прожить до мафусаилова возраста, как не было и стремления сводить какие-либо счеты со своими литературными соперниками. Все, что он считал необходимым сказать на эту тему, он сказал в многочисленных очерках и эссе, а также в письмах и записных книжках. Поэтому «Четвертая Вологда» — книга исключительно личная, исповедальная, не «о времени и о себе», как громко говорил Маяковский, а тихая — «о себе во времени», причем, во времени очень далеком, раннем. В ней нет никакого «разоблачительного» пафоса, ни сенсационных фактов, а есть только желание поведать о том, как, в какой эпохе и обстановке он жил и как формировались его личность и взгляды. Недаром сам писатель подчеркивал: «Я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более».

Но на поверку, спустя много лет, вышло, что его повесть оказалась поистине уникальным документом не только души, но и времени. Культурно-познавательная ценность ее настолько огромна, что она только растет от поколения к поколению. Жизнь меняется, а то, что рассказал Шаламов — мастерски, с блеском, с мельчайшими подробностями — о реальной Вологде в ее грозные, переломные для всей России годы, — останется навсегда. Ведь аналогов этой книге нет — из множества земляков-современников Шаламова, в том числе тех, кто был связан с литературой, он оказался единственным, кто с такой полнотой описал важнейший исторический момент жизни родного города во всех его подлинных красках и противоречиях.

Особую ценность «Четвертой Вологде» придает то, что она воспроизводит жизнь и быт семьи священника — представителя сословия, память о самом существовании которого всячески старались вытравить в советском обществе многие десятилетия. Тем более, что отец Шаламова являлся очень незаурядной и крайне нетипичной фигурой среди православного духовенства, поскольку принадлежал к обновленческому движению.

В условиях 1960- начала 1970-х годов, когда писалась «Четвертая Вологда», сама тема трагической судьбы церкви, а тем более обновленчества, была запретной и вовсе неведомой широкому читателю. Шаламов, коснувшийся ее, совершал своего рода литературный прорыв. Разумеется, он не мог претендовать на роль историографа обновленчества, но те живые факты, которые он знал твердо (и те, которые помнил не очень твердо), тоже служили восстановлению «связи времен, связи культур».

Той же цели служили и его свидетельства о Февральской революции. В массовом, загипнотизированном официальной пропагандой сознании, эта революция была полностью заслонена Октябрьской, а Шаламов (отдавая себе полный отчет в значении Октябрьской — он считал ее действительно «мировой»), стремился показать, что историческая весна в России, поддержанная всем народом, началась именно в Феврале, с падением самодержавия.

Одна из самых ярких художественных деталей шаламовской повести:

«Февральская революция начинается для меня с блеска галош...».

Великолепный поэтический образ, связывающий обувную новацию для преодоления извечной вологодской грязи с долгожданным радостным событием многовековой российской истории! И все последующее описание этого дня, «этой великой минуты », как говорил отец девятилетнему Варламу, — с кульминацией сбрасывания двуглавого орла с фронтона гимназии под радостные возгласы всех собравшихся — это поистине бесценная историческая фреска. Она, нельзя не заметить, и доныне перевешивает иные многотомные трактаты о «грехах» и «заблуждениях» Февральской революции, о прелестях жизни при монархах, особенно при последнем, который сам отрекся от престола в самый ответственный момент истории...

Вообще, в современную эпоху всеобщей переоценки ценностей (то, что на научном языке называется перекодировкой массового сознания) читать «Четвертую Вологду» чрезвычайно полезно. Открыто заявленная Шаламовым приверженность идеалам освободительного движения в России — отнюдь не анахронизм, а та, может быть, последняя прочная нить, которая действительно служит сохранению «связи времен» в движении страны к подлинной демократии. А мода на «консерватизм» во всех его помпезных кукольных и виртуальных обличиях всегда будет разбиваться о живые свидетельства эпохи, подобные свидетельствам Шаламова.

Впечатления мальчика Варлама вбирали в себя не только лично увиденное, но и все то, что носилось в воздухе тогдашней Вологды — разнообразные мнения, пересуды, слухи. Они отражали отношение вологжан ( по своей природе неизменно спокойных и рассудительных), к происходящему: в одних случаях — одобрительное, в других— осуждающее, и даже резко. «Чужаков» в Вологде никогда не любили, а тех, кто начинал резко ломать привычный уклад жизни — в особенности. Все это относится, несомненно, и к деятельности начальника так называемой «Советской ревизии» в Вологде в 1918 году М. Кедрова. Если сама Октябрьская революция в городе, как пишет Шаламов, прошла почти незаметно и не вызывала тревоги, то радикальные действия миссии Кедрова с отрядом латышских стрелков взбудоражили все население, включая и тех, кто поддержал Советскую власть.

«Кедровскую» главу «Четвертой Вологды» можно считать отражением настроений не только Шаламова, но и всех вологжан той поры. Эта глава — пожалуй, самая жесткая в повести, и при всей понятной непримиримости писателя к ее персонажу (которого он сравнивает с Шигалевым — героем «Бесов» Достоевского), она все же не свободна от слишком произвольных толкований и фактических неточностей(более подробно об этом сказано в комментарии).

Есть немало и других эпизодов в повести, которые требуют пояснений. Это связано прежде всего с тем, что Шаламова иногда подводила память, а иногда он, по свойственной ему склонности к художественной гиперболизации, заострял или упрощал какие-то детали. Но авторский субъективизм или пристрастность — далеко не всегда недостаток, а, наоборот, чаще всего — достоинство. Получился ли бы тот удивительно живой и объемный по многокрасочным деталям портрет отца Шаламова, если бы писатель не вложил в него всю свою страсть и мастерство художника — передав тончайшие нюансы своих детских и юношеских впечатлений и переживаний, а затем и поздних размышлений?

Образ отца является, без сомнения, центральным в книге. Легко заметить, что он лишен какой-либо идеализации — притом, что Тихон Николаевич был (об этом говорят и найденные теперь исторические сведения) необычайно светлой, высоконравственной личностью, резко отличаясь от старых типажей духовенства. Но куда девать, например, саркастическое замечание Шаламова об отцовских методах воспитания: «Я хорошо знал, что вслед за упоминанием о лучших людях России последуют щипки и толчки». Или горячий монолог: «Я буду жить прямо противоположно твоему совету...»

Причину этого юношеского конфликта, думается, надо искать не столько в отце, сколько в сыне. Варлам был рожден поэтом — со всеми вытекающими отсюда последствиями и проблемами для окружающих. Все мальчишеские эскапады против отца — это, в сущности, попытка защитить свою тайную приобщенность к Парнасу. В одном случае — от рутины быта: Шаламов откровенно пишет о своей тогдашней «ненависти» к обширному домашнему хозяйству с «гогочущими гусями», и это легко понять: ни Пушкин, ни Лермонтов, ни кумир его юности Игорь Северянин, пожалуй, не любили пасти гусей (это к тому, чтобы не заподозрить писателя в ранней мизантропии)... В других, более серьезных случаях, это была защита от догматики, пусть и самой прогрессивной.

Но отец преподал юному Варламу и такие уроки, полезность которых трудно переоценить. Самый, может быть, важный из них касается отвращения к антисемитизму. Наглядность и последовательность, с какой вел эту линию о. Тихон, безусловно, делает честь его педагогическим и человеческим качествам. А в послереволюционные годы Варлам смог убедиться, сколь велико мужество отца. Мальчик-поводырь у слепого, нищего, но гордого священника, он учился у него, по собственным словам, «крепости душевной».

Такую же крепость, но иного характера — поэтического — строила в нем его любимая мама. Думается, что читатели сами разберутся в этом, сопоставив многочисленные нежнейшие страницы книги, посвященные матери, со строками стихотворения: «Ей обязан я стихами, /Их крутыми берегами...»

Законы природы, сила генов, в конце концов, берут свое, и даже в позднем Шаламове мы можем найти черты скорее отцовского, чем материнского характера. Во всяком случае беспримерный стоицизм писателя имеет, как представляется, мужской родовой священнический исток. И хотя сам автор «Колымских рассказов» в эмпирике жизни остался вне религии, тип его личности очень близок религиозному, идущему от неискоренимой на Руси традиции жертвы и подвига во имя правды.

Современные неофиты православия не преминут отыскать здесь противоречие и даже обвинить Шаламова в «богоборчестве» — ссылаясь на его слова из «Четвертой Вологды»: «Я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти не прибегал к его (Бога) помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме». Слова эти — один из важнейших заключительных аккордов книги. Они утверждают реальность того, что человеческая «единица» (выражение Шаламова, прилагавшееся и к себе) может обойтись без упований на высшие силы, находясь в наитяжелейших условиях. Видеть в этом некий порок, а не великое достоинство человека, способно, пожалуй, лишь крайне замороченное сознание. Таким же достоинством писателя является не раз продемонстрированное им глубокое уважение к истинно верующим людям, ставшим жертвами репрессий. Да, Шаламов категорически не принимая «гальванизации» религиозных проблем в русской литературе, особенно у Достоевского (о чем он прямо пишет в «Четвертой Вологде»), но это только лишний раз подчеркивает суровую трезвость выстраданной им философии.

Лаконичные философские отступления — может быть, самое ценное в книге. Они особенно важны для тех, кто осознает, насколько тесно автобиографическая повесть Шаламова связана с его «Колымскими рассказами». На эту тему, будем надеяться, еще появятся серьезные исследования. Такие же исследования необходимы и для понимания емких метафор-концептов Шаламова, которыми он характеризовал многослойность культуры родного города. «Первая», «вторая» и «третья» Вологда — это необычайно глубокие и интересные образы. Но если глубоко задуматься, это образы не только Вологды, но и всей России, не так ли? Ведь загадка России (и ее прелесть) состоит в том, что она — при всем ее единстве — необычайно многослойна...

Несомненно, современные вологжане будут читать эту книгу с особым пристрастием.

Мне кажется, у них не должно быть обиды на писателя за некоторые резкие слова о земляках. Они имеют вполне очевидное историческое объяснение: та Вологда, в которой он жил, была совсем другой, и это сказалось на печальной участи его семьи. Но были и иные факторы, создавшие некоторый «холодок» в отношении писателя к родному городу. На этом стоит задержать внимание.

Строго биографически, Шаламов провел в Вологде первые семнадцать лет жизни. Все подробности своего сознательного бытия — от кубиков, по которым он научился читать уже в трехлетнем возрасте у подола матери на кухне, до окончания школы и отъезда из дома осенью 1924 года, «в листопад боярышника и березы», — он описал. Но кое-что осталось за пределами книги. Например, приезды домой на каникулы из Москвы — до первого ареста в 1929 году они были практически регулярными. Волнующий эпизод описан в «Вишерском антиромане», когда Шаламова везли в арестантском вагоне на северный Урал: «Стояли в Вологде — там в двенадцати минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку...». Потом он заезжал домой после трехлетней вишерской ссылки — об этом есть короткий диалог с отцом в «Четвертой Вологде» («Мой Север — другой...»). Также присутствует эпизод о приезде на похороны отца в марте 1933 года.

Можно догадываться (и об этом есть отголоски в стихах Шаламова), что он приезжал в Вологду из Москвы весной 1934 года, когда собрался жениться на Г. Гудзь — надо же было показать матери невесту. В книге мельком сообщается о приезде на похороны матери (это было в декабре того же года). Но нет акцента на том, что этот приезд Шаламова был его последним свиданием с родными местами. Об этом он выразительно написал позднее в письме к И. Сиротинской:

«После смерти матери крест был поставлен на городе».

Такое категорическое решение очень понятно даже по-житейски: мать была последним связующим звеном с родными местами, других родственников не осталось.

Объяснять, почему Шаламов не бывал в Вологде после 1937 года, вероятно, излишне. На Колыме он пробыл семнадцать лет, и здесь ему пришлось поставить крест на многом другом, еще более важном. После Колымы здоровье писателя резко ухудшилось: болезнь Меньера, связанная с расстройством вестибулярного аппарата, не позволяла ему выезжать из Москвы на сколько-нибудь дальние расстояния. Он и на метро ездил редко, предпочитая ходить пешком.

Есть и другие причины отчуждения от родного города. В 1962 году ему отказали в издании книжки стихов в местном издательстве, с наивно-бесцеремонным ответом: «У нас тут своих много, а вы еще с каким-то Шаламовым». Как выяснилось, автором этой «исторической», саморазоблачительной фразы был тогдашний директор вологодского филиала Северо-Западного издательства В. Малков. Были попытки установить литературные контакты с писательской организацией через С. Викулова, В. Гуру, А. Романова, но они закончились только небольшой публикацией стихов Шаламова в альманахе «Поэзия Севера» (Архангельск, 1966).

Это было очень обидно, тем более, что Шаламов всегда заявлял, что он — вологодский. Его самый ранний рассказ «Пава и древо» (1936) был посвящен вологодской кружевнице, отголоски воспоминаний юности легли в основу тогдашнего же рассказа «Вторая рапсодия Листа».

На Колыме, где ему приходилось встречаться с земляками, он всегда стремился им помочь. Об особом расположении к себе фельдшера Шаламова вспоминал вологжанин А.В. Кабанов, отбывавший лагерный срок на Дальнем Севере в начале 1950-х годов.

Уже в самых первых стихах Шаламова , написанных после выхода из-за колючей проволоки в 1949-1950 годах, когда он работал фельдшером на лесоучастке Дусканья, звучат лирические воспоминания о родных местах. Эти стихи включены в данное издание, как и последующие, написанные уже в Москве, после освобождения — «Старая Вологда», «В нетопленом театре холодно...» («Виктору Гюго»), «В пятнадцать лет», «Орудье кружевницы»...Прочтя их, можно убедиться, что Вологда оставалась частью жизни и размышлений Шаламова — поэта. Она давала и материал для прозы: в рассказах «Крест», «Белка», «Экзамен» воплощены самые яркие из впечатлений вологодского периода.

Все это подводит нас к предыстории «Четвертой Вологды».

Главный импульс к ее написанию Шаламов получил после того, как летом 1968 года в его родной город съездила — по турпутевке с группой коллег-архивистов — И. Сиротинская. Ее письма с рассказами о Софийском соборе и расположенном рядом с ним его родном доме всколыхнули память писателя. 8 июля 1968 года он писал И. Сиротинской:

«...Я думал, город давно забыт и встречи со старыми знакомыми — вологодскими энтузиастами, проживающими на Беговой улице[1] — никаких эмоций, ни подспудных, ни открытых у меня не вызывали, после смерти матери все было кончено, крест был поставлен на городе, несмотря на энергичные действия союза писателей Вологды и первого секретаря обкома по зачислению меня в “земляки”[2]. Все это скорее раздражало, если не отталкивало.

А вот теперь, после твоей поездки, какие-то теплые течения где-то глубоко внутри...»

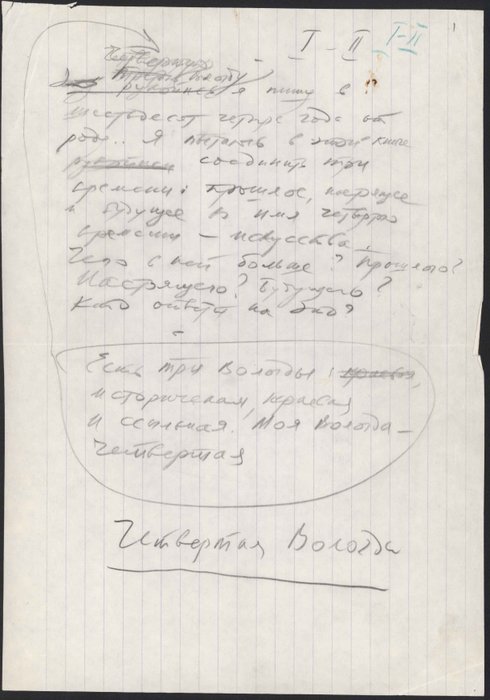

Эти «теплые течения» в конце концов возымели свое, победили, и Шаламов принялся за написание набросков будущей повести. Работа шла непросто. Писатель сосредоточивался то на одном эпизоде прошлого, то на другом, пытаясь поначалу создать общую канву книги. Потом бросал — отвлекали другие важные дела и замыслы, и в итоге работа растянулась до 1971 года. Главной проблемой, как показывают черновики, была художественная отделка повести, связанная с детализацией картины описываемого. И тут у Шаламова, естественно, возникали проблемы памяти.

Он не мог отойти от своего основного принципа — предельной достоверности, на котором взращена вся его «новая проза». Беллетристика, сочинительство с безудержной фантазией всегда отвращали его. Но что делать, если память, которой он всегда гордился и дорожил, которая была у него действительно феноменальной (он помнил все детали Колымы и Вишеры и фамилии их героев), после шестидесяти лет начала медленно и неуклонно ослабевать?

Все имеющиеся сегодня научные данные о свойствах человеческой памяти говорят, что ее искажения (аберрации) неизбежны, что каждый из типов памяти, имеющих ту или иную индивидуальную доминанту (зрительную, слуховую, словесно-логическую), со временем ослабевает. А у Шаламова с его неимоверными жизненными испытаниями разве могло быть иначе?

Все это — к вопросу о так называемых «фактических ошибках» в «Четвертой Вологде». Впервые эту проблему акцентировали, причем, довольно бестактно — и по общечеловеческим, и по литературоведческим меркам — в зарубежном, парижском издании книги (см. комментарий). Между тем, большинство из этих «ошибок» не стоит претензионного шума. Просто последняя повесть Шаламова оказалась недостаточно отредактированной автором, а кроме того, она не прошла ни издательскую, ни читательскую апробацию. Ее, увы, никто не видел и не читал, кроме самого писателя.

Следует напомнить, что большинство своих произведений Шаламов писал «в стол», без надежды на скорую публикацию. Редакции и издательства принимали только его лирические стихи — он считался мастером «пейзажной лирики». «Колымские рассказы» в 1964 году были отклонены издательством «Советский писатель» и распространялись только в самиздате. Шаламов относился к этому спокойно, со всей своей умудренностью в парадоксах и драмах истории русской литературы (не печатали ведь и Пушкина!). Он был счастлив уже тем, что его читали «товарищи по цеху» — так он называл своих знакомых литераторов. Их мнением он дорожил более всего.

Но с определенного момента (рубеж можно обозначить 1966-м годом) он перестал передавать свои произведения в самиздат, оказавшись в почти полной изоляции. И это в итоге сослужило ему плохую службу: он лишился квалифицированных читателей, на которых он мог бы проверить не только литературное, но и фактологическое достоинство своих произведений. Он всегда заявлял, что мнение профанов его не интересует, « а вот мнение товарища по цеху — важно. Товарищ по цеху видит упущения, замечания, мелочи, ради которых и писался рассказ».

К глубокому сожалению, таких товарищей не оказалось рядом при завершении «Четвертой Вологды». Ведь что-то в деталях вологодской жизни (фамилии, места, даты) он помнил весьма смутно. Отсюда и возникли те непростые проблемы, которые приходится решать современным исследователям. Они зафиксированы в комментариях и примечаниях к изданию, и современный читатель сам сможет разобраться в особенностях памяти позднего Шаламова, поняв (и, надеемся, простив) его некоторые прегрешения.

Чтобы избежать каких-либо спекулятивных выводов на этот счет, необходимо помнить, что память большого художника глубоко отличается от памяти обыкновенного человека. Она — очень избирательна и определяется всем складом его личности. Поэтому так важно и интересно признание Шаламова (в его комментарии к своему стихотворению «Старая Вологда»):

«Я небольшой знаток церквей и церковной истории, никогда не бывал ни в Прилуцком, ни в Кирилло-Белозерском монастырях. Но знаю по имени и отчеству всех деятелей освободительного движения в России».

Биография Шаламова — не только отражение трагедии России XX века. Она еще и лучшая школа самовоспитания.

Писатель с редкой психологической достоверностью создал в «Четвертой Вологде» автопортрет провинциального юноши с яркими задатками, с жаждой чести и славы. К тому времени, когда писалась эта книга, он, одинокий старик-инвалид, изломанный лагерными и послелагерными мытарствами, уже мало на что надеялся. Но честь была с ним — он берег ее смолоду, по заветам людей, которых уважал. Он никого не предал, не продал за двадцать лагерных лет. Это дорогого стоит. Он имел мужество выступить в 1972 году против политических спекуляций на своих «Колымских рассказах», распространявшихся без его ведома на Западе. Фактически он выступал против господствовавших в ту пору умонастроений, глубоко и трезво осознавая, к чему они могут привести. Ныне это воспринимается еще дороже.

Он всегда был патриотом своей страны, открыто заявлял свои взгляды, не опускаясь при этом до официозных, «шинельных» произведений. О его трагическом самоощущении художника, которого никто не хочет ни услышать, ни понять, ярче всего говорит лирическое стихотворение, написанное в 1955 году:

Мы родине служим по-своему каждый,

И долг этот наш так похож иногда

На странное чувство арктической жажды,

На сухость во рту среди снега и льда...

За двадцать послелагерных лет он написал полторы сотни рассказов, огромное количество других произведений в стихах и прозе, в которых старался быть честным перед собой, перед ушедшими и перед будущими.

Он умер в нищете и забвении.

А что слава? «Яркая заплата на ветхом рубище певца»... Но как же же убежденно говорила Екатерина Михайловна Куклина, вологодская учительница литературы, любившая его:

«Вы будете гордостью России, Шаламов».

Слова эти вошли в «Четвертую Вологду». Для всех искренних почитателей писателя в стране и в мире они — давно свершившийся и неопровержимый факт.

Примечания

- 1. Речь идет о семье Н.В. и Л.В. Сигорских. См. примечание к главе VIII.

- 2. В архиве писателя сохранилась шаблонная машинописная открытка с факсимильной подписью: «Уважаемый Варлам Тихонович! Вологодский обком КПСС от имени всех земляков сердечно поздравляет Вас с наступающим Новым годом. Желаем Вам доброго здоровья, счастья в личной жизни и дальнейших творческих успехов. Секретарь обкома Дрыгин». (Дата отправки 28 декабря 1964 г.).

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.