«Фантики» жизни. К поэтике автобиографических текстов Варлама Шаламова

Автобиографическая проза Варлама Шаламова пока мало исследована. Интерес исследователей по праву сосредоточен на главном произведении Шаламова — «Колымских рассказах». Особого разговора и подробного анализа заслуживают, однако, и его повествование о детстве и отрочестве «Четвертая Вологда» (1968‒1971), и незавершенный эксперимент «антиромана» «Вишера» (1961‒1970), и воспоминания о Москве 1920‒1930-х гг. (прежде всего «Двадцатые годы»), написанные в начале 1960-х и отчасти доработанные в начале 1970-х годов. К этому корпусу текстов, помимо уже названных, можно причислить не только рассказы ясно обозначенного автобиографического содержания — такие, как «Берданка», «Ворисгофер», — но и некоторые заметки, отчасти близкие к эссе (как, например, «Маяковский мой и всеобщий» или «Шатурторф»). При всей их — частичной — незавершенности эти тексты интересны не только как источник биографических сведений о жизненном и творческом пути писателя, но и с точки зрения автобиографических форм повествования.

Более детальное изучение работы Шаламова над автобиографической прозой еще предстоит. Это касается прежде всего сравнительного анализа (с опорой на автографы, машинописные копии и другие архивные материалы) нарративных приемов, найденных и в автобиографических текстах, и в «Колымских рассказах». Шаламов, как известно, ставил вопрос о радикальных эстетических последствиях Освенцима, Хиросимы и Колымы. Он был убежден, что катастрофы ХХ века должны привести к коренному пересмотру приемов литературного изображения человека. Литературный автор — с шаламовской точки зрения: участник событий жизни — обязан пропустить слом эпохи в буквальном смысле слова сквозь себя и исходя из этого опыта искать повествовательные приемы для прозы, «выстраданной как документ»[1]. «Ставить вопрос о “характере в развитии” и т. д. не просто старомодно», писал Шаламов, «это не нужно, а стало быть, вредно» [5; 145]. Сформулировав это требование в эссе «О прозе», в котором изложена концепция «Колымских рассказов» и шире «новой прозы», Шаламов отверг традицию европейского романа воспитания и образования (нем. Bildungs- und Erziehungsroman), но не коснулся при этом специально автобиографии — литературного жанра, посвященного (часто хронологическому) описанию собственной жизни. Отрицая традиционную литературную (авто-)биографическую форму, Шаламов в то же время в собственном творчестве не прекращал поиски автобиографических и биографических форм литературного письма. Прочтение автобиографических текстов Шаламова в свете его концепции «новой прозы» прояснит некоторые моменты их поэтики и позволит лучше определить их статус в контексте всего творческого наследия писателя. Последующие замечания являются лишь первым подступом к такому исследованию.

Начать я хочу с цитаты из одной заметки Шаламова об автобиографии, найденной мной в его архивных материалах в РГАЛИ:

«Мемуары писать трудно. И не только потому, что “мысль изреченная есть ложь” или — по Эренбургу — приоткрывается занавеска исповедальни.

Толстой, например, душевная жизнь которого много лет шла на виду у всего мира, вел целых три дневника: один — «для всех», второй — «для близких» и третий, который он носил на веревочке на груди — для себя и Черткова.

Есть и другая трудность: память — инструмент ненадежный, а масштабы оценок неизбежно смещены. Важно не то что вспоминать какое-нибудь событие, а правильно почувствовать его.

Наконец, третья трудность — трудность выбора: я мог бы наполнить страницы двадцатых и другими воспоминаниями, во много раз более важными. Ведь в двадцатые годы умер Ленин.

Во много раз менее важными: например, процесс патриарха Тихона, которым интересовалась вся Москва. Начало коллективизации и предшествовавшая ей внутрипартийная борьба составляют основную ткань времени.

Я мог бы увеличить во много раз красочные картины НЭПа, выпуск первой «водки», разбитые стекла магазинов на Тверской.

<…>

Я выбрал то, что касается литературной жизни, с чем сталкивался сам, что сыграло какую-то роль в формировании моей души, научило меня писать»[2].

Этой записью карандашом в школьной тетрадке без указания даты записи начинается автограф воспоминаний «Двадцатые годы». На обложке этой первой тетрадки карандашом написано название и, дополнительно, красным карандашом «Начало». Сам факт, что Шаламов первоначально, видимо, намеревался начать свои воспоминания о Москве двадцатых годов этими размышлениями, подчеркивает, что он придавал сформулированным здесь мыслям принципиальное значение. В пропущенных мною предложениях Шаламов упоминает другие события, о которых, с его точки зрения, стоило бы рассказать: в частности, о рабфаках («О рабфаковцах — разве рабфаки — не характерная черта двадцатых годов?»[3]), о приезде в Москву Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд, о Рабиндранате Тагоре или же об убийстве советского полпреда в Польше Петра Войкова[4].

На обратной стороне страницы тетрадки, на которой записана процитированная запись, Шаламов продолжил свои размышления, однако впоследствии (когда именно, остается неизвестно) перечеркнул эти предложения:

«Автобиография — древнейший литературный жанр. Протопоп Аввакум и Бенвенуто Челлини оставили нам классические образцы такого. В наше время, говорят, подобным талантом обладает Черчилль.

Талант тут обязательно нужен. Н. А. Семашко, живой и интересный человек, много видевший, много делавший, оставил такую автобиографию, что без скуки нельзя прочесть двух страниц.

А Ленин, например, не оставил нам автобиографии, следуя примеру Маркса, Энгельса»[5].

Запись эта заслуживает подробного комментирования, несмотря на то, что она не вошла в машинописный экземпляр с авторской правкой, сохранившийся в архиве и опубликованный[6]. Последнее предложение требует особого внимания: упоминание того факта, что ведущие представители коммунистического движения не оставили после себя автобиографий, подтверждает интерес Шаламова к жизни известных революционеров, к тем условиям, в которых формировались и испытывались их характеры. Эту тематическую сторону интереса к биографиям представителей русской революционной интеллигенции проследил Сергей Соловьëв в статье об оставшемся неосуществленным замысле Шаламова «Повесть наших отцов» и этому же вопросу он посвятил свой доклад о другом, также нереализованном замысле биографического повествования, посвященного Федору Раскольникову[7].

Черновая запись, однако, свидетельствует не только о тематических пристрастиях Шаламова, но и о его внимании к эстетическим особенностям таких литературных жанров, как автобиография и мемуары. Упомянутая во втором предложении записи строка «мысль изреченная есть ложь» из стихотворения Федора Тютчева «Silentium!» (1829) позволяет говорить о том, что исходной точкой для Шаламова было знание о невозможности абсолютно правдивого и тем самым исторически точного воспоминания[8]. Он отдавал себе отчет в принципиальной ненадежности памяти и осознавал, что автобиографический взгляд назад на прожитую жизнь связан с необходимостью языковой ре-конструкции собственной жизни. Каждый автобиограф неминуемо стоит перед задачей не просто словами пересказать свою жизнь, а как бы заново — в слове — воссоздать ее. В более широком смысле, имея в виду литературную деятельность в целом, Шаламов исходил из убеждения, что художественное слово по своей природе всегда субъективно.

Краткая заметка «Эккерман», включенная в опубликованный текст «Вишеры», начинается вопросом: «Что такое историческая достоверность? Очевидно, запись по свежим следам…» [4; 263]. Высказав свое убеждение, что беседы Эккермана с Гете отнюдь не передают достоверные мысли Гете, Шаламов относительно уже собственного письма приходит к выводу: «Я приспосабливаюсь к секретарю, произвожу отсев чувств и мыслей» [4; 263].

Каковы же принципы такого «отсева» у Шаламова?

Исследователи по праву отмечают, что корректуры в рукописях «Колымских рассказов» прежде всего нацелены на более нюансированную работу над собственной поэтикой, над стилем каждого рассказа, в конечном счете на создание той лаконичной плотности и емкости художественной ткани всех циклов, которая обеспечивает этому произведению особое место в русской и мировой литературе ХХ века. Для того, чтобы определить принципы «отсева», а тем более проследить творческий процесс работы над незавершенными автобиографическими текстами, требуется иной подход. Следует в первую очередь учесть, что в отличие от «Колымских рассказов», где автор намеренно стирает грани между (авто-)биографическими моментами и художественным вымыслом, между реальными и вымышленными персонажами, здесь мы имеем дело с узнаваемым автобиографическим «я» рассказчика.

При изучении рукописных материалов иногда создается впечатление, будто Шаламовым вычеркнуты некоторые места, потому что они либо показались ему слишком личными, либо в его глазах слишком отвлекали от главной темы данного очерка. В качестве примера приведу — найденные мною в РГАЛИ и публикуемые здесь впервые — предложения, которыми начинается карандашная запись в школьной тетрадке очерка «Бутырская тюрьма» об аресте 1937 года:

«Весь тридцать четвертый год я думал, что мой скромный тюремный опыт, лагерный опыт не пригодится никогда.

Увы!

Первого декабря был убит Киров, Москва замерла в тревоге.

Начались аресты.

Редакция журнала, где я работал, получала секретные циркулярные письма: “на демонстрации ваш ряд — 20, вашим соседом слева будет Иванов, справа Петров. Оружие брать с собой запрещено”. “Проследите, чтобы в печати не публиковать воспоминаний эсеров, вообще снимите всякий материал о терроре”.

Репрессивные волны катились одна за другой. Я знал в сентябре 1936 года, что обо мне “сообщено”[9].

Но полную свою невиновность наивно считал надежной гарантией от ареста.

Душевная тревога все-таки ютилась где-то глубоко.

Мне приходилось встречаться с революционерами царского времени»[10].

Помимо последнего предложения, с которого начинается опубликованный текст этого очерка, все остальное перечеркнуто карандашом. Очерк, написанный в 1961 году, опубликован Ириной Сиротинской в качестве приложения к оставшейся неоконченной книге очерков «Вишера. Антироман». Открывает эту книгу одноименный очерк «Бутырская тюрьма» (1929 год), посвященный первому аресту и начинающийся с лаконичной констатации события ареста: «19 февраля 1929 года я был арестован» [4; 151]. В опубликованном варианте второй очерк начинается также стилистически и эмоционально нейтральной констатацией важного для Шаламова факта: «Мне приходилось встречаться с революционерами царского времени».

Тема автобиографизма шаламовской прозы шире моих нынешних замечаний[11]. В определенном смысле все прозаические произведения Шаламова можно прочесть как автобиографические тексты[12]. Основной, внутренней работой в писательском деле — и в особой мере при написании воспоминаний — для Шаламова была «попытка разгадать самого себя на бумаге, выворотить из мозга, осветить какие-то дальние его уголки» [6; 496]. В эссе-письме Ирине Сиротинской, в котором он излагает свои литературные принципы, Шаламов подчеркивает, что воскрешение в памяти бесконечного множества картин, виденного им в жизни, для него — «работа мучительная», продолжая:

– произнесенную в связи с «Колымскими рассказами» и одновременно, в более широком смысле, характеризующую его понимание достоверности как категории литературного творчества.«[Но] дело в том, что напряжение иногда приносит ненужные картины — и для насыщения, удовлетворения, наполнения ежедневной страсти творческой достаточно немногих картин. Однажды не использованные картины вновь наслаиваются, чтобы быть вызванными через десять или двадцать лет» [6; 496‒497].

Несмотря на ненадежность памяти, Шаламов все же отводил ей статус основного вспомогательного инструмента, с помощью которого он надеялся, как он писал в процитированной в начале заметке, «не то что вспоминать какое-нибудь событие, а правильно почувствовать его». Эта формулировка напоминает шаламовскую формулу — «проза, выстраданная как документ» [5; 157],

Шаламов никогда не вел дневника[13]. К тому же те материалы, которые он стремился сохранить в собственном архиве, в силу разных обстоятельств пропали — после второго ареста в 1937 году семья его жены Галины Гудзь уничтожила все рукописи и архив. Из близких родственников, с кем бы он мог обмениваться воспоминаниями о детских и юношеских годах в Вологде, почти никого не осталось в живых. (В Сухуми, правда, жила его старшая сестра Галина, но, судя по письмам, особо близких отношений между ними не было[14]). Несмотря на то, что он в 1950-е и 1960-е годы в Москве вновь общался с некоторыми друзьями юности (в частности, с художником Василием Сигорским и его женой Верой, участницей той школьной постановки «Княгини Трубецкой», о которой говорится в «Четвертой Вологде»), он практически мог опереться лишь на свою память. Не имея возможности заполнить пробелы в своей памяти относительно родословной отца и матери или деталей семейной жизни, Шаламов, однако, стремился восполнить пробелы в своих исторических знаниях о Вологде описываемых лет или, например, о движении обновленческой церкви скрупулезными поисками дополнительной информации из доступных в библиотеках книг, газет и других печатных материалов. В «Четвертой Вологде» есть несколько эксплицитных ссылок на эту, по сути, исследовательскую работу, ссылок, подтверждающих критическое отношение Шаламова к идеологически окрашенным изображениям событий тогдашних лет в советской печати[15].

Шаламов писал свои автобиографические произведения после того, как его жизнь раскололась на две части, после его пребывания в колымском аду ГУЛАГа, убедившего его в принципиальной хрупкости человека и человеческой цивилизации. Этот жизненный опыт является подтекстом всех его размышлений и произведений. «Волевое усилие», с которым Шаламов связывает любой акт воспоминания, на уровне текста «Четвертая Вологда» приводит к своего рода катарсисной разрядке, способной в некотором смысле перекинуть мост через этот разлом в его жизни, не отрицая, однако, его необратимость. Сталинские практики террора и в «Четвертой Вологде» и в других текстах порой хотя и остаются за кадром восстановленных Шаламовым автобиографических сцен из собственной жизни, но бросают свои тени на все повествование.

В приведенной выше заметке Шаламов ссылается на образцы автобиографической прозы разных литератур и эпох — от Аввакума, Бенвенуто Челлини и Льва Толстого до мемуаров Ильи Эренбурга[16], специально подчеркивая при этом, насколько важен талант мемуаристов и литературное качество их текстов. Начиная работать над своими воспоминаниями, Шаламов принципиально обдумывал эстетические возможности жанра автобиографии, чтобы найти нарративную форму, которая обеспечила бы его собственному повествованию и достоверность и занимательность. Тем не менее он отказался от публикации своих вступительных размышлений об автобиографии, не включив их в машинописный текст «Двадцатых годов».

История литературы знает примеры, когда автобиографические тексты начинаются с определения собственной писательской позиции, часто связанного с демонстративным отказом от уже известных образцов мемуарной прозы. Существует целый арсенал испытанных повествовательных приемов, словесных жестов и риторических фигур, с помощью которых автор характеризует позицию автобиографического «я» рассказчика: это в первую очередь формулы искренности и правдивости изложенного, которые должны убедить читателя в том, что автор ограничивается изображением лишь тех событий прошлого, непосредственным свидетелем которых он был сам. Все эти словесные приемы в конечном счете служат утверждению авторитетности позиции «я» повествователя и нацелены на читателя, которого автор хочет убедить в надежности собственного взгляда на прожитую жизнь.

C конца ХIХ века и в особенности после Первой мировой войны — первой из европейских катастроф ХХ века — автобиографическое письмо (и шире: литературное письмо вообще) претерпело радикальные изменения, связанные в первую очередь с осознанием человеком хрупкости собственного бытия в мире. Осип Мандельштам в 1922 году констатировал, что европейцы после Первой мировой войны выброшены из своих биографий, и связывал дальнейшую судьбу романа с «распылением биографии»[17]. К заметным последствиям принадлежали прерывистость, фрагментарность повествовательной структуры и неустойчивость, дискретность инстанции «я» рассказчика в тексте. Однако многие из авторов воспоминаний второй половины ХХ века продолжали обращаться к испытанным риторическим приемам адресования и утверждения статуса субъекта (рассказчика)[18].

Шаламов, как уже сказано, требовал от писателей радикального пересмотра всего унаследованного литературой арсенала повествовательных средств. В своем анализе поэтики «Колымских рассказов» Любовь Юргенсон исходит из фундаментального положения о «разорванной непрерывности авторского Я»[19].

При этом она прежде всего ссылается на многогранный символ «Перчатки» из одноименного рассказа: перчатка символизирует непреодолимый разрыв между отмершей кожей, «мертвой перчаткой» заключенного, навсегда пропавшей в колымском льду, «мертвой перчаткой», которой нельзя было писать «хорошие стихи или прозу», и рукой автора, покрытой новой кожей и пишущей данный рассказ. В более широком смысле, учитывая свидетельскую литературу об экстремальном опыте в немецких концлагерях и лагерях уничтожения, Юргенсон приходит к выводу, «что лагерная идентичность, которую человек приобретает, если он намерен раствориться в коллективе — то идентичность, составленная из фрагментов бытия»[20]. Для передачи этого опыта Шаламов в «Колымских рассказах» нашел определенные литературные техники дистанцирования (Distanztechniken), такие, как, например, переадресовка одних и тех же эпизодов разным лицам или меняющиеся именные маски «я» рассказчика, которым передается личный опыт.

В свете сказанного необходимо поставить вопрос о том, какими литературными средствами Шаламов создает свое «я» в автобиографических текстах, не тематизирующих непосредственно пережитое автором в лагерях ГУЛАГа. Какими нарративными приемами Шаламов конструирует инстанцию говорящего «я» в автобиографической прозе?

Предварительный тезис я бы сформулировала таким образом:

Если Шаламов в «Колымских рассказах» ставил себе задачу создания пространства насилия, полной неуверенности, расчеловечивания, в котором образы героев состоят «из фрагментов бытия» (Л. Юргенсон), то в автобиографических произведениях он скорее занят созданием суверенной субъект-позиции рассказчика, собственного «я» как уверенного в своих мыслях, решениях и действиях. И здесь он порой приходит в противоречие со своей собственной эстетической программой, с требованиями, предъявляемыми им самим к «новой прозе».

В процитированной выше заметке о трудностях автобиографического письма он категорически отвергает позицию авторского «я» в роли исповедующегося, иронически отзываясь об исповедальном жесте («приоткрывается занавеска исповедальни»), открыто заявленном Эренбургом в его мемуарах[21]. Любой акт исповедальной коммуникации (и в условиях профанной культуры) предполагает, что исповедующийся подчиняется некоей сверхиндивидуальной авторитетной (по сути сакральной) инстанции, пред которой он признается в своих прегрешениях, надеясь на прощение[22]. Эренбург не скрывал, что он нуждался в понимании читателя. Голос авторского «я», который признается в своих сомнениях и ре-конструирует свою жизнь, является основным стержнем, инстанцией, сцепляющей в тексте прошлое с настоящим. Он в тексте заявил не только о том, что его книга воспоминаний — это субъективный рассказ о его жизни, его исканиях и сомнениях, но и о том, что он хотел «приблизить себя к читателю»[23].

Шаламов ставил себе иную задачу, чем Эренбург. Исходя из пережитого слома биографии и эпохи, а также, что не менее важно, запрета памяти на этот опыт в советском обществе, Шаламов искал эстетические средства, не просто передающие события прошлого, но одновременно являющиеся своеобразным поэтологическим образцом осмысления этой ситуации. Это не всегда удавалось в равной степени.

Уже при первом беглом сравнении бросается в глаза, что главные автобиографические произведения — «Четвертая Вологда», «Вишера», «Двадцатые годы» и короткие эссе («Луначарский», «Штурм неба», «Консерватория» и другие), опубликованные под общим названием «Москва 20‒30-х годов» — отличаются в своих повествовательных жестах. Читатель то и дело встречается со сложными соотношениями между авторским «я» и его включением в некое коллективное «мы», которое в одном и том же тексте может быть наполнено разным смысловым значением.

В «Двадцатых годах» отсутствует какое-либо вступительное слово. Текст начинается с резкого критического суждения о низком уровне литературной критики двадцатых годов: «Литературная критика двадцатых годов еще не вышла из приготовительного класса и писала с орфографическими ошибками» [4; 318]. С этого первого предложения читатель сталкивается с суждениями о литературной ситуации того времени, в которых отчетливо слышен оценочный голос повествователя, подводящего итоги: «Пока в Ленинграде формалисты корпели над собиранием литературных фактов, Москва создавала эти литературные факты» [4; 319]. Авторское «я» в таких суждениях прямо не присутствует, а обозначено на первых страницах лишь косвенно (например, при помощи такого выражения, как «помнится»). В первый раз «я» появляется в тот момент, когда речь идет об ораторских способностях Анатолия Луначарского: «Раз тридцать я слышал его выступления — по самым разнообразным поводам и вопросам, — всегда блистательные, законченные, всегда ораторское совершенство» [4; 321]. Здесь же, при воспоминании о докладах и диспутах с участием Луначарского, появляется первый раз эксплицитно «мы»: «После каждой его речи мы чувствовали себя обогащенными» [4; 322]. Если в данном случае речь может идти о коллективном «мы» всех слушателей в зале, то в других местах это «мы» становится более конкретным, подразумевающим скорее ту часть революционно настроенной молодежи, которая жаждала стать частью новой культуры европейского (а тем самым и мирового) уровня и к которой сам Шаламов себя причислял [4; 325]. Луначарский здесь метонимически репрезентирует эту желанную культуру будущего.

В других местах «мы», от имени которого говорит рассказчик, наполняется еще более многозначным содержанием. Так, в заключительном абзаце оно подразумевает то конкретно двоих персонажей — автобиографическое «я» автора Шаламова и его друга, то, в более широком смысле, поколение ищущей своего места молодежи:

«Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь “по московским изогнутым улицам”, пытаясь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить» [4; 398].

«Москва 20‒30-х годов», наоборот, состоит из коротких кусков прозы, в которых уверенный голос «я» с самого начала повествует о каком-либо конкретном событии в жизни автора. Реконструкция некоего прошлого события связана с субъективной обобщающей оценкой, в которой сконцентрирован весь жизненный опыт автора. Первый текст открывается фразой: «Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября» [4; 420]. А завершается он ретроспективным суждением, что конец 1924 года «дышал воздухом каких-то великих предчувствий»: «Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось в ссылках и на каторге» [4; 422]. Это итоговое суждение в стилистическом и смысловом плане перекликается со «Штурмом неба», еще одним из кратких текстов, содержащим часто цитируемую фразу: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни» [4; 432].

Более подробное рассмотрение поэтики этих текстов, доработанных в начале 1970-х годов, еще предстоит. При этом заслуживает внимания тот факт, что Шаламов уже после написания «Двадцатых годов» ознакомился с рукописью «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, которую он высоко ценил, видя в ней «новую форму мемуара» [5; 147]. Шаламов особо подчеркнул, что для ее «Воспоминаний» характерна «хронологическая канва, переплетенная то с историко-философскими экскурсами, то с бытовыми картинками, то с пронзительными, отчетливыми и верными портретами, — в которых нет ни тени личной обиды» [6; 376]. Напрашивается предположение, что мемуары Надежды Мандельштам были для Шаламова своеобразной моделью, на которую он ориентировался, приступая к доработке своих более ранних записей о Москве 20-х ‒ 30-х годов. Этот тезис безусловно требует проверки, учитывая, что Шаламов в своем отзыве о воспоминаниях Надежды Мандельштам выделяет не только внутреннюю структуру, но и особую нравственную позицию авторского «я» в тексте, избегающего любого намека на личную обиду.

В свете сказанного интересно, что «Четвертая Вологда», в отличие от других автобиографических текстов, начинается не только с решительно заявленного утверждения о субъективном характере образа Вологды, конструируемого авторским «я» в тексте («Моя Вологда — четвертая» [4; 7]), но и с поэтологических размышлений о прозе и поэзии. Данное здесь Шаламовым определение прозы носит отпечаток его поисков краткой, лаконичной и емкой прозаической формы:

«Проза — это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому» [4; 7].

Незавершенность, их фрагментарный характер и их повествовательные особенности имеют несколько причин. Немаловажную роль играл непосредственный повод для их написания. В своих воспоминаниях о Якове Гродзенском Шаламов приводит разговор начала 1960-х годов с Людмилой Скорино, знакомой ему еще с 1930-х годов. К тому времени она работала литературным критиком в редакции журнала «Знамя». В ходе разговора она побудила его по примеру Эренбурга написать воспоминания о Москве двадцатых годов, добавляя «мы бы напечатали»:

«Я сказал, что в двадцатые годы было зарождение всех преступлений и всех благодеяний — могу написать.

– В таком аспекте нам не надо.

– Тогда я дам в чисто литературном аспекте.

Так почти по заказу “Знамени” я и написал “Двадцатые годы”»[24].

В письме Александру Солженицыну Шаламов подчеркнул, что писался этот текст залпом (пять листов за неделю) [6; 296]. Оглядка на публикуемость, кажется, наложила отпечаток на структуру и стиль «Двадцатых годов». Это отнюдь не означает, будто Шаламов писал с учетом требований цензуры. Однако бросается в глаза, что он избегает всякого намека на свое непосредственное участие в действиях политической оппозиции и, действительно, старается ограничиться сугубо литературной сферой. Можно предположить, что ему в течение работы над «Двадцатыми годами» становилось все яснее, какой взрывной силой обладало одно упоминание такого большого количества имен поэтов, писателей и деятелей культуры, ставших впоследствии жертвами террора (их судьба часто раскрывается читателю лишь после дополнительного комментирования). При чтении «Двадцатых годов» к тому же бросается в глаза, что стиль повествования меняется, становится более беглым. Создается впечатление, будто Шаламов стремился как бы в конспективной форме сперва удостовериться не только в том, что он способен воскресить в памяти тех людей, те места и события, которые ему в свое время были важны, но и как можно быстрее закончить текст. Чтобы не упустить вдруг появившуюся в начале 1960-х годов надежду на публикацию. Надежда эта, однако, оказалась мнимой.

Иначе обстоит дело с «Четвертой Вологдой», непосредственным поводом для написания которой является сугубо личный момент — поездка Ирины Сиротинской в Вологду (1968) и ее письмо, в котором она делилась с ним своими впечатлениями. В ответном письме Шаламов признался, что он внезапно почувствовал в себе по отношению к городу детства, с которым он после смерти матери (1934) навсегда порвал, «какие-то теплые течения где-то глубоко внутри» [6; 461]. В другом письме Ирине Сиротинской он подробнее излагает свои противоречивые чувства к Вологде, к «вологодской глубинке» и ее отношениям с Западом, «с большим миром, со столичной борьбой» [6; 456‒457]. Написание воспоминаний о Вологде детства, о семье, о сложных отношениях с отцом становится возможностью справиться с нахлынувшими вдруг со всей силой противоречивыми чувствами (в тексте они нашли свою кульминацию в образе отца, священника Тихона). О публикации он во время работы над «Четвертой Вологдой» и не задумывался, в этом смысле поток воспоминаний и повествования не ограничен.

При всех различиях в нарративных стратегиях и эмоциональной окраске «Четвертой Вологды» и «Двадцатых годов» можно, с моей точки зрения, обозначить два повествовательных приема, характерных для обоих текстов.

Во-первых можно выделить склонность Шаламова к сценическому решению, поиск возможности сведения сюжета к кратким, метким сценам, часто диалогического характера. Читателям «Колымских рассказов» знакома способность автора создавать лаконичные, короткие диалоги, порой анекдотические сцены, которые бросают новый свет на всю рассказанную ситуацию. В качестве примера можно привести сцену из «Четвертой Вологды», в которой Шаламов с иронией рассказывает о семейном совещании, на котором должно решиться его будущее после окончания школы:

«Совещание происходило на печке в кухне, на лежанке русской печи, где лежали Наташа и я, а снизу отец и мать задавали мне последние вопросы о моем будущем.

– Я мог дать тебе письмо для Духовной академии, к Введенскому.

– Я не хочу учиться в Духовной академии.

– Тогда — на свободу. Будешь искать свое место в жизни сам.

– Пусть так.

Мать, которой хотелось видеть меня именно в Духовной академии, грустно молчала» [4; 39].

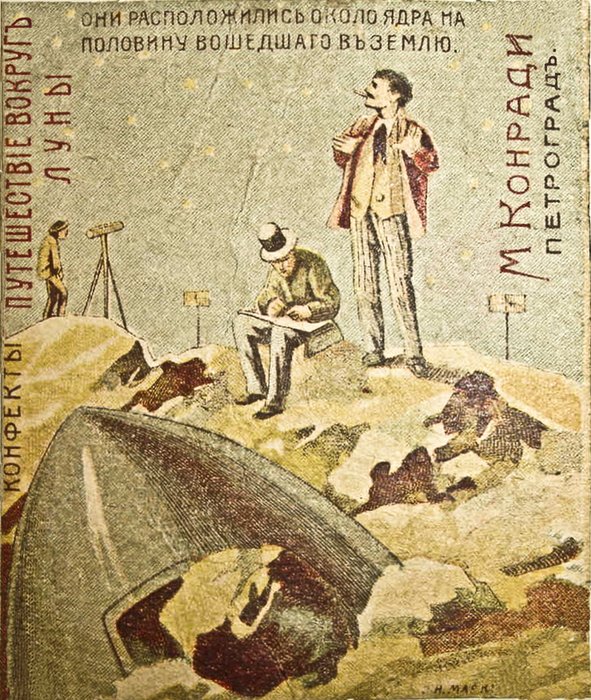

Для искусной драматургии таких сцен одинаково важно не только эксплицитно сказанное, но и несказанное. Эта склонность к сценической форме, к диалогам позволяет, с моей точки зрения, вспомнить шаламовскую детскую игру «в фантики», которая тренировала в нем эту способность к построению диалогических сцен. В «Четвертой Вологде» (и в других автобиографических текстах) Шаламов с особым азартом рассказывает о своем детском увлечении — примерно с восьми лет он с помощью фантиков (сложенных в конвертики конфетных обложек, часто, видимо, с портретами генералов и писателей) проигрывал сюжеты прочитанных им романов и рассказов, а то и исторических работ. Пристрастие Шаламова к своеобразному проигрыванию сцен из собственной жизни я понимаю как своеобразный литературный отзвук этой детской игры «в фантики». В шаламовских воспоминаниях читатель нередко наталкивается на такие «фантики» жизни, в которых практически отсутствует комментирующий, рефлектирующий голос автобиографического «я» (таким образом построен, например, и рассказ «Берданка»).

Тенденция к сценическому изображению характерна и для «Двадцатых годов». Шаламов стремится к краткой передаче отдельных моментов из московской жизни. (Можно вспомнить и такой рассказ 1930-х годов, как «Маяковский разговаривает с читателем», в котором чередуются краткие описательные абзацы и диалоги.) Во многих случаях ему удается передать бурную атмосферу литературных сражений в выразительных диалогических сценах, показать «боевой порядок» между группировками, которые в литературном — а то и в политическом — отношении были враждебно настроены друг к другу. Историческая дистанция по отношению к описываемым событиям безусловно способствует тому, что он в одном месте — со ссылкой на драматургию Шекспира — с едкой иронией сводит ход таких «битв-диспутов» исключительно к режиссерским ремаркам, сопровождающим ход действия в драматическом тексте:

«Литературные битвы развивались по канонам шекспировских хроник:

Сцена 5. Входят, сражаясь: Маяковский и Полонский. Шум боя. Уходят.

Сцена 6. Входят Воронский и Авербах. Воронский (поднимая меч): — Извините, я. — Уходят, сражаясь.

Сцена 7. Темный лес. Входит, озираясь, Асеев. Навстречу ему Лежнев и т. д.» [4; 320‒321].

Главным местом действия, на котором разворачиваются шаламовские исторические хроники, является Москва. Конкретные места, однако, меняются — это может быть театр, колонный зал Дома Союзов, клуб или столовая под странным названием «Всеизобретальня всечеловечества» [4; 377].

В «Двадцатых годах» и в «Четвертой Вологде» много внимания уделено местам действия определенных событий, что вызывает ассоциации с античным «искусством памяти» (мнемотехникой), вторым нарративным приемом, который как бы пронизывает автобиографические тексты Шаламова (вне зависимости от того, был ли Шаламов знаком с мнемотехникой или нет). Античное «искусство памяти» предполагает, что образы запоминаются легче, если они помещены в определенные места по порядку. В этом смысле Фрэнсис Йейтс сравнивает искусство памяти с «внутренним письмом», причем места (loci) исполняют функцию восковых табличек, а образы — функцию букв. Кто изучил эту мнемотехнику, основанную на визуальных впечатлениях, по убеждению Йейтса, в состоянии расставить по местам услышанное им и затем воспроизвести его по памяти.

В античные времена мнемотехника должна была служить сознательному улучшению памяти. В автобиографической прозе Шаламова она становится эстетическим приемом для фокусировки памяти на определенных моментах собственной жизни и точного их воспроизведения. В случае Вологды Шаламов как бы внутренним оком возвращается на места, с которыми связаны важные события его детства и отрочества: в Софийский собор, который в детской памяти остался как Холодный собор и в котором отец служил священником; в ту крошечную казенную квартиру в соборном доме, в которой жила большая семья Шаламовых; на «Шаламовскую горку», получившую свое название в честь брата Сергея, организатора молодежных рождественских катаний; в городской театр, на сцене которого Варлам выступал в школьном возрасте. Ко всем этим местам прикреплены эпизоды, впечатления его жизни, казавшиеся навсегда потерянными, но всплывшие в памяти и воссозданные в автобиографической реконструкции «Четвертой Вологды».

По-иному обстоят дела в случае воспоминаний о Москве двадцатых годов. Живя в Москве, Шаламов воочию видел изменившийся облик московского центра и как бы помещает места своих прошлых впечатлений на карту этой новой Москвы. Здания (loci) Москвы шестидесятых годов — видимо и невидимо — хранят следы прошлого. Шаламовские воспоминания создают своеобразную ментальную историческую топографию Москвы. Точная локализация восстанавливаемых им по памяти сцен из культурной жизни способствует живому рассказу о событиях, свидетелем которых он был в молодости. Безусловно, следует и здесь учесть, что он изучал старые газеты, журналы и книжные издания и черпал дополнительные сведения из бесед с другими представителями старшего поколения интеллигенции, участвовавшего в литературных «битвах» двадцатых годов.

Это обращение внимания на связь между местами (loci) и образами прошлого стимулировало автобиографическое письмо Шаламова, а читателю давало возможность ощутить, насколько тесно — невзирая на слом эпохи и культуры в русской истории ХХ века — взаимосвязаны между собой прошлое и настоящее. Течение времени становится более наглядным.

«Память дышит в Петербурге легко», читаем в рассказе «Золотая медаль» (1966) о жизни Натальи Климовой. В Москве, в отличие от этого, «вязь переулков», «связь времен» разорвана. Свой интерес к связям между местами и образами прошлого Шаламов обосновывает в этом рассказе подробнее:

«Я ищу переулки. Это развлечение юности — подниматься по лестницам, уже отмеченным историей, но еще не превращенным в музей. Я угадываю, я повторяю движения людей, всходивших на эти же ступени, стоявших на тех же уличных перекрестках, чтобы ускорить ход событий, поторопить бег времени.

И время сдвинулось с места» [4; 206].

В процитированных в самом начале предложениях об автобиографии Шаламов подчеркнул, что память всегда смещает масштабы оценок. Это напряжение между прежним и нынешним восприятием события — ко времени написания воспоминаний — наложило отпечаток на все автобиографические тексты. Шаламов осознавал, что «штурм неба», участником которого он себя ощущал в двадцатые годы и в сфере литературы, и в сфере политики, не удался. Тем не менее он заново подчеркивает мировое значение этой «проигранной битвы за действительное обновление жизни» и стремится в своем автобиографическом письме найти повествовательную форму, чтобы еще раз «правильно прочувствовать» какое-то событие прошлого. Это удается ему, когда он возрождает в своих автобиографических текстах, если можно так сказать, «фантики» жизни на фоне восковых табличек потерянных идеалов Октябрьской революции.

Примечания

- 1. Шаламов В.Т., «О прозе» [5; 157].

- 2. РГАЛИ, ф. 2 596, оп. 1, ед. хр. 6, лл. 2, 4‒5. Варлам Шаламов. «Двадцатые годы», гл. 1‒11, автограф в тетрадях.

- 3. Там же. Л. 4.

- 4. Дуглас Фэрбенкс (1883‒1939) и Мэри Пикфорт (1892‒1979) приезжали летом 1926 года в Советский Союз; революционер Петр Войков (1888‒1927) вернулся из эмиграции в Россию после Февральской революции; был партийным деятелем, одним из организаторов расстрела царской семьи; в 1924 году назначен полпредом в Польше; был убит в Варшаве русским эмигрантом и торжественно похоронен у Кремлевской стены.

- 5. РГАЛИ, ф. 2596, оп. 1, ед. хр. 6, л. 3.

- 6. Подробный анализ различий между автографом, машинописью и опубликованным текстом «Двадцатых годов» — в частности, в отношении внутреннего порядка записей или же пропусков — остается задачей будущего.

- 7. Соловьёв С.М., «“Повесть наших отцов” — об одном замысле Варлама Шаламова» // Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. М., 2013. С. 209–219; об очерке о Ф. Раскольникове см. статью С.М. Соловьëва «“Надеть намордник на эпоху…” Варлам Шаламов как биограф» в настоящем сборнике.

- 8. Нельзя не упомянуть, что Шаламов, будучи еще на Колыме (в 1950 году), написал стихотворение под тем же названием «Silentium», в котором молчание о пережитом является главным кредо лирического «я» — «Кровь и обиды, / Все, что ты видел, / Если вернешься домой, / Помни немой». Цит. по: Шаламов В.Т., Я забыл погоду детства… Стихи о Вологде и юности. Вологда, 2015. С. 15.

- 9. РГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 66, л. 2.

- 10. Там же, л. 3.

- 11. 11 Автор этой статьи готовит отдельную работу, посвященную «Вишере», и поэтому в дальнейшем не касается поэтики этого неоконченного автобиографического «антиромана». (Ф. Т.-Х.)

- 12. Литературовед Поль де Ман понимает автобиографизм не как генетическую особенность самого литературного текста, а как своеобразную фигуру понимания текста. С этой позиции автобиографию нельзя понимать как языковое переложение жизненного пути автора текста, ибо языковое создание «истинного “я”» невозможно. При таком постструктуралистском подходе оказывается, что факт и вымысел в тексте — в зависимости от прочтения — могут быть восприняты либо как правдивые, автобиографические, либо как фикциональные моменты. Ср.: Paul de Man, “Autobiography as De-facement,” Modern Language Notes 94, no. 5 (1979): 919–930.

- 13. Его поздние записные книжки, которые Ирина Сиротинская частично расшифровала и опубликовала, в строгом смысле слова не являются дневниками, а, скорее, рабочими тетрадями, в которых стихи сочетаются с беглыми заметками, афоризмами, суждениями о литературе или поэтологической рефлексией.

- 14. Письменных свидетельств о том, что он расспрашивал Галину (в замужестве: Сорохтина; 1896–1987) о семейной жизни в Вологде, нет. Однако в коротком письме 1968 года к ней он упоминает, что в одной прочитанной им книге подчеркивается положительная роль русских миссионеров на Алеутских островах. В.Т. Шаламов — Г.Т. Сорохтиной <1968> [6; 100].

- 15. В частности, говоря о кровавых бесчинствах Михаила Кедрова в Вологде, он вскользь упоминает положительный взгляд на его деятельность в советских публикациях.

- 16. Воспоминания Ильи Эренбурга под названием «Люди, годы, жизнь» публиковались с 1960 года в «Новом мире» и пользовались огромным успехом у читателей.

- 17. Мандельштам О.Э., «Конец романа» // Собрание сочинений в трех томах под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 2. М., 1991. С. 269.

- 18. Подробнее по этому вопросу относительно русской автобиографической литературы см.: Franziska Thun-Hohenstein, “Gebrochene Linien”. Autobiographisches Schreiben und Lagerzivilisation (Berlin, 2007).

- 19. Юргенсон Л., «След. Документ. Протез. “Колымские рассказы” Варлама Шаламова» // [Электронный ресурс]: http://shalamov.ru/research/61/6.html

- 20. Там же. В особом обсуждении нуждается употребление понятия «идентичность» по отношению к человеку в лагере, однако эта задача выходит за рамки возможностей настоящей статьи.

- 21. Эренбург в первой книге своих мемуаров следующими словами характеризует свое повествование: «Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого; да и приблизить себя к читателю: любая книга — исповедь, а книга воспоминаний — это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев». Эренбург И.Г., Собрание сочинений в девяти томах. Т. 8. М., 1966. С. 10. И завершая свое повествование, он опять говорит об исповедальном характере своей книги: «Мне нелегко было написать эту книгу. Сколько бы я ни говорил о взлете науки или о борьбе за мир, все равно я знал, что исповедуюсь на площади». Эренбург И.Г., Собрание сочинений в девяти томах. Т. 9. М., 1967. С. 767‒768.

- 22. О структуре исповеди как коммуникативном акте и, в более широком плане, об исповедальном дискурсе в литературе соцреализма см.: Шрамм К., «Исповедь в соцреализме» // Гюнтер Ханс и Добренко Евгений (сост.), Соцреалистический канон. СПб., 2000. С. 910‒925.

- 23. Эренбург И.Г., Собрание сочинений в девяти томах. Т. 8. М., 1966. С. 10.

- 24. 24 Шаламов В.Т., «Гродзенский» // Шаламовский сборник. Вып. 4. М., 2011. С. 35.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.