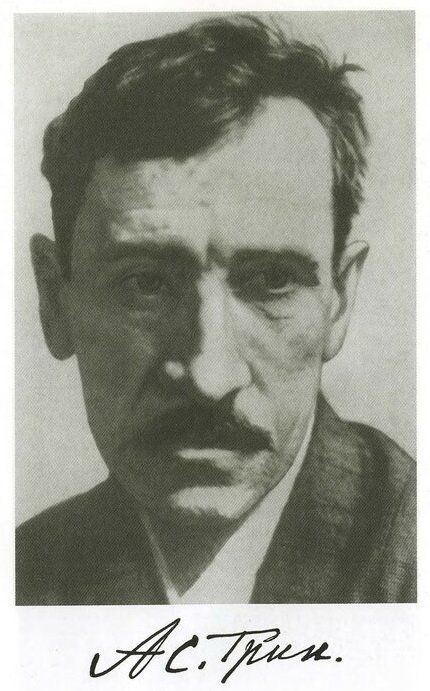

Варлам Шаламов и Александр Грин

(наброски к теме)

К 140-летию со дня рождения А.С. Грина

Я домечтаю до конца.

Это покажется неожиданным и даже странным, но знаменитый русский писатель-романтик был одним из горячо и нежно любимых у автора суровых и жестоких «Колымских рассказов». По крайней мере, являлся таковым достаточно долгое время…

Вначале несколько цитат из опубликованных вещей Шаламова, с небольшими комментариями.

Первая, открывающая широкий контекст, взята из мемуарного эссе «Слишком книжное», написанного Шаламовым в 1960-е годы (первоначальное название эссе — «Библиотеки моей жизни»):

«…Маяковский считал библиотекарей воинствующими агентами бескультурья и неграмотности. По Маяковскому, библиотекари — люди, которые ничего не читают, не любят книг, не любят стихов.

В этих простеньких парадоксах есть кое-что истинное. Подобно тому, как “активисты”, неспособные на партийную или хозяйственную работу, становились профсоюзными функционерами, как наименее талантливая молодежь заполняла педагогические институты, в библиотекари шли действительно люди ниже среднего культурного уровня. Библиотечный институт не поправлял дела, да в северных библиотеках не найдешь работников с высшим специальным образованием. Тамошние библиотекарши — жены лагерных начальников — тупицы на чудовищных окладах. Такая, в высшей степени любезная дама ждала меня в библиотеке Дорожного управления в поселке Адыгалах. У нас любят слова значительные. Так, больница с врачихой-южанкой называлась “Центральная районная больница”. Таковы были официальные: штамп, печать и вывеска учреждения. Библиотека Дорожного Управления тоже называлась “Центральная районная библиотека”.

В это время я кончил срок заключения и ехал на фельдшерскую работу на отдаленный дорожный участок — попробовать свои силы в новой для меня специальности.

Заплывшая жиром библиотечная дама, прищурив подведенные глаза, пригласила меня сделать доклад о каком-нибудь романе, например, о “Белой березе” Бубеннова. Мое замечание, что Бубеннов — не писатель, не смутило даму. Тогда я вынужден был обратить ее светлейшее внимание на собственную общественную неполноценность — “бывший заключенный да еще с поражением в правах”.

Тон разговора изменился мгновенно. Никаких просьб о романе Бубеннова больше не было. И даже разрешение на занятия в углу зала на маленьком библиотечном столике, заваленном газетами, было взято обратно.

Я поехал на участок в глушь за триста километров от Адыгалаха. Там ждала меня “передвижка” Центральной районной библиотеки, организованная жирной дамой, двадцать книг на три месяца для восьмидесяти шести жителей поселка. Девятнадцать из двадцати книг не поддавались чтению — это были романы Аркадия Первенцева и кого-то еще. Только одна книга, на тонкой газетной бумаге, с оборванной обложкой оказалась книгой. Это была “Бегущая по волнам” — лучшая книга Грина. Я знаю ее хорошо, люблю за трогательную поэтичность, за важность для людей всего сказанного на ее страницах, за светлый образ Фрэзи Грант — творческого начала жизни.

Я захватил “Бегущую по волнам” на самолет, когда прощался с Колымой. “Бегущая” была моим единственным талисманом в пути за тринадцать тысяч километров.

“Бегущая” была со мной и тогда, когда, скитаясь в поисках работы по Калининской области, я нашел работу после месяца, проведенного в вагонах пригородных, местных и дальних поездов, грохота электровозов, паровиков, дизелей — остановиться мне не давали мои колымские документы. Шел пятьдесят третий год — все в Москве еще дышало тем, что было до пятьдесят третьего года, — страхом…»[1].

Заметим: Грин — как талисман, оберег, помогающий в самые трудные минуты жизни, и — как символ поэтического (близкий по значению в то время для Шаламова, может быть, Пастернаку и его стихам). Шаламов, несомненно, знал и то, что имя автора «Бегущей по волнам» до 1953 года тоже было окружено страхом: его числили «безродным космополитом» и «реакционным романтиком»…

Если идти по биографической канве, то к этому важному признанию примыкает другое, из письма О.В. Ивинской, 1956 г. Встречу с нею после пылкой влюбленности в период работы обоих в редакции индустриального журнала «За овладение техникой» в 1933 году (больше двадцати лет назад — и каких лет для него!)[2] Шаламов воспринимает по-гриновски, как феерию:

«…Это — просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье в поистине необычайном фантастическом стечении обстоятельств, которое никакому прославленному фабулисту не вообразить и которое тем не менее ежедневно повсечасно выдумывает, создает жизнь. Вот фееричность жизни понимал, например, Грин. И то он показывал ее однобоко, более в романтическом, чем в трагическом плане, а жизни краски трагедии более свойственны, более отвечают ее внутренней природе…»

Фееричность свойственна самой жизни, но не столько в романтическом, сколько в трагическом отношении! — вот главная «поправка» Шаламова к Грину. Она закономерно обусловлена колоссальной разницей личного и исторического опыта писателей. Заметим, что к 1956 году было написано уже около десятка «Колымских рассказов», один из которых имел — случайно или не случайно (об этом в конце) — некоторую перекличку с Грином…

В записной книжке 1961 г. встречаем запись, которая никогда, кажется, не комментировалась, хотя она того стоит:

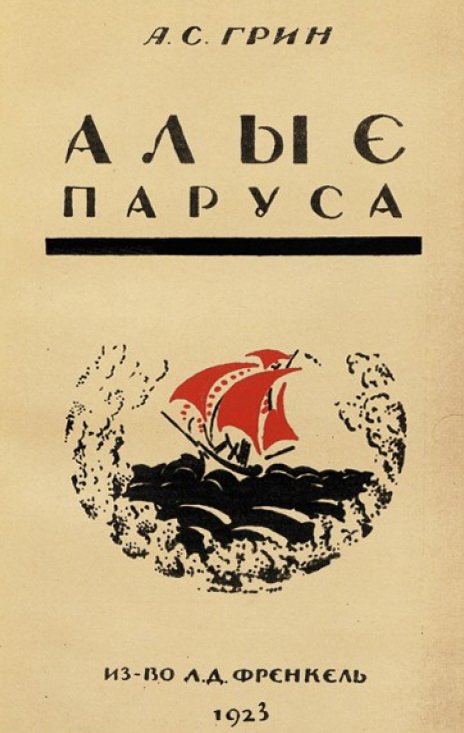

«27 августа. “Алые паруса”. Бездарная Вертинская — Ассоль. “Реализм”, гнетущий гриновское начало. Ведь “Алые паруса” — феерия! феерия! а тут провинциальный спектакль драмы Островского»...[3]

Кто-то может подумать: каким же мизантропом надо быть, чтобы столь сурово отозваться о знаменитом, гремевшем на всю страну, фильме А. Птушко! И как повернулся у автора язык назвать юную А. Вертинскую бездарной… Но все это имеет свое объяснение. Шаламов беспощаден к красивой, но неопытной, анемичной Вертинской, потому что он знал и видел в свое время поистине великих актрис романтического амплуа, прежде всего М. Бабанову («Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят», писал он в воспоминаниях «Двадцатые годы»[4]). Главное же, фильм «Алые паруса», действительно, мало похож на феерию — он вязнет в бытовом реализме, да еще в потугах на «революционную романтику». Надо напомнить, что Шаламов был далеко не одинок в своем неприятии фильма — его раскритиковали тогда многие киноведы, а самое примечательное: вдова А. Грина Нина Николаевна отозвалась почти теми же словами, что Шаламов: «Какая гадость сделана Птушко из “Алых парусов”! Позавчера видела их в Алуште. Скорблю…»[5]; «Ассоль — деревяшечка с неприятным голосом, Грэй — истаскавшийся молодчик. Разве умный чистый Грэй мог быть похож на этого красивенького губошлепа (имеется в виду В. Лановой — В.Е.). Все не так»[6].

Возможно, сходство в резкости отзывов Шаламова и Н.Н. Грин можно объяснить и лагерным опытом обоих, ведь вдова писателя в 1945 г. была осуждена на десять лет якобы за «сотрудничество с немецкими оккупантами в Крыму». Но больше подходит другое объяснение: оба относились к повести об алых парусах как к волшебству и святыне…

Немного позже, в 1962 году, Шаламов приступит к работе над воспоминаниями «Двадцатые годы». Они написаны бегло, почти телеграфным стилем, подчеркивающим пестроту и многообразие литературы той поры: Шаламов упоминает около ста имен писателей[7], и не обходит вниманием и Грина:

«На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних, Грин велел сказать, что встретится с Минихом при одном условии — если тот не будет разговаривать о литературе…

Миних не добился желанной встречи с Грином.

Нина Николаевна, жена Грина, была еще молодой девушкой. Ей было восемнадцать лет, когда она вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти — даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин и в Феодосии, и позже в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены, Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись, возвращался с деньгами, расплачивался, нанимал дачу и так далее с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением»[8].

Становится понятно, что знал Шаламов о Грине гораздо больше, чем можно подумать — глубоко интересовался его судьбой, биографией, особенно после смерти писателя в 1932 г. и своего возвращения в том же году из Вишерского лагеря. И еще больше интересовался — после Колымы. А о судьбе вдовы писателя, вернувшейся из воркутинских лагерей, боровшейся за свою реабилитацию и за создание музея в Старом Крыму, он мог знать из публикаций «Литературной газеты» и ее редактора С.С. Смирнова конца 1950-х — начала 1960-х годов[9].

Естественный вопрос: считал ли сам Шаламов А. Грина гением? Ответим так: после Колымы — уже вряд ли (хотя брал от него вольно или невольно, как увидим, немало). А в юности и молодости, в 1920-е –1930-е годы, — вполне возможно, что и гением считал — в силу его писательской неповторимости, неподражаемости — которая тем не менее вызывала желание подражать…

От 1920-х на этот счет сохранился в архиве только один наивный и неуклюжий шаламовский артефакт — стихотворение с названием…«Ориноко»! Вот только две строфы:

Просто в жизни слишком повезло.

Оттого вином залита скатерть,

Что держать умею я весло.

Взгляд мой точен, выверен и зорок

И тверда по-прежнему рука.

Обману прибрежные дозоры

В отмелях бесшумного песка…[10]

«Вином залита скатерть» — эта бравада скорее от «цыганщины» и от Есенина, которым Шаламов-студент сильно увлекался (притом, что был непьющим), но «держать умею я весло» и прочее — более чем явный след увлечения юного Варлама «гринландией»!

Несомненно, это началось еще в детстве, в пору глотания тайком от отца-священника Майн Рида и Понсон дю Террайля (хотя в «Четвертой Вологде» имя Грина не упоминается, Шаламов, как увидим, его много читал и даже журнал с рассказами запомнил), а продолжилось в Москве, в 1924-1928 годах. В это время Грин был на пике своей славы: вышли «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», его издавали самые популярные издательства вроде «ЗиФ» («Земля и фабрика»). Писатель стал вхож в высший свет литературы, о чем свидетельствует предложение ему М. Кольцова написать первую главу коллективного авантюрного романа-буриме «Большие пожары», печатавшегося в «Огоньке» в 1927 г. (будущие советские классики Ал. Толстой, Л. Леонов, И. Бабель, М. Зощенко, а также многие другие сочиняли следующие главы). Шаламов помнил этот роман даже после Колымы, обыграв название «Большие пожары» в главе воспоминаний, посвященной своим сожженным архивам[11], и, разумеется, знал, какой мастер острой фабулы сочинил главу «Странный вечер», ставшую зачином этого увлекательного чтения.

Разумеется, хорошо знал молодой Шаламов и «тюремные», и революционно-эсеровские рассказы Грина, и они не могли не подпитывать его тогдашние настроения — безусловно, романтические, иначе бы не решился он, двадцатилетний, включиться в оппозиционную борьбу против «носорога» (так он позже называл Сталина). Но более очевидные и красноречивые факты на этот счет относятся к началу 1930-х годов, когда, потеряв три года в Вишерском лагере, молодой Шаламов стремился наверстать упущенное в своем уже определившемся призвании — литературе.

В это время Грин становится главным кумиром начинающего писателя. Об этом ярче всего свидетельствует тот факт, что многие свои журналистские статьи, очерки, фельетоны и даже заметки 1932-1933 гг. Шаламов подписывает псевдонимом «Ал. Вестен»[12] — откровенно «вестернизированным», точно «под Грина»! О том же говорит многозначительная фраза: «Может быть, я новый Грин?», отражающая самоощущение молодого Шаламова.

Фраза, напомним, присутствует в набросках автобиографии «Моя жизнь — несколько моих жизней» (1960-е годы), где Шаламов обращается к той же поре начала 1930-х годов. Восстанавливая свои тогдашние размышления о призвании художника, он пишет:

«…Художественное изображение событий — это суд, который творит писатель над миром, который окружает его. Писатель всесилен — мертвецы поднимаются из могил и живут. Я понял также, что в искусстве места хватит всем и не нужно тесниться и выталкивать кого-то из писательских рядов. Напиши сам, свое. Но что у меня свое. Бесспорно свое. Жизнь все еще не выливалась в стихи так, как это надо было сделать. Мало крови я отдавал слову. Стиху надо было отдать судьбу и собственную кровь. Надо писать о своем и по-своему. Я понимал это, но бесспорного решения все же не находил. Может быть, я — новый Грин?..»[13]

Фраза ясно показывает, что Грин служил тогда для Шаламова своего рода эталоном, образцом для подражания. Если говорить более строго: эталоном не вообще в литературе, а в избранном жанре короткого рассказа. Вспомним его признание:

«Если о том, как написать роман, я никогда практически не думал, то как написать рассказ, я думал десятки лет еще в юные годы. Сто рассказов остросюжетного характера были мною написаны в двадцатые годы, частично напечатаны (“Три смерти доктора Аустино”, “Вторая рапсодия Листа” и прочее). Сейчас я осуждаю пустяки, которыми я тогда занимался. Но, наверное, была в этом необходимость школьных упражнений, экзерсисов. Я когда-то брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось не много, а от Ларисы Рейснер и совсем ничего не оставалось»[14].

Как мы убедимся, «экзерсисы» касались и Грина, но от него у Шаламова «оставалось» очень даже немало. Характерно, что почти все его ранние рассказы, сохранившиеся от 1930-х годов, построены на вымышленном «чужестранном» материале («Ганс», «Три смерти доктора Аустино», «Возвращение», «Господин Бержере в больнице»), что само по себе указывает на «след» Грина. То, что эти рассказы объединяет антифашистская тема, может свидетельствовать о политических настроениях Шаламова (общих тогда со всей страной), но в стилевом отношении это явно еще далеко не «свое»: сюжеты основаны на условных, сконструированных ситуациях, также заставляющих вспомнить о Грине. Хотя, говоря о рассказе «Три смерти доктора Аустино», сам Шаламов упоминал влияние Амброза Бирса[15], но известно, что у Бирса многое почерпнул и Грин, а само название этого рассказа легче всего соотносится с типичными названиями у Грина («Брак Августа Эсборна» и множество других).

Наиболее ощутимо (если не сказать: вызывающе откровенно) подражание своему кумиру воплощено у Шаламова в рассказе «Возвращение». Само экзотическое имя его героя — Стрэд — буквально копирует каноны гриновской ономастики! И конструкция фабулы: герой теряет память и затем возвращает ее — очень напоминает фантастические конструкции Грина (например, в рассказе «Система мнемоники Атлея»). К сожалению, мы не знаем точной даты создания этого ученического опуса Шаламова, но скорее всего он был написан в самую горячую пору его увлечения «гринландией», в 1932-1933 гг., вскоре после смерти любимого писателя в Крыму. Вполне возможно, что он боялся предложить его в какой-либо серьезный литературный журнал (ибо его просто засмеяли бы редакторы за столь очевидное заимствование), и в итоге рассказ был напечатан в 1936 г. в приключенческом журнале «Вокруг света». (Заметим, что лучший из ранних рассказов Шаламова «Пава и древо», написанный на реальном, вологодском материале, — был удостоен напечатания в 1937 г. в журнале «Литературный современник», вместе с М. Зощенко и Н. Заболоцким).

Однозначное резюме к своим ранним опытам сделал в 1960-е годы сам Шаламов: «Я никогда не имел силы их перечесть…Сейчас их условный универсализм кажется мне плохим решением темы»[16].

Прежде чем коснуться «следов» Грина у зрелого, послеколымского Шаламова (а они, как представляется, есть), обратимся к одной недавней архивной находке — к наброскам в его записной книжке начала 1960-х гг., связанным, возможно, с замыслом эссе или очерка о Грине, в продолжение фрагмента воспоминаний «Двадцатые годы». Приведем их целиком, потому что тут важен, опять же, контекст:

«Миних и его рассказ.

Двойная душа.

Рассказы с хорошим концом, и все грустные. Выдуманный мир обходился Грину недешево.

(Викторианским стилем. 22 года, два старика богач в квартире).

Сочинял географию, выдумывал города — жизнь — реальность. Грин против машинизма. Парусные суда. Мальчишеская техника. Глух насчет<нрзб>.

Рассказ о женщине.

Алые паруса.

Бегущая по волнам.

Черный алмаз.

Арестант №303.

Лет в 10 я прочел впервые Грина (Гриневского) рассказ “Двойная душа” в НЖ.

Шагинян о Грине.

Борисов о Грине.

Коваленков. Стихи Памяти Грина.

Написать это значит выдумать. А выдумать — значит увидеть нашу землю не такой, какой ее видят все.

Все — это другие писатели и художники.

И чтобы было интересно. Не будет интересно — не поверят.

Андерсену верят — еще бы — нельзя не верить “Гадкому утенку”, “Голому королю”. Нельзя не верить “Золушке”. “Алые паруса” — это тоже вроде “Золушки”.

Грина почему-то издают для детей. Что в нем детского?

“Бегущая по волнам” утверждает право художника (и любого человека) видеть мир, отношения людей, событий такими, какими он хочет их видеть. Это даже не тонкость, это особенность. Реальность еще более изменчива, чем находки искусства — картины старых мастеров вечны и инфанты Веласкеса или Мона Лиза Леонардо сотни лет говорят одно и то же, и новое содержание в них вкладывают толкователи. Наука развивается, отрицая. Мы узнали от моряков, что земля круглая. Но летчики говорят нам иное — они видят землю выгнутою, как в Птолемеевские времена.

Пастер считается эпохой в медицине. А Лепешинская уверяет, что Пастер на сто лет задержал развитие истинной науки.

“Бегущая по волнам” — это утверждение права предчувствий в обыденной жизни и уж в этом отношении она во много раз менее фантастична, чем “Психопатология обыденной жизни” и его же “Толкование сновидений”.

Наука даже не пытается объяснить самые простые вещи: почему у больших людей лучше развивается правая рука и почему левая стопа больше правой.

Микробный мир и Павловские опусы еще более запутывают вопросы на много лет вперед.

Жюль Верн фантазирует технику перехода от популяризации географии в лучшем своем романе “Дети капитана Гранта”. Остальное — скука. Научная фантастика втиснута насильно в роман.

Уэллс — социальный фантаст. Научные данные нужны ему постольку поскольку.

Грин — фантаст человеческих отношений — поклонник тайны, вводящий тайну в простоту — в реальность.

Алые паруса — Золушка — Ассоль. Нужно верить и ждать и необычайное придет само»[17].

Полное и подробное комментирование этих записей заняло бы слишком много места (понятно, что Миних — это упомянутый выше поэт А. Миних; «рассказы с хорошим концом, и все грустные. Выдуманный мир обходился Грину недешево» — очень глубоко и точно; видно, что Шаламов читал многие книги о Грине, включая «Волшебника из Гель-Гью» Л. Борисова; естественна для него апелляция к научным примерам, включая З. Фрейда, труды которого он знал, вероятно, еще по 1920-м годам; ясно, что Шаламов оценивает «фантастичность» Грина как сугубо художественную, тесно сопряженную с реальностью), — поэтому остановимся на вещах наиболее важных для нас.

Представляет интерес прежде всего фраза о первом прочтении Грина (Гриневского) в 10-летнем возрасте. Чтобы уточнить, что за ней стоит, пришлось немало поломать голову и порыться в ранней библиографии Грина, ибо рассказа «Двойная душа» у писателя нет, а есть рассказ «Ночью и днем», имевший при первой публикации в журнале «Новая жизнь» (1915, № 3) название «Больная душа»[18]. Понятно, что журнал Шаламов помнил хорошо («НЖ»), а вот название рассказа, увы, запамятовал. А «двойная душа» вместо «больной» отложилась у него потому, что сюжет этого, наверняка потрясшего его детскую психику, рассказа построен на страшной загадочной возможности присутствия у человека «двух душ», одна из которых просыпается ночью и делает человека убийцей (у Грина действие происходит в какой-то неведомой стране, в джунглях, где белые солдаты воюют с туземцами-дикарями, и на фоне этого у начальника отряда случается помешательство: он убивает пятерых своих солдат, стоящих ночью часовыми на посту).

Возможно, юный Варлам запомнил и последнюю, выразительнейшую фразу рассказа: «О боже, и с одной душой тяжело человеку!» По крайней мере, мы видим, что в своих набросках Шаламов дважды упоминает этот рассказ, и это можно рассматривать как самое сильное впечатление из чтения Грина в детстве.

А теперь попробуем высказать рискованную гипотезу: не мог ли рассказ «Ночью и днем» («Больная душа») каким-то фантастическим, по-гриновски, образом отразиться в творчестве Шаламова? А именно — в одном из первых рассказов о Колыме, написанным в 1954 г. и носящем почти аналогичное название — «Ночью»?

Разумеется, историю о том, как двое заключенных-доходяг ползают ночью на лагерное кладбище, чтобы снять одежду с недавно похороненного мертвеца и выменять ее на хлеб, — Шаламов не придумал: она характерна для Колымы 1938 года и голодных военных лет, и тут писатель — безусловный реалист, даже натуралист (в чем его неоднократно обвиняли). Но название рассказа — «Ночью» — могло возникнуть у него вне всякого влияния Грина: оно вполне соотносится с другими краткими названиями «Колымских рассказов» — «Дождь», «Ягоды», «Кант» и т.д. И образы луны и лунного света, играющие важную роль в гриновском рассказе («Обыкновенное полное лицо Рена казалось при свете луны загадочным и лукавым… Крупный пот выступил на его висках, он коротко дышал и был бледен, как свет луны, косившейся сквозь листву») совершенно необязательно сопоставлять с образами шаламовского рассказа («Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира…» — тут заманчиво было бы увидеть и некий парафраз «двойной души»!). Но подобные сопоставления, с выводами о прямых аллюзиях на Грина, — были бы здесь, на мой взгляд, слишком большим упрощением: образы ночи, луны и лунного света чрезвычайно распространены в литературе, они давно стали расхожими, «бродячими», и каждый писатель вводит в них свои краски и смыслы. Тайны творчества неисповедимы, и в данном случае — повторюсь: в качестве гипотезы — можно говорить не об аллюзии (яркий пример которой являет первая «пушкинская» фраза рассказа написанного в том же 1954 г. рассказа «На представку»), а скорее о реминисценции, причем, весьма отдаленной[19].

В целом же поиски таких случайных и неслучайных реминисценций из Грина в зрелом и даже в позднем творчестве Шаламова были бы очень интересными. Например, меня давно занимает происхождение имени «Крист» в «Колымских рассказах». Оно является одной из автобиографических ипостасей повествователя и нередко ассоциируется (учитывая созвучие, а также важную роль евангельской темы в творчестве писателя) с именем Христа[20]. Однако, зная об увлечении молодого Шаламова ономастикой Грина и о том месте, какое занимал писатель-романтик в сознании автора «Колымских рассказов», можно предполагать, что «Крист» имеет и «гриновские» корни (представляя производное от имен Кристиан или Кристофер). Очевидно, что помогло бы решению этой важной проблемы подробное исследование художественной семантики имени героя-повествователя (как романтического героя) в контексте соответствующих рассказов.

Но гораздо более существенным представляется другое, а именно — рассмотрение вопроса о влиянии Грина на Шаламова в широком эстетическом плане: есть ли нечто общее в их художественном методе? С Грином, кажется, все понятно: его место в «неоромантизме», в ряду со Стивенсоном, Дж. Лондоном, Киплингом и другими. В свое время Е.В. Волкова, исследователь классической школы, строгий в отношении дефиниций (в 1990-е годы она заведовала кафедрой эстетики философского факультета МГУ), задалась проблемой: а к какому же из направлений принадлежал Шаламов? Вывод ее таков: «Художественное мышление В. Шаламова не может быть охарактеризовано ни как реализм, ни как романтизм, ни как модернизм, ни как постмодернизм, хотя в нем есть сплав тех тенденций, которые характерны для этих направлений в искусстве»[21]. Но при этом она пишет о «Колымских рассказах» как о «сплаве сурового реализма и неоромантизма», добавляя: «Что касается поэзии, то неоромантическая и символистская более чем очевидна»[22].

Думается, что направление поисков указано верно. Можно перечислить и ряд произведений, в которых присутствуют черты неоромантизма: «Последний бой майора Пугачева» (мне уже приходилось об этом писать в статье «Кто он майор, Пугачев?», в противовес вульгарным политизированным оценкам рассказа), «Золотая медаль» (писал С. Соловьев, но, кажется, не касался эстетики), безусловно, поздняя повесть «Федор Раскольников». Но есть ли в этих вещах какой-либо «след» Грина (хотя бы самого общего порядка), надо еще исследовать. Возможно, перспективен в этом плане и рассказ «Любовь капитана Толли», имеющий отзвук Грина уже в названии.

В поэзии один из примеров «неоромантизма» лежит на поверхности — стихотворение «Виктору Гюго» (1958), посвященное великому романтику XIX века:

Сказали про тебя шутя,

И не успел ты, дескать, вырасти,

Состарившееся дитя!

Пусть так. В волненьях поколения

Ты — символ доброго всегда,

Твой крупный детский почерк гения

Мы разбираем без труда.

Почти теми же словами Шаламов мог сказать и о Грине: «Ты — символ доброго всегда…»

Но это, думается, не исчерпывает проблемы «Шаламов и Грин». Вернее, мы не ответили на главные, сущностные вопросы. Ведь что ни говори, а прослеженные выше факты об отношении Шаламова к Грину (многим читателям, вероятно, ранее неизвестные) открывают некие новые грани личности автора «Колымских рассказов», не так ли?

Не разрушают ли они многие стереотипы, вроде муссирующегося уже многие годы представления о Шаламове как «ожесточенном пессимисте»?

С другой стороны, почему же все-таки писатель, шестнадцать лет проведший на страшной лагерной Колыме, сохранил любовь к автору «Бегущей по волнам» и «Алых парусов» — не только как к художнику, но и как к носителю и трубадуру романтического мироощущения? Может быть, потому что Шаламов сам был и остался таковым, т.е. неисправимым романтиком, мечтателем, и есть своя истина в выведенном им самим законе: «Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован»[23]?

Или же все дело в природных свойствах поэта, который никогда, ни при каком «разладе с действительностью», не расстанется с мечтой? «Я домечтаю до конца», как он писал в «Колымских тетрадях».

И тут есть еще один факт для размышления. На склоне своих лет, в 1974 году, Шаламов получил возможность ежегодно бывать в Крыму, в домах отдыха Союза писателей в Ялте и Коктебеле. Казалось бы, он должен обязательно побывать на могиле любимого писателя в Старом Крыму. Но этого не произошло. И ни строчки о Грине ни в письмах, ни в стихах…

Загадка, каких еще много предстоит разгадывать будущим исследователям.

Примечания

- 1. ВШ 7. Т. 7. С. 58-59

- 2. Подробнее: Емельянова И. Легенды Потаповского переулка. М. 1997.

- 3. ВШ 7 . Т. 5. С. 227.

- 4. ВШ 7. Т. 4. С. 393.

- 5. Первова Ю. Алые паруса в сером тумане — http://newfoundglory.ru/publikacii/dve-sudbi-aleksandr-i-nina-grin-biograficheskie-ocherki68.html

- 6. Варламов А. Грин. М. Молодая гвардия. 2009. (ЖЗЛ). С. 273.

- 7. Встречается недопонимание специфики этих воспоминаний Шаламова. Например, литературовед О. Лекманов на одной из дискуссий заявил, что их уровень — «уровень Льва Кассиля»… Между тем это одно из немногих произведений Шаламова, написанных не «в стол» и, соответственно, несколько облегчённо, в связи с жестко поставленным перед ним условием. Ср. его диалог 1962 года со старой знакомой Л.И. Скорино, критиком и членом редколлегии журнала «Знамя»:

« — Написали <бы> про двадцатые годы — мы напечатаем.

Я сказал, что двадцатые годы — это эмбрион нового общества, это годы, где в зачаточном виде изобрели все преступления и все благодеяния дальнейшего — могу написать.

– В таком аспекте нам не надо.

– Тогда я дам в чисто литературном аспекте.

Так почти по заказу “Знамени” я и написал “Двадцатые годы”». (ВШ 7. Т. 7 . С.407).

Несомненно, будь эти воспоминания напечатаны, они стали бы серьезным литературным событием — и открытием для массы тогдашних читателей, не имевших понятия о расцвете искусства после революции! Но даже эти «облегчённые» воспоминания увидели свет лишь в 1987 г. в журнале «Юность». - 8. ВШ 7. Т. 4. С. 334-335. С поэтом А. Минихом (1903-1941, погиб на фронте) Шаламов встречался, очевидно, в 1930-е годы в Москве.

- 9. Об участии С.С. Смирнова в судьбе Н.Н. Грин см: Варламов А. Грин. С.271-272.

- 10. Впервые опубликовано: Шаламов В. Стихотворения и поэмы: в 2 томах. СПб. 2020 (Новая Библиотека поэта). Т. 2.

- 11. Первой на эту аллюзию указала Е. Михайлик.

- 12. ВШ 7. Т. 1. С. 660-661. Библиография в журнале «За ударничество» собрана И.П. Сиротинской. Возможно, таким образом молодой Шаламов откликался на смерть А. Грина летом 1932 г.

- 13. ВШ 7. Т. 4. С. 307.

- 14. <О моей прозе> Письмо И.П. Сиротинской 1971 г. — ВШ 7. Т. 6. С. 484.

- 15. Там же. С. 485.

- 16. Письмо Л.И. Скорино, 1962 г. — ВШ 7. Т. 6. С. 323-324.

- 17. РГАЛИ. Ф. 2596. Оп. 3. Ед. хр. 189. Л.24-26

- 18. Киркин Ю. Александр Грин: Библиографический указатель произведений А.С. Грина и литературы о нем 1906 — 1977 гг.. М.: Книга, 1980.

- 19. То, что у А. Грина есть рассказы с названием «Ночью» и «Тайна лунной ночи» (оба — 1915 г.), в данной проблеме, думается, ничего не меняет.

- 20. Апанович Ф. Сошествие в ад (образ Троицы в «Колымских рассказах»)// Шаламовский сб. Вып.3. Вологда. 2002. С.133-140.

- 21. Волкова Е. Трагический парадокс Варлама Шаламова. М. 1998. С. 167.

- 22. Там же. С. 169.

- 23. «Моя жизнь — несколько моих жизней» — ВШ 7. Т. 4. С. 297.

Все права на распространение и использование произведений Варлама Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru. Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.