Стихи после Колымы (Поэтический дневник Варлама Шаламова

Вступительная статья к изданию стихов В.Т. Шаламова в серии «Библиотека поэта»

«Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитился».

1

В истории русской, да и мировой литературы вряд ли найдется судьба столь же трагическая, как у В. Т. Шаламова. Речь не только о его биографии, беспримерной по перенесенным за двадцать лет лагерной неволи страданиям и последующим мытарствам, или об издательских злоключениях потрясающей прозы — «Колымских рассказов», даровавших ему лишь запоздалую посмертную славу. Самой печальной оказалась, увы, судьба его поэзии.

Свои первые стихи Шаламов опубликовал, когда ему было уже 50 лет, в 1957 г., вскоре после реабилитации. И хотя затем он печатался довольно часто по меркам советского времени — выпустил пять книжек, публиковался в журналах и в альманахах «День поэзии», — это лишь оттеняет горький смысл его поэтической судьбы. Ибо увидело свет в те годы, 1950–1970-е, в общей сложности только около 300 стихотворений Шаламова, тогда как его поэтическое наследие, сохранившееся в архиве и представленное в настоящем издании, насчитывает свыше 1200 стихотворений. Если учесть, что всё опубликованное проходило сквозь жесткое сито редакционно-издательской цензуры, с отсеиванием «неподходящих» по политическим и иным мотивам стихов и изъятием отдельных строк и целых строф, то нетрудно понять, почему Шаламов называл многие свои опубликованные стихи «инвалидами» и «калеками». Фактически образ поэта представал перед читателями далеким от его подлинной сути. Это сказалось и в критике, которая не имела возможности по достоинству оценить своеобразия и масштабности его таланта, что, в конце концов, оставило Шаламова в тени многих современников, представляющих огромное и разнообразное богатство русской поэзии ХХ в.

Другой «тенью» для Шаламова-поэта, как уже не раз отмечалось (и этот парадокс тоже по-своему трагичен), стал он сам — в качестве создателя неповторимых «Колымских рассказов». Трудно найти читателя или критика, который бы в разные времена не заявлял, что проза Шаламова «гораздо сильнее» его стихов, что стихи являются лишь некоей побочной ветвью его творчества. Все это происходило и происходит, опять же, на фоне слабого знания поэзии Шаламова, в том числе той, что была издана в потоке «возвращенной» литературы в конце 1980-х — начале 1990-х гг., когда кроме многочисленных подборок не известных прежде стихов был напечатан и его главный поэтический труд «Колымские тетради» (около 700 стихотворений вошло в четырехтомное, 1998 г., и шеститомное, 2006 г., собрания сочинений писателя). Однако и доныне во взглядах на поэзию Шаламова во многом действует инерция старых, сложившихся еще в 1960-е гг. стереотипов, и ярче всего она сказалась в сравнительно недавних оценках[1].

Настоящее издание, как представляется, дает возможность, наконец, преодолеть многие недоразумения, а также предубеждения, накопившиеся вокруг Шаламова-поэта, и внести ясность в понимание важнейших проблем, связанных с его поэтическим творчеством. Первостепенное значение при этом имеет, на наш взгляд, задача определения своеобразия таланта Шаламова-художника, что невозможно без ответа на принципиальный вопрос — о сравнительном статусе, то есть о месте и значении поэзии и прозы в его творчестве, и шире — в его самосознании. Скажем сразу: все материалы, имеющиеся на этот счет, решительно опровергают мнения о «вторичности» его стихов по отношению к прозе, напротив, доказывают их первичность или, лучше сказать, — первородство.

Не станем прибегать к количественным параметрам, которые всегда относительны (хотя 1200 стихотворений в сравнении со ста пятьюдесятью рассказами и еще примерно сотней произведений малых форм — очерков, эссе, глав воспоминаний и т. д. — сами по себе подчеркивают весьма значительный удельный вес поэзии в творчестве Шаламова). Могут показаться недостаточно убедительными и свидетельства близко знавших Шаламова И. Сиротинской и Ю. Шрейдера о том, что Шаламов считал себя прежде всего поэтом[2], ибо автопрезентация «считал» все-таки субъективна. Поэтому приведем вначале один из самых красноречивых аргументов — стихотворение Шаламова, написанное в 1956 г., когда одновременно шла работа и над «Колымскими рассказами», и над «Колымскими тетрадями». Оно называется «Поэзии» (№ 521):

Если сил не растрачу,

Если что-нибудь значу,

Это сила и воля — твоя.

В этом — песни значенье,

В этом — слов обличенье,

Немудреный секрет бытия.

Ты ведешь мою душу

Через море и сушу,

Средь растений, и птиц, и зверей.

Ты отводишь от пули,

Ты приводишь июли

Вместо вечных моих декабрей.

Ищешь верного броду,

Тащишь свежую воду

К моему пересохшему рту.

И с тобой обрученный,

И тобой облученный,

Не боясь, я иду в темноту…

Поэзия была для Шаламова, по собственному его комментарию к этому стихотворению, его «религией, верой» — именно благо- даря ей он выжил в лагере и «сохранил себя для лучших дел». Он черпал силы в этом магическом искусстве всю жизнь, с самого детства: «Я начинал со стихов: с мычанья ритмического, шаманского покачивания»[3], — до предсмертных строк, надиктованных или, увы, скорее, тоже «промычанных», в Доме инвалидов: «Я на бреющем полете / Землю облетаю. / Всей тщеты земной заботы / Я теперь не знаю...». Глубоко символичен тот факт, что первыми произведениями, созданными Шаламовым после Колымы (точнее, еще на Колыме, когда появилась такая возможность), были стихи. Следует напомнить, что большинство теоретико-эстетических размышлений Шаламова (почти вся переписка с Б. Пастернаком, многочисленные эссе и статьи, не опубликованные при жизни) посвящены поэзии, а не прозе[4]. В одном из этих эссе, написанном на рубеже 1950–1960-х гг. и так и названном «Поэт и проза», Шаламов с предельной ясностью говорит о единстве своего творчества: «У поэта путь один и тема его жизни — одна — которая высказывается то в стихах, то в прозе. Это не две параллельные дороги, а один путь. К тому отрезку пути, который пройден прозой, автор уже не вернется в стихах»[5]. Наконец, для многих читателей «Колымских рассказов» станет, наверное, полной неожиданностью убеждение Шаламова в том, что «правда поэзии выше правды художественной прозы»[6].

Уже этот краткий обзор дает, на наш взгляд, полное основание говорить о природном поэтическом складе личности Шаламова и о поэтической первооснове его творчества, то есть, в конечном счете, — о принадлежности его к тому универсальному типу художников — поэтов-прозаиков с поэтической доминантой, — гениальным воплощением которого в русской литературе были А. Пушкин и М. Лермонтов, а в ХХ в. — А. Белый и Б. Пастернак. Тема качественной соизмеримости творчества Шаламова с творчеством его великих предшественников сама по себе некорректна, однако типологическое сходство и преемственность здесь несомненны. У самого Шаламова есть на этот счет вполне четкая формулировка: «Поэт, пишущий прозу, обогащает и свою прозу, и свою поэзию. Пушкин, Лермонтов, да и любой поэт могут быть понятны лишь вместе со своей прозой, в единстве»[7]. Эта мысль тем более знаменательна, что Шаламов является, в сущности, последним крупным представителем подобного универсализма в русской литературе ХХ в. и всего новейшего времени. Его неповторимость и величие в том, что он сумел со свойственной ему мощной художественной и этической силой выразить себя и свою эпоху как в беспощадно-правдивых рассказах, так и в сурово-нежной лирике, пережив неслыханную в русской истории общественную и личную трагедию…

Следует подчеркнуть, что Шаламов самым убедительным образом опроверг ставшую расхожей сентенцию Т. Адорно: «После Освенцима нельзя писать стихов» — и в буквальном, и в метафизическом ее понимании. Ставивший Колыму и Освенцим в один ряд, Шаламов мог бы согласиться лишь с другой, более точной формулировкой немецкого философа: «После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование»[8]. Ведь его собственный вывод после исторических катастроф ХХ в. был, в сущности, аналогичным: «Искусство лишено права на проповедь»[9]. В связи с этим поэзия, как и искусство вообще, по убеждению Шаламова, должны радикально измениться, избавившись от высокопарного дидактизма, от извечных претензий на то, чтобы поучать — будь то политические идеи или обиходная мораль — большие массы людей. Еще находясь на Севере, в марте 1953 г. он писал Б. Пастернаку: «Мне кажется — одна из ошибок современной поэзии в том, что утеряно понимание главного, что поэзия должна говорить не людям, а человеку <...>. Единение людей в стихах — это единство суждения обращенных поодиночке. Хороший поэт тот, который встречается с читателем один на один. Хорошее — это то, что читается при лампе и кладется на ночь под подушку»[10].

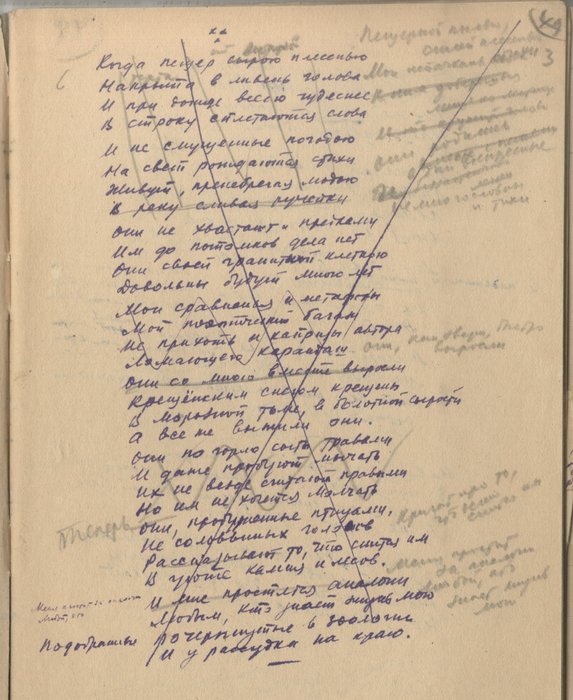

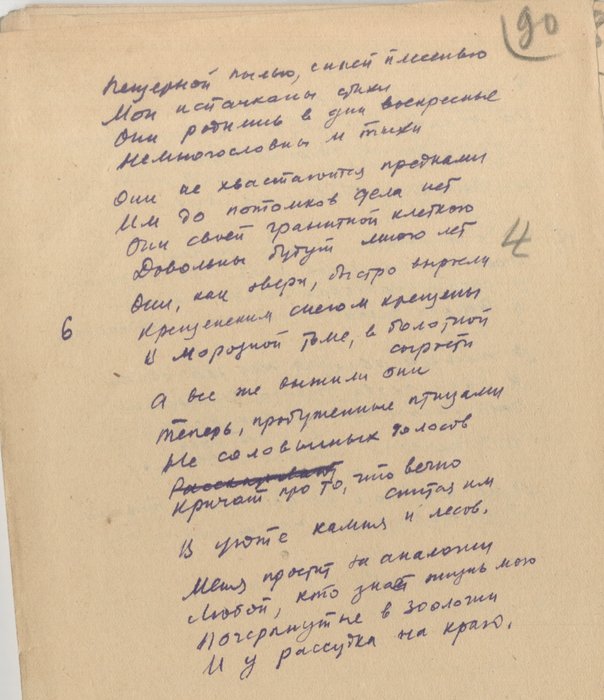

Такими, обращенными «лично и доверительно» к чуткому читателю, который может понять душу поэта, явившегося из неведомого мира лагерей, и были «Колымские тетради», начиная с первых строк первого стихотворения:

Пещерной пылью, синей плесенью

Мои испачканы стихи.

Они рождались в дни воскресные —

Немногословны и тихи…

Все, что записывалось в прятавшиеся от чужих глаз тетради, Шаламов называл своим поэтическим дневником. О публикации самой сокровенной лирики он тогда, в начале 1950-х гг., и не задумывался. Его позиция изначально была бескомпромиссна: «Вопрос „печататься — не печататься“ для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу»[11].

Следует подчеркнуть, что создание «стихов после Колымы» было сопряжено для Шаламова с огромными трудностями как физического и психологического, так и творческого порядка. Многолетний отрыв от культуры, долгая жизнь в голоде, холоде, унижениях, «у рассудка на краю» не только подорвали его здоровье, но и не могли не сказаться на характере его искусства, и прежде всего это коснулось поэтической ипостаси как наиболее чувствительной к чудовищной дисгармонии, в которой ему пришлось пребывать. Сам Шаламов признавался: «Дальний Север <...> изуродовал и сузил мои поэтические интересы и возможности»[12]. Та же мысль вместе с горячей верой в свое призвание нашла выражение в строках:

В куски разорванный драконом,

Я не умру — опять срастусь.

Я поднимусь с негромким стоном

И встану яблоней в цвету…

(«Мне жить остаться — нет надежды...», № 243).

Возможность такого знакомства стала результатом большой и кропотливой работы с архивом автора и многими другими источниками. Нами двигало прежде всего стремление с максимальной бережностью воспроизвести все содержание поэтического наследия Шаламова, учитывая ту бесспорную истину, что стихи (пусть даже отчасти несовершенные) раскрывают внутренний мир и душевные переживания человека, художника и мыслителя — а значит, и его судьбу — с наивысшей обнаженностью. В связи с этим читателей ждет, несомненно, множество открытий, в значительной мере корректирующих и обогащающих тот образ Шаламова, который сложился на основе чтения и изучения «Колымских рассказов» и других прозаических произведений. Особенно это касается стихов 1970-х гг., в которых поэт стремился «развеять туман», окруживший его личность и общественные взгляды. Отдельные стихотворения этого периода, пожалуй, могут вызвать у некоторых читателей шок, ибо их строки своей резкостью и категоричностью превосходят даже известное письмо Шаламова в «Литературную газету» (1972). Полагаем, что читатели смогут объективно оценить все «неудобные» с точки зрения новейших стереотипов поэтические тексты Шаламова, опираясь на комментарии к ним. Главное же, пусть никого не смущает огромное количество стихотворений, составляющих данное издание. Между прочим, Шаламов (демонстрируя свойственную ему самоиронию) не раз повторял слова известной статьи А. Блока: «Стихи в большом количестве — вещь невыносимая»[14]. При этом сам Шаламов педантично убеждал читателей своих даже маленьких сборников: «Стихи — это не роман, который можно пролистать, проглядеть за одну ночь. Стихи требуют чтения внимательного, неоднократного перечитывания. Стихи должны читаться в разное время года, при разном настроении…»[15]

Эти советы, без сомнения, сохраняют актуальность не только для современных читателей, но и для коллег по литературному цеху и исследователей, желающих по-настоящему познать возвращаемый почти сорок лет спустя после смерти Шаламова живой мир его поэзии.

2

Я стеснялся стихов. Никому, даже маме,

Не читал я стихов никогда.

Дома жил, как чужой, со своими стихами,

На щеках была краска стыда.

Я скрывался в чулан, и бумага шуршала —

Шелест был осторожен и тих.

А теперь мне все кажется — мама читала

По глазам моим каждый мой стих.

Это поздний, конца 1960-х гг., шаламовский перевод стихотворения еврейского поэта Х. Мальтинского. Перевод с идиш делался, естественно, по подстрочнику, и можно с достаточной уверенностью говорить, что личного в эти строки вложено не меньше, чем было в оригинале…

Свою маму, Надежду Александровну, Варлам Тихонович трепетно любил, и ей принадлежит, несомненно, важнейшая роль в воспитании младшего сына, родившегося 18 (5 по ст. ст.) июня 1907 г. в Вологде, после возвращения семьи с далеких Алеутских островов, куда глава семьи — священник Тихон Николаевич Шаламов был направлен в 1892 г. в качестве православного миссионера.

Юному Варламу в отличие от его старших братьев и сестер не досталось заокеанской экзотики — он вырос «домашним» вологодским ребенком, особо лелеемым матерью. Именно она научила его читать, когда ему было всего три года (по кубикам), именно с нею он начал медленно, по буквам и главам, читать свою первую книгу, которой могла быть по устоям священнической семьи только Библия (разумеется, для ребенка — с иллюстрациями Г. Доре). Все библейские мотивы и образы будущих стихов «Колымских тетрадей» Шаламова — отсюда, от материнского «камелька», как он любил говорить. Отсюда же и те «простые истины», нравственные правила, которыми он руководствовался всю жизнь, и та особая чувствительность и тяга ко всему, что «не от мира сего», которая рождает поэта. Все это, считал Шаламов, взращено в нем матерью://12// «Ей обязан я стихами. / Их крутыми берегами» («Моя мать была дикарка...», № 907, <1970>).

Отца, протоиерея кафедрального Софийского собора, никак нельзя назвать ретроградом — все-таки он больше десяти лет прожил на территории Америки, где конституция и гражданские свободы существовали уже сто лет, а в России в 1904 г., когда он вернулся, о них только мечтали. Отец никогда не идеализировал Америку, но считал, что некоторым присущим ей традициям — таким, как веротерпимость — России надо учиться. В Вологде о. Тихон сразу прослыл «белой вороной», поскольку открыто заявлял свое неприятие антисемитизма и в 1906 г. отслужил панихиду по убитому черносотенцами в Териоках депутату Государственной думы М. Герценштейну. Варлам целиком унаследовал это качество отца и всегда считал антисемитизм несовместимым с понятием «русская интеллигенция».

Осознание неблагополучия состояния православной церкви еще до революции поставило отца в ряды сторонников церковных реформ, и после революции он искренне включился в «обновленческое» движение. О. Тихон рано, в 1920 г., ослеп, но продолжал ходить на многочисленные диспуты о вере, куда его сопровождал в роли поводыря юный Варлам. В этих случаях, отдавая должное мужеству и убежденности отца, он, как писал позже, учился у него «крепости душевной». Однако сами вопросы веры его к тому времени уже мало волновали. Это было бы удивительно для сына священника, если бы не переломное время — революция, и если бы не старая российская черта: именно из семей священников чаще всего происходили атеисты (не говоря уже о нигилистах). Шаламов нигилистом не стал, но его христианства, по его словам, хватило только на раннее детство, и веру в Бога он потерял еще «лет в шесть» — во многом из-за отца, который на его глазах не раз демонстрировал житейский, вполне языческий (возможно, приобретенный на Алеутах) прагматизм — резал, убивал животных из домашнего хозяйства: «Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей»[16].

Это признание может объяснить многое в будущем мироощущении Шаламова, в том числе в сложном переплетении как христианских, так и богоборческих мотивов его ранней колымской лирики. Но, пожалуй, важнейшей причиной отчуждения сына от отца стало то, что отец был совершенно глух к высокой поэзии, признавая в ней только одно имя — «печальника горя народного» Н. Некрасова. Юный Варлам, которому отец прожужжал все уши надрывными народопоклонническими стихами своего любимца, с детства получил своего рода заряд идиосинкразии против «кумира русской провинции» (так Шаламов называл Некрасова, причислив его много позже в известных размышлениях о причинах жестоко обманутых исторических надежд ХХ в. к одному из тех «писателей-гуманистов, которые несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в ХХ веке»[17]…). У него самого в школьные годы появился свой, совершенно иной кумир — Игорь Северянин. Недаром во время нашумевшего в маленьком городе в 1921 г. юбилейного некрасовского вечера — с фейерверком! — организатором которого был 14-летний Варлам (позже блестяще, с большим юмором, описавший этот вечер в «Четвертой Вологде»), он декламировал не самого Некрасова, а Северянина — короткое стихотворение «Сеятель» из «Поэзоантракта», посвященное Некрасову. И это была не дань моде: Шаламов до конца дней высоко ценил И. Северянина, считая, что «его голос — абсолютной поэтической чистоты при всей его вычурности»[18]

Тогда же Варлам познакомился со стихами Н. Клюева и раннего С. Есенина, но истинным, гораздо более высоким авторитетом в поэзии — со времени юности и до конца дней — для Шаламова стал А. Блок, с первого прочтения его «Двенадцати», дошедших до Вологды в знаменитом оформлении Ю. Анненкова. «Блок встретил меня оглушительным ритмом сиюминутности... B „Двенадцати“ время говорило c Блоком, и он услышал его»[19], — писал он позже. Пронзительную блоковскую лирику, в том числе написанные во время Первой мировой войны «Стихи о России», Варламу помогла открыть его школьная учительница литературы Е. М. Куклина, окончившая Петроградский университет. Именно она сумела разглядеть в серьезном не по годам мальчике, неутомимом книгочее, разностороннюю гуманитарную талантливость и при окончании школы говорила ему: «Вы будете гордостью России, Шаламов». Слова эти он запомнил на всю жизнь — они в конце концов сбылись, но кто бы предполагал, какой ценой!..

Глубокое понимание классики — Державина, Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Тютчева, Фета — пришло к нему, по его признанию, много позднее, а в юности, особенно после переезда в Москву в 1924 г., он был целиком захвачен современной поэзией, начиная с Есенина. На похоронах Есенина в декабре 1925 г. он присутствовал в многотысячной толпе и потом сделал вывод: «Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией»[20].

«Живая кровь» отныне станет для Шаламова мерилом истинной поэзии — равнозначным понятию «судьба поэта», которое он прилагал к очень немногим своим современникам, строго отделяя «судьбу» (оплаченную глубоким личным страданием, жертвенностью, соответствием поэтического слова поступкам) от «мастерства» или «ремесла». Но тайны поэзии («мне очень хотелось знать, какую жидкость наливают в черепную коробку поэтов — что это за люди?» —как выразительно писал он[21]) выводили как раз на вопросы «ремесла», которые влекли его тогда с неудержимой силой. Еще до поступления в Московский университет он стал постоянным читателем Румянцевской (будущей Ленинской) библиотеки и здесь с упоением читал то, что его больше всего интересовало, — ранние сборники футуристов с В. Хлебниковым, В. Маяковским, Н. Асеевым, В. Каменским, Б. Пастернаком, получившие после революции громкую славу среди молодежи. Характерен интерес молодого Шаламова и к теоретическим вопросам стиховедения. По его свидетельству, он тогда «учил опоязовские статьи наизусть»[22]. Как известно, в этих сборниках помимо В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума участвовал и О. Брик, кружок которого при «Новом ЛЕФе» Шаламов некоторое время посещал; естественно, он запомнил работу Брика «Звуковые повторы: (Анализ звуковой структуры стиха)» из сборника ОПОЯЗа за 1917 г.[23]

Не станем пока останавливаться на том, как отразились эти увлечения звуковым строем стиха на собственном поэтическом творчестве Шаламова. 1920-е годы в этом смысле были для него только годами учебы — прежде всего овладения рифмовкой, в чем он весьма преуспел. Любопытный эпизод приведен в воспоминаниях Шаламова «Двадцатые годы». В 1927 г. журнал «Новый ЛЕФ», за которым он внимательно следил, обратился к читателям с предложением присылать «новые, необыкновенные рифмы». «Я наскоро заготовил несколько десятков рифм, вроде „ангела — Англией“, добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа, — писал Шаламов. — Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал. Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня „чуткое на рифмы ухо“, что касается стихотворений, то „если это первые мои стихи“, то они заслуживают внимания, но главное в поэзии — это „лица необщее выражение“ и т. д.»[24].

Варлам был горд получить такое письмо, его поздравляли друзья, но он был больше всего удивлен не ответом (с банальной цитатой из Баратынского), а конвертом, в котором тот был прислан. Это был маленький изысканный конвертик из сиреневой бумаги с лиловым ободком, на такой же бумаге было написано «мельчайшим женским почерком» и письмо. Все это не вязалось с обликом самого Асеева и его стихами, ибо Асеев (а не Маяковский) был главным кумиром студентов, олицетворяя лирическую смелость, которой у него, впрочем, хватило ненадолго, и в сталинские годы он больше писал, по словам Шаламова, «стихи к датам». «Судьбы», в понимании Шаламова, у Асеева-поэта не получилось, осталось только «ремесло», хотя и высочайшего уровня. В целом же близкое знакомство с «левым фронтом искусства» (с тем же О. Бриком, с С. Третьяковым и В. Маяковским, на вечерах которого в Политехническом музее Шаламов бывал не раз) оттолкнуло молодого Шаламова — прежде всего нигилистическим отношением к классике, не только к Пушкину, но и к Блоку. «Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами»[25], — свидетельствовал он.

Но увлечение поэзией не исчерпывало все содержание жизни молодого Шаламова и его друзей: «Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить»[26]. Последнее означало, по его словам, участие в «общественных сражениях». Поступив в 1926 г., после двух лет «пролетарской закалки» дубильщиком на Кунцевском кожевенном заводе, в Московский университет, он оказался в эпицентре этих сражений. Дух свободолюбия, которым всегда славился главный университет страны, в середине 1920-х гг. возродился с новой силой. «Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте», — вспоминал Шаламов. Факультет советского права, который он выбрал, казался ему лучшим с точки зрения приложения сил для борьбы за справедливость, в которую он страстно, по-юношески верил. «Конечно, я был слепым щенком тогда»[27] , — писал он много позже, но бесстрашия этому «щенку» было не занимать. Еще в Вологде, в царское время служившей одним из центров политической ссылки, он страстно увлекся историей освободительной борьбы русской интеллигенции (позднее он назвал ее историей «русского Сопротивления»), ее героями и жертвами. Он был готов, если понадобится, пройти тот же путь…

Исключительно важна шаламовская характеристика атмосферы осени 1924 г., когда он приехал в Москву: «Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год»[28] (Шаламов имел в виду Февраль, атмосферу которого он тоже хорошо помнил). Но уже в 1925 г. началось постепенное и неуклонное спадание этой волны, связанное с политическим возвышением Сталина. Неудивительно, что новое поколение молодежи, не затронутое ожесточением Гражданской войны и воспринимавшее революцию и социализм как продолжение освободительной борьбы в духе заветов старой интеллигенции, не приняло политику грубого антидемократизма и «завинчивания гаек». Все это привело Шаламова и многих других студентов в ряды «левой» оппозиции, которая называла себя «большевиками-ленинцами», а со стороны своих противников получила ярлык «троцкистов». Стоит заметить, что Шаламов включился в эту борьбу как волонтер, ибо не был даже комсомольцем, но он смело брался за исполнение любых поручений. За участие в печатании в подпольной типографии скрытого от широких масс политического завещания Ленина («Письма к съезду», где шла речь о том, чтобы «найти способ переместить Сталина с поста Генсека») в январе 1929 г. Шаламов был арестован. На следствии он вел себя гордо, как истинный поэт и герой-революционер — отказался от дачи показаний. Это был беспрецедентный поступок, ибо многие его друзья слишком откровенничали, каялись и за это получали только ссылку. А Варлам за свою строптивость был сначала посажен на полтора месяца в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, а затем осужден на три года концентрационных лагерей — так они назывались до переименования в 1930 г. в «исправительно-трудовые». Ему был тогда 21 год, а наказание пришлось отбывать в Вишерских лагерях на Северном Урале, куда он был отправлен в одном вагоне с уголовниками…

Шаламов никогда не считал свой первый горький политический опыт «ошибкой молодости» — наоборот, он гордился им. Что касается приписываемого ему и доныне «троцкизма», то в позднем «Кратком жизнеописании» он пояснял: «К Троцкому большинство оппозиционеров относилось без большой симпатии», подчеркивая с вполне обоснованным пафосом, что сам он принадлежал «к рядам тех, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь, сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина. Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались организовать активное сопротивление этому носорогу»[29]. И еще важное добавление, сделанное в «Воспоминаниях о Колыме»: «Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо…»[30].

Последние слова — о «временном прикосновении» и «вечном клейме» — можно считать ключом ко всей биографии Шаламова, к объяснению ее трагизма, как жизненного, так отчасти и литературного. Ведь его второй арест в 1937 г. с отправкой на Колыму был прямым следствием прежнего участия в оппозиции — на этот раз ему и припечатали фатальное клеймо «КРТД» («контрреволюционная троцкистская деятельность») со спецуказанием «использовать только на тяжелых физических работах». В 1943 г., когда пятилетний срок кончился, на Колыме ему добавили еще десять лет, по сфальсифицированному обвинению в «антисоветской агитации» («АСА», статья 58, п. 10 УК РСФСР). Хотя статья изменилась, он по-прежнему считался «троцкистом». Весьма характерно, что реабилитация Шаламова в 1956 г. состоялась только по делам 1937 и 1943 гг. и не коснулась дела 1929 г. Не случайно с апреля 1956 г. (еще в период рассмотрения реабилитационного дела) до июня 1959 г. за ним велась весьма плотная слежка со стороны КГБ (с фотофиксацией передвижений и подробными донесениями осведомителей о встречах и разговорах Шаламова). Причина указывалась в заданиях агентам: «...В прошлом активный троцкист». Несмотря на то что Шаламов не давал ни малейшего повода для подозрений в нелояльности к советской власти, наблюдение за ним продолжалось и позднее, особенно после появления «Колымских рассказов» в пиратских изданиях на Западе. Слежка велась и в последние его годы, когда он был уже тяжело болен: об этом говорит беспримерный по цинизму факт кражи из квартиры Шаламова в его отсутствие части рукописей сотрудником КГБ (позднее, в 1996 г., продавшим эти рукописи музею писателя в Вологде)[31]. Реабилитирован был Шаламов по своему первому делу 1929 г. лишь в 2000 г., после обращения его наследницы И. П. Сиротинской в Генеральную прокуратуру РФ[32].

Напомним, что жупел «троцкизма», доставшийся в наследство от сталинской эпохи, продолжал активно культивироваться советско-партийным идеологическим аппаратом, о чем говорит хотя бы выпуск «Политиздатом» в 1968 г. брошюры с лицемерным названием «Троцкизм — враг ленинизма». Безусловно, подозрительность к Шаламову в «органах» из-за этого жупела сыграла определенную роль в том, что колымская проза писателя осталась не напечатанной в СССР (хотя основная причина была в другом — в том, что «слишком страшно» писал Шаламов о сталинской эпохе и о человеке в лагере). Не исключено, что особая цензурная бдительность по отношению к его стихам также отчасти объяснялась этим фактором (особенно в высших инстанциях издательства «Советский писатель», тесно связанных с «органами»). Но, с другой стороны, хрущевская «оттепель» открыла дорогу многим литераторам, прошедшим через сталинские репрессии, и этот процесс не мог не коснуться чудом уцелевшего поэта-инвалида, в биографии которого значилось участие в распространении «Завещания» Ленина (сакрализованное имя Ленина все же многократно перевешивало имя Троцкого). Хотя сам Шаламов никогда не пользовался этой «индульгенцией», о его «ленинском» эпизоде было известно в литературных кругах, как известна была и его вера в справедливость начал, провозглашенных Октябрьской революцией, и его горячие, нисколько не остывшие симпатии к общественной и творческой обстановке первых лет советской власти. Главное же — предложенные в печать лирические стихи Шаламова не могли не волновать своей искренностью и человечностью, удивительно тонким чувствованием природы и при этом — трудно скрываемой болью, причины которой были понятны всем, кто был лишен предвзятости и кто хоть немного знал о его судьбе. Но «поэтическая нить» этой судьбы, перефразируя самого Шаламова[33], «разорванная и снова связанная», тогда была мало кому известна, и остается таковой практически и доныне. К ней и следует вернуться.

3

Чтобы понять истоки того поэтического взлета, который произошел у Шаламова после Колымы, конечно, мало учитывать его опыт 1920-х гг. Гораздо большее значение имели пять лет свободы после Вишеры. «Я набирал силу, — вспоминал он. — Стихи писались, но не читались никому. <...> План был такой. В 1938 г. — первая книжка прозы. Потом вторая книжка — сборник стихов»[34]. Арест перечеркнул все планы. Позже выяснилось, что жена Г. И. Гудзь из опасений сожгла три тетради (около ста стихотворений), предназначенные для готовившегося сборника. Но после всего пережитого на Колыме эта потеря казалась Шаламову несущественной. Да он уже и не помнил этих стихов, принадлежавших иному, перечеркнутому миру…Тем не менее, с точки зрения познания тайн поэзии 1930-е гг. значили для него очень много. Это было время самоуглубления, отказа от поверхностных увлечений и переживания новых, гораздо более серьезных — притом, что они, как всегда, сопровождались у Шаламова не только эмоциональным восприятием стихов открытого для себя поэта, но и особым интересом к их форме. Это было время накопления той редкостной поэтической эрудиции, которая так поражала его знакомых-врачей на Колыме, а впоследствии — и тех, с кем он встречался по возвращении в Москву. Стоит заметить, что феноменальная память Шаламова позволяла ему запоминать важные для него стихи целиком сразу после переписывания их на бумагу, а когда бумаги не было — уже после второго чтения вслух. Именно последним способом ему удалось навсегда сохранить в памяти прочтенные сокамерником по Бутырской тюрьме в 1937 г., журналистом Германом Хохловым (вскоре расстрелянным), стихотворения М. Цветаевой «Роландов рог» и В. Ходасевича «Играю в карты, пью вино...» и «Ан Марихен»[35]. Так же было еще раньше с Б. Пастернаком, с его книгой «Сестра моя — жизнь»: взяв ее в библиотеке, Шаламов хотел ее переписать, «но вдруг оказалось, что переписывать „Сестру мою — жизнь“ не надо» — он помнил всё наизусть[36].

Иногда считается (во многом со слов самого Шаламова — об этом ниже), что его безраздельным кумиром с 1930-х гг. стал Б. Пастернак. Это не совсем верно. О широких поэтических предпочтениях Шаламова, укрепившихся в те годы, можно судить хотя бы по перечню поэтов, стихи которых он читал на описанных им в одноименном рассказе «афинских ночах» — тайных поэтических вечерах, проходивших в колымской лагерной больнице в конце 1940-х гг.: «Мой взнос: Блок, Пастернак, Анненский, Хлебников, Северянин, Каменский, Белый, Есенин, Тихонов, Ходасевич, Бунин. Из классиков: Тютчев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Алексей Толстой…»[37] Обратим внимание прежде всего на кажущиеся здесь неожиданными имена И. Анненского и А. Белого.

Ранее нигде не фигурировавший в числе особо значимых для него поэтов, А. Белый попал в их число, вероятно, в связи с тем, что Шаламов со свойственной ему дотошностью проштудировал все сочинения Белого (стихи, прозу, теоретические работы) после смерти его — «последнего из декадентов», как писали в газетах — в январе 1934 г. Как известно, автор «Колымских рассказов» считал автора романа «Петербург» (прочтенного впервые еще в 1920-е гг.) одним из своих учителей в прозе. При этом из стихов А. Белого Шаламов ставил на первое место книгу «Пепел» (1906 г., новая редакция 1929 г.), которая была близка ему и темой — отражением мыслей героя-бродяги, бунтаря и арестанта, что Шаламов по-особому лично переживал уже после Вишерского лагеря, — и, опять же, свежей, оригинальной ритмикой стихов. Есть основания полагать, что именно в это время Шаламов глубоко изучил фундаментальные стиховедческие работы А. Белого «Символизм» (1910) и «Ритм как диалектика» (1929); их он имеет в виду, говоря позднее о «предвидениях гения Белого»[38] (подобной оценки деятели ОПОЯЗа не удостоены). Вопрос о влиянии этих работ, как и стихов А. Белого, на послеколымское поэтическое творчество Шаламова заслуживает специального исследования, однако уже имеются наблюдения, что это влияние имело место[39].

В связи с этим нельзя не вспомнить и статью молодого Шаламова «Наука и художественная литература» (1934), где он подчеркивал: «Самая специфика стиха — ритм, звуковая организация (курсив наш — В. Е.) — обладает по сравнению с художественной прозой большей силой эмоционального воздействия на читателей»[40]. Опора на терминологию Белого здесь говорит сама за себя. Эта статья интересна еще и потому, что в ней Шаламов развивал идею расширения тематических рамок поэзии за счет освоения научных сфер — отчасти отталкиваясь от опыта того же Белого, но ссылаясь в этот раз на слова В. Брюсова (из его предисловия к сборнику «Дали», 1922): «Было бы несправедливо, если бы поэзия навеки должна была ограничиться, с одной стороны, мотивами о любви и природе, с другой — гражданскими темами. Все, что интересует и волнует современного человека, имеет право на отражение в поэзии». Несомненно, эта идея не была забыта Шаламовым после Колымы — одной из характерных черт его лирики стало как раз обращение к научным темам (большей частью в их этическом аспекте — от проблем использования атома до экологии) и широкое включение в стихи научно-технической лексики (от медицинской до геологической), что можно считать прямым наследием его молодости.

Обратимся теперь ко второму «неожиданному» имени в шаламовском перечне, имени И. Анненского. Вспоминая о 1930-х гг., Шаламов подчеркивал, что влияние Б. Пастернака в этот период «переплеталось, сливалось с влиянием на меня поэта, с которым я только что познакомился, был увлечен его секретами очень сильно. Это был Иннокентий Анненский. Вот с этой любовью к Анненскому и Пастернаку я и уехал на Дальний Север»[41]. Можно предполагать, что на Шаламова произвели огромное впечатление не только стихи И. Анненского, но и его поэтическая судьба. Удивительно было открыть в пестрившей эпатажностью, крикливостью, претензиями на новое «неслыханное» слово эпохе русской поэзии начала века (позднее названной «серебряным веком») фигуру поэта, который ни в малейшей мере не был затронут этими веяниями. Сознательно избравший путь непубличности и анонимности (большинство его стихов осталось в рукописях и было напечатано посмертно, а единственный прижизненный сборник «Тихие песни» (1904) был подписан псевдонимом «Ник. Т-о»), Анненский, как можно догадываться, представлял для Шаламова тот идеал «тайного» поэтического бытия, к которому он всегда стремился — и это стремление было усугублено лагерными обстоятельствами, во многом сформировавшими его кредо: «Оптимальное состояние человека — одиночество»[42]. Есть основания полагать, что принцип Анненского: «Работаю исключительно для будущего», — серьезно и глубоко повлиял на общий стиль жизни и творчества Шаламова с его преимущественной работой «в стол», и особенно — на избранный им способ поэтического существования в закрытой форме лирического дневника. Обо всем этом, вероятно, можно было бы только строить гипотезы, если бы в архиве Шаламова северного периода (1953 г.) не обнаружилось удивительное стихотворение, посвященное Анненскому (№ 1225):

Прошептать бы, проплакать слова,

Их мечта хоть слепа, но жива.

От повадок незрячей мечты

Не спасемся ни я, ни ты.

В наш сырой, в наш метельный май

Порыжелый мундир одевай,

Свой учительский старый мундир,

Мой покойник и мой командир.

Пусть меня обвинят в воровстве,

Кто не знает, что мы — в родстве,

Этих «в», этих «з», этих «эм»

И других незначительных тем.

Красоту вывожу на парад

И не жду никаких наград.

Я хочу мертвецу доказать,

Что его не померкли глаза.

Голубые эти следы

Завели меня в вечные льды.

От его улыбки живой

Каждый вечер я сам не свой.

И горит тот огонь голубой,

Увлекая меня за собой.

Самое красноречивое в этих строках — «мой командир». Поразительно, что написанные «в вечных льдах», на полюсе холода, стихи о своем заветном поэтическом учителе пролежали в старых тетрадях Шаламова без движения почти двадцать лет, и лишь затем он решился предложить их в свой последний сборник «Точка кипения» (1977). Но равнодушной рукой редактора они были отклонены…

Нет сомнения, что тот предметный разговор об Анненском, который завел Шаламов в переписке с Пастернаком с Колымы, стал одним из главных факторов, способствовавших его сближению с великим поэтом. Ибо сам Пастернак при первой встрече с Шаламовым в Москве 13 ноября 1953 г. признался: «В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, что совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель»[43].

В целом Пастернак был бесконечно удивлен тем, что писавший ему с Севера неизвестный поэт обладает выдающимся умом, образованностью, способностью с полной самостоятельностью судить о сложнейших проблемах искусства — как старого, так и современного, — и особенно о поэзии. Совершенно восхитила Пастернака формула Шаламова о рифме как «поисковом инструменте». Он назвал ее — по точности и глубине — «пушкинским определением». Позднее Шаламов отнес эту похвалу к числу двух «лучших похвал», слышанных за всю жизнь (первая касалась сокамерника по Бутырской тюрьме, старого революционера-эсера А. Г. Андреева, который сказал ему: «Вы можете сидеть в тюрьме»[44]), добавив по поводу Пастернака: «Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно»[45].

Пастернаку, в свою очередь, несомненно, было очень дорого, что «ссыльный поэт», как он поначалу воспринимал Шаламова, является одним из его самых страстных и давних почитателей. В первом же письме с Севера Шаламов с трогательной искренностью вспоминал, как увидел Пастернака на вечере в клубе МГУ в 1933 г.: «Вы читали „Второе рождение“, а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, ка- кого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами»[46]… Подобное чувство можно назвать боготворением, и Шаламов, не стесняясь этого чувства, прямо писал о нем Пастернаку не только в письмах, но и в стихах:

...И каждый вечер, в удивленье,

Что до сих пор еще живой,

Я повторял стихотворенья

И снова слышал голос твой.

И я шептал их, как молитвы,

Их почитал живой водой,

И образком, хранящим в битве,

И путеводною звездой…

(«Поэту», № 94; 1954).

В те годы (1930–1950-е) Шаламов был далеко не одинок в своем преклонении перед Пастернаком, но его отличие — как и отличие других интеллигентов, оказавшихся в тюрьмах и лагерях, — было в том, что чтение или прошептывание стихов Пастернака действительно служило им тем же, чем служит для верующих молебен. Здесь невозможно не привести краткий фрагмент неповторимой поэтической прозы Шаламова (отрывок из письма к О. Ивинской 1956 г.): «Я помню стены камеры ледяных лагерных карцеров, где раздетые до белья люди согревались в объятиях друг друга, сплетались почище лианы в грязный клубок около остывшей железной печки, трогая острые ребра, уже утратившие тепло, и читали „Лейтенанта Шмидта“:

Скамьи, шашки, выпушка охраны,

Обмороки, крики, схватки спазм…»[47]

Шаламов подводит к выводу, что слова, казалось бы, лишенные смысла, но завораживающие своим звуковым подбором и ощущением внутренней тайны (поэтические слова) могут обладать огромным духовным воздействием и оказывать людям не достигаемую никакими иными средствами нравственную поддержку.

Главное условие этого — вера в благородство поэта, в его неподкупную совесть. Именно это условие в конце концов и определяет этическую силу поэзии — основополагающую для нее, о чем Шаламов не устает повторять в письмах Пастернаку (опираясь и на его пример, и на собственное выстраданное убеждение): «Корень поэзии — в этике, и мне подчас даже кажется, что только хорошие люди могут писать настоящие большие стихи. Имеют право на это. Вернее, иначе: настоящие, большие стихи могут написать только хорошие люди»; «Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий»[48].

Поэтическое исповедание веры Шаламова встретило со стороны Пастернака полное понимание и солидарность. Впоследствии Шаламов писал: «Совпадение взглядов было удивительным»[49]. И хотя он никогда не забывал, что они были людьми разных поколений и несовместимого жизненного опыта («Я — практик, эмпирик. Пастернак — книжник»[50]), общность взглядов поэта-лагерника и поэта, стоящего на высшей ступени мировой культуры, говорит о том, что оба они взросли, в сущности, на одной почве и на одной традиции — завещанного веками высокого, рыцарско-романтического отношения к поэзии, которое продолжало быть действенным и жизнетворным в России в середине ХХ в. и вселяло веру в сохранение такого отношения в будущем[51]…

Шаламов посвятил Пастернаку за свою жизнь около пятнадцати стихотворений (целый ряд их в нашем издании публикуется впервые), что говорит само за себя. При этом нельзя не вспомнить афористического высказывания Шаламова: «Лучшее, что есть в русской поэзии — это поздний Пушкин и ранний Пастернак»[52]. Кажется парадоксальным, что вровень с поздним Пушкиным (олицетворением высшей поэтической гармонии и мудрости) поставлен молодой Пастернак поры «Поверх барьеров» и «Сестры моей — жизни» (олицетворение поэтической дерзости и новизны ХХ в.). Но эта мысль, с одной стороны, оттеняет достаточно прохладное отношение Шаламова к позднему периоду творчества Пастарнака, с его неоправданным, на взгляд Шаламова, «опрощением», с другой — подчеркивает его симпатии к модернистской линии русской поэзии. В связи с этим есть повод внести ясность и в вопрос о стилевом влиянии Пастернака на Шаламова.

Лишь по отношению к своим ранним утраченным стихам 1930-х гг. Шаламов признавался, что они испытали воздействие Пастернака. Некоторые следы этого воздействия можно обнаружить также в первых колымских стихах, созданных в 1949–1950 гг. на ключе Дусканья и посланных любимому поэту. Последующее же творчество Шаламова, начиная со сборника «Синяя тетрадь», названного самим Пастернаком «самобытным», не содержит заметных признаков всегда узнаваемого поэтического почерка Пастернака — и ритмического, и метафорического. Забегая вперед, скажем, что Шаламов твердо следовал двум принципам: «Устраняется, выжигается огнем всё, что может читателю напомнить стихи другого поэта»; «я не вижу возможности усложнять свои стихи»[53]. Отсюда отказ от излишней метафоричности, тем более столь сгущенной, как у Пастернака или у О. Мандельштама (в связи с чем он решительно и с сарказмом отмежевывался от принадлежности к «мандельштамистам» и «пастернакистам»[54]). Однако, несмотря ни на что, за Шаламовым долгое время тянулась — и тянется! — репутация едва ли не эпигона Пастернака, и некоторых эпизодов, связанных с этим, придется коснуться, поскольку они имеют важное историко-литературное значение.

Один подобный случай анекдотического характера, относящийся еще к концу 1920-х гг., привел в воспоминаниях сам Шаламов: он принес в редакцию одного из журналов свое простодушное стихотворение «Игрою детской увлеченный...» и получил решительный отказ литконсультанта с безапелляционно-абсурдистским приговором: «Возьмите эти пастернаковские стихи. Вся Россия пишет под Пастернака. И вы тоже…»[55]

Куда более серьезная история произошла в начале 1960-х гг. в журнале «Новый мир». О ней поведал в своей книге «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын. По его словам, в декабре 1962 г. он предложил Твардовскому напечатать в журнале переданные ему Шаламовым стихи «Из колымских тетрадей», но Твардовский их отверг, поскольку посчитал, что они «слишком пастернаковские»[56]. К сожалению, верить целиком в эту историю сложно, так как сам перечень стихов, приводимый Солженицыным (по его словам, в подборке были «Гомер», «Аввакум в Пустозерске», и еще около двадцати стихотворений, в том числе «В часы ночные, ледяные...», «Как Архимед...», «Похороны»), не давал никакого основания говорить о влиянии Пастернака (например, кто бы нашел таковое в шаламовском «Аввакуме»!). Как можно предполагать, слова Твардовского («слишком пастернаковские») были не столько результатом прочтения стихов (вероятно, крайне беглого), сколько следствием его осведомленности о былых тесных связях Шаламова с Пастернаком. Попутно заметим: большое сомнение вызывают и слова Солженицына о том, будто Твардовский «написал Шаламову, что стихи „Из колымских тетрадей“ ему не нравятся решительно, это — не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя».[57]

К сожалению, из-за этих или иных недоразумений Шаламову ни разу не удалось напечататься в «Новом мире», что стало серьезной травмой для него, тем более что он почти четыре года (1959–1962) работал внештатным внутренним рецензентом этого журнала, отвечая на рукописи самодеятельных авторов, и потому считал себя близким редакции. Но там его поддерживали только А. Кондратович и Л. Левицкий. Последний сумел опубликовать в журнале две небольшие доброжелательные рецензии на первые сборники Шаламова «Огниво» и «Шелест листьев» (что, кстати, не могло пройти без санкции Твардовского и потому опровергает факт его «отвержения» стихов Шаламова, о котором упомянуто выше). Но у самого Шаламова осталась глубокая обида на Твардовского, тем более, что он считал автора «Василия Теркина» и наиболее ценимой им поэмы «Дом у дороги» «единственным из официально признанных безусловным и сильным поэтом»[58] . Впрочем, Шаламов острокритически оценивал «бедный и бледный» поэтический отдел «Нового мира», связывая эту «бедность» с позицией Твардовского, пытающегося, по его мнению, «настаивать на „генерализации“ некрасовских традиций сейчас»[59].

4

Пожалуй, самой счастливой для Шаламова была публикация в пятом номере «Знамени» за 1957 г. — она стала первой в его жизни и обошлась практически без купюр. За это он был благодарен своей старой знакомой еще по 1930-м гг. Людмиле Скорино — именно она, член редколлегии журнала, известный в ту пору официозный критик, проявила совсем не казенную чуткость к вернувшемуся с Колымы Шаламову. Выход подборки из пяти стихотворений «Стихи о Севере» окрылил Шаламова, и он надеялся, что издание поэтической книжки не заставит себя долго ждать. Ведь к тому времени, начиная с 1949 г., он написал огромное количество стихотворений — свыше четырехсот! — объединив их в книгу «Колымские тетради». Но на публикацию такой большой и откровенной книги (как и «Колымских рассказов») в то время рассчитывать было весьма сложно, и он готов был печатать стихи хотя бы малыми частями.

В архиве издательства «Советский писатель» сохранились некоторые любопытные материалы о цензурной истории первого сборника Шаламова «Огниво» (1961), прежде всего внутренняя рецензия поэта Виктора Бокова. Она датирована 18 сентября 1957 г., что дает возможность судить, насколько быстро после майской публикации в «Знамени» Шаламов подготовил рукопись. Поначалу она имела другое название — «Лиловый мед», по одноименному стихотворению из «Колымских тетрадей». Но в итоге и авторское название сборника, и само стихотворение, и многие другие были отвергнуты издательством, и решающую роль здесь сыграл, несомненно, В. Боков, который написал отрицательную рецензию. Это было отчасти неудивительно, так как эстетика самого Бокова, представителя народной, фольклорно-песенной традиции в поэзии, решительно расходилась с эстетикой Шаламова. Недаром рецензент находил во многих стихах Шаламова «литературщину», а также «натурализм». Но самый потрясающий (по простодушию или лицемерию?) фрагмент рецензии звучал так:

«Не стоит печатать стихи, в которых есть намеки на беды биографии:И не забыть мне никогда

Тот голубой квадрат,

Куда взошла моя звезда

Лишений и утрат.

Или:

Пусть на той оленьей тропке

Откровеньем наших бед

Остается этот робкий

Человечий след.

Или:

Когда в смятеньи малодушном

Я к страшной зоне подойду.

Я в данном случае не стою за запрет темы, она не стала главным содержанием стихов, не зазвучала во всю полноту гражданских чувств, а стала намеком на затаенные обиды, а об этом нельзя говорить вполголоса…»[60]

Трудно понять, откуда у В. Бокова, тоже недавно реабилитированного сидельца «зоны», взялся этот менторско-ортодоксальный тон. Он особенно удивителен для читателей, знающих, что популярный поэт-песенник на протяжении всей жизни всячески обходил факт своего пребывания в Сиблаге в 1942–1947 гг. и решился опубликовать стихи, связанные с этой темой, лишь в конце 1990-х гг.[61] Во всяком случае, мы имеем дело с уникальным примером, когда один поэт-лагерник стал бдительным и суровым цензором другого.

Эта рецензия, в сущности, и привела к отсрочке издания первой книжки Шаламова. Такого поворота событий тот никак не ожидал, и разочарования от первого столкновения с «оттепельной» издательской реальностью, несомненно, сыграли свою роль в резком ухудшении его здоровья: 19 ноября того же года с ним случился первый приступ болезни Меньера (описанный позднее в рассказе «Припадок»), после чего он попал в Институт неврологии, затем в Боткинскую больницу, был признан инвалидом, стремительно начал глохнуть и прекратил начавшуюся работу в журнале «Москва».

Крохотная инвалидная пенсия в 260 рублей (после деноминации 1961 г. — 26 рублей) неотвратимо поставила вопрос о выживании и, соответственно, о продолжении борьбы за первую книжку. Необходимость ее переработки Шаламову была ясна, ибо стало понятно, что никакие колымские стихи из дневниковой лирики через издательство не пройдут. Об этом же говорили и отказы из журналов. Их лейтмотивом были упреки автору в отсутствии у него основополагающей темы социалистического реализма — темы созидательного труда. («Из стихов Шаламова мне понравились лишь „Ручей“ да „Осенний вечер“. Их можно было бы напечатать при наличии стихов на темы труда», — гласил один из отзывов[62] ).

Как быть поэту, который на основании своего колымского опыта пришел к радикальному убеждению, что «физический труд — это проклятие людей»[63]? Воспевать «дело чести, доблести и геройства», о котором было написано на воротах лагерей?! Шаламов уже «воспел» эту тему в стихотворении, читанном Б. Пастернаку в 1956 г. в Переделкине:

Я много лет дробил каменья

Не гневным ямбом, а кайлом…

(«О песне», № 355; 1956).

Казалось бы, невозможно написать о том же как-либо «цензурно», «проходимо», не отступая при этом от своего лица. Но поэзия на то и поэзия, что она — «всеобщий язык», по шаламовскому определению, и позволяет сказать все, что думаешь — прибегая к тонкому иносказанию, к многозначности. Можно уверенно говорить, что Шаламов немало мучился над злосчастной обязательной «темой труда», находясь в больнице. Ибо именно в больничной тетради конца 1957 г. сохранились черновики и окончательный вариант известного стихотворения «Память» (№ 601), которое и стало его «пропуском» в мир официальной советской поэзии. Напомним его строки:

Если ты владел умело

Топором или пилой,

Остается в мышцах тела

Память радости былой.

То, что некогда зубрила

Осторожная рука,

Удержавшая зубило

Под ударом молотка,

Вновь почти без напряженья

Обретает каждый раз

Равновесие движенья

Без распоряженья глаз.

Это умное уменье,

Эти навыки труда

В нашем теле, без сомненья,

Затаились навсегда.

Сколько в жизни нашей смыто

Мощною рекой времен

Разноцветных пятен быта,

Добрых дел и злых имен.

Мозг не помнит, мозг не может,

Не старается сберечь

То, что знают мышцы, кожа,

Память пальцев, память плеч.

Эти точные движенья,

Позабытые давно, —

Как поток стихотворенья,

Что на память прочтено.

Новый, вовсе не лагерный, а реалистично-советский (можно сказать даже «рабоче-крестьянский») смысл стихотворения, на первый взгляд, очевиден, как очевидна и искренность поэта: он не восхваляет труд в угоду конъюнктуре, а говорит лишь о памяти, которую любая тяжелая работа оставляет в мышцах. И все-таки чуткий читатель уже тогда мог понять — исходя из биографии поэта и подтекста некоторых строк, — что автор имеет в виду прежде всего свой лагерный опыт. Например, «злые имена» явно намекают как минимум на Сталина и Берия, а «память пальцев, память плеч» — на неутихающую боль отмороженных и искореженных работой с лопатой и киркой рук и согнувшихся от долгого катания тачки в забое плеч. А еще более чуткому читателю интуиция могла подсказать, что «пилой» в первых строках легко заменяется на «кайлом» и, соответственно, «радость» на «горечь», что, вероятно, и подразумевалось автором.

Хотя и писал Шаламов в другом стихотворении того же периода:

Мои намеки слишком грубы

И аналогии — просты, —

в «Памяти» все оказалось и не грубо, и не просто. В целом это стихотворение можно рассматривать как художественно-игровое, движимое во многом «игрой» с цензорами (подобной той, к которой нередко прибегал Пушкин). И в этой «игре» Шаламов, несомненно, вышел победителем, благодаря своему поэтическому искусству. Недаром в автокомментарии к «Памяти» (см. примеч. к № 601) он писал, что считает это стихотворение «своим вкладом в русскую лирику, находкой в трактовке и художественном решении этой важнейшей человеческой темы, острейшей темы нашего времени» (курсив наш. — В. Е.). Это и подтверждает, что подспудно он имел в виду в своей строке «кайло» как лагерный атрибут — ведь общеупотребительная «пила», за исключением ассоциаций с лесоповалом, не столь явно говорит об «острейшей теме».

В больнице было написано и другое, еще более мирное стихотворение «Ода ковриге хлеба», тоже связанное с «социальным заказом» на тему труда. О том, с какими усилиями он стремился поначалу акцентировать эту тему и как отказался от нее, сняв три строфы, Шаламов рассказал в большом автокомментарии к стихотворению (см. примеч. к № 581), пояснив, что задумал сделать его многоплановым и аллегоричным, ставя перед собой и задачу звуковой инструментовки (ср. первую строку: «Накрой тряпьем творило»). Но для многих читателей, да и редакторов, так и осталось, наверное, загадкой, почему поэт, за плечами которого числился, казалось бы, только лагерь, мог с таким теплом и с таким пониманием дела (как будто крестьянским) изобразить процесс выпечки хлеба, начиная с приготовления опары. Отгадка в том, что Шаламов прекрасно помнил этот процесс с вологодского детства, когда он постоянно крутился у печи, где его мама каждое утро, по заведенному отцом правилу, пекла свежий хлеб. (Оказавшись на больничной кровати, он часто вспоминал детство, о чем говорят стихотворения «Духовой оркестр», «Гиганты детских лет» и другие, родившиеся там же). Но в «Оде ковриге хлеба» тоже можно уловить своего рода лагерный мотив, ибо с таким страстным чувством воспеть рождение хлеба мог только много голодавший человек:

...Соленая, крутая,

Каленая в жаре,

Коврига золотая,

Подобная заре.

Неудивительно, что новые, «оптимистические» стихи Шаламова были моментально приняты и напечатаны в журнале «Москва», в мартовском номере 1958 г. При этом «Ода ковриге хлеба» и «Память» обрамляли подборку из пяти стихотворений, а внутри нее Шаламову удалось опубликовать откровенно «крамольное», но тоже аллегоричное стихотворение «Сосны срубленные», читая которое, нетрудно было догадаться, что поэт говорит не столько о соснах, сколько о людях…

Сборник «Огниво», таким образом, был спасен. В редакционном заключении отдела поэзии «Советского писателя» от 20 февраля 1960 г. с нескрываемым удовлетворением говорилось: «За это время поэт проделал большую работу над рукописью <...>. Самое главное то, что рукопись пополнилась новыми вещами — они расширили горизонт будущей книги, усилили ее общественное звучание. Это относится к таким, например, стихам, как „Ода ковриге хлеба“, „Память“, „Весна в Москве“, „Сборщик лекарственных трав“, „Черский“. Они полны преклонения перед трудом человека, гордостью за его силу и восторгом перед творениями его рук…»[64].

Пожалуй, В. Фогельсон — а он был редактором всех пяти прижизненных сборников Шаламова — сильно «перебрал» в своем восторге, но это было связано с его доброжелательным отношением к «трудному» автору, а также, вероятно, со стремлением в наивыгоднейшем свете преподнести его стихи издательскому начальству. Однако редактор не обошелся без претензий: «Следует изменить композицию сборника — не все его разделы равноценны и равнозначимы, в частности, маленький второй раздел „Оттаявшие буквы“, который следует еще раз пересмотреть и по составу, и по расположению его стихов в книге» [65].

Никаких «Оттаявших букв» (вероятно, это были стихи из «Колымских тетрадей») в сборнике в итоге не оказалось, и окончательную его композицию определял, видимо, сам редактор. Об этом можно судить по довольно курьезному, явно не шаламовскому решению поместить во главу сборника стихотворение с «производственным» названием «Газосварка». На самом деле стихотворение «Гроза, как сварка кислородная...» у Шаламова не имело названия и являлось пейзажно-философским, о чем говорят имевшиеся в нем строфы:

...Земля хватает с неба лишнего

Во время гроз, во время бури,

И средь заоблачного, вышнего,

Средь замутившейся лазури

Она привыкла бредить ливнями

И откровеньем Иоанна,

Нравоучениями длинными,

Разоблачением обмана…

Подобные же купюры — по воле В. Фогельсона или других редакторов — были сделаны и в других стихотворениях: трех строф (в сравнении даже с опубликованным в «Знамени» текстом) лишился «Стланик», двух строф — «Сосны срубленные» и «Боярыня Морозова» (включая важнейшую последнюю строфу со словами: «Так вот и рождаются святые, / Ненавидя жарче, чем любя»), из «Камеи» было убрано ключевое двустишие, напоминавшее о Колыме: «В краю морозов и мужчин / И преждевременных морщин».

Негодование Шаламова по этому поводу лучше всего передают его слова о «редакторах-лесорубах», сделавших его стихи «стихами- инвалидами». Поэт был оскорблен и тем, что книжка, которую он ждал столько лет, имела тираж всего две тысячи экземпляров — такой тираж предусматривался в те годы лишь для молодых начинающих авторов, а ему было уже почти пятьдесят пять лет.

Смягчали ситуацию слова сочувствия и поддержки, прозвучавшие в одобрительных рецензиях Б. Слуцкого, Л. Левицкого и В. Приходько[66] . Надо заметить, что Б. Слуцкий получил книгу в дар от Шаламова по почте и тотчас откликнулся на нее восхищенными словами. Он полностью цитировал понравившуюся ему шаламовскую «Память» и тонким намеком расшифровывал для читателей ее подлинный смысл: «Помню, с какой печальной гордостью Н. А. Заболоцкий показывал мне чей-то строящийся в Тарусе дом и говорил: „А я ведь все строительные профессии знаю — и землекопом был, и каменщиком, и плотником...“» Слуцкий открыто обращался к читателям с «рекламным зазывом»: «Требуйте в книжных магазинах книгу Шаламова „Огниво“. Это хорошая книга. Требуйте! А когда в магазинах и библиотеках вам ответят отказом — требуйте у издательства доиздания этой и многих других недоизданных книг».

Авторитет Б. Слуцкого позволил ему сделать для Шаламова и другого рода рекламу — телевизионную. 16 мая 1962 г. он пригласил Шаламова на передачу ЦТ «Поэзия», где сам являлся ведущим. Передача была короткой, шла в дневное время, но ее видел, например, рязанский друг Шаламова Я. Гродзенский, которого накануне Шаламов оповестил лаконичным письмом: «Я рад, конечно, возможности выступить — от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись»[67]. Записи передачи не сохранилось, и судить о ней можно только по письму Шаламова Гродзенскому, написанному после выступления. Больше всего он был рад, что ему удалось прочесть свои стихи (в том числе «Камею») в полном, нецензурированном варианте…

Все это, совпавшее с новой волной десталинизации после XXII cъезда КПСС (октябрь 1961 г.), по решению которого тело Сталина было вынесено из Мавзолея, вселяло в Шаламова надежду на публикацию не только колымских стихов, но и прозы. Еще в октябре 1961 г. он сдал в «Советский писатель» рукопись новой книги стихов «Шелест листьев», а в ноябре 1962 г. направил туда же первый сборник «Колымских рассказов». На стихи он получил положительные внутренние рецензии Е. Милькова и С. Трегуба, а в отношении рассказов мнения рецензентов разошлись. Один из них, писатель О. Волков, горячо настаивал на скорейшей публикации прозы Шаламова, ставя ее выше «нашумевшей», как он выражался, повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», другой, критик А. Дремов, писал в точном соответствии с тогдашними партийными установками: «Мы все помним, что Н. С. Хрущев предупреждал о ненужности увлечений „лагерной темой“, о необходимости подходить к ней с исключительной ответственностью и глубиной, о том, что такие произведения не должны убивать веру в человека, в его силы и возможности... Если Солженицын старался и на лагерном материале провести мысль о несгибаемости настоящего человека даже и в самых тяжких условиях, то Шаламов, наоборот, всем содержанием рассказов говорит о неотвратимости падения...». Итоговый вердикт рассказам вынес зам. зав. отделом русской советской прозы В. Петелин в ответе Шаламову: «На наш взгляд, герои Ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична... Сборник „Колымские рассказы“ возвращаем»[68].

Очевидно, что отделы прозы и поэзии «Советского писателя» сообщались между собой, что явствует из заключения редакции русской советской поэзии о сборнике «Шелест листьев» от 31 января 1963 г.: «...Не все стихи равноценны, это отмечали рецензенты и редакция. В частности, цикл стихов, названный автором „Из колымских тетрадей“ (25 стихотворений), не представляется редакции таким, который обогащал бы его книгу и поэтически, и с точки зрения ее гражданского звучания. Стихи этого цикла не отмечены печатью того большого таланта, которым радует читателя В. Шаламов в других своих стихах, — они преимущественно информационны, нередко описательны — и только. В. Шаламов не „смакует“ „колымские ужасы“, но и не привносит в т. н. „лагерную“ тему ничего того, что звучало бы самобытно и значительно после выхода в свет повести Солженицына и ряда произведений других авторов»[69].

Любопытно, какие же стихи из «Колымских тетрадей» редакция сочла «преимущественно информационными» и «недостаточно самобытными»? Их списка в архиве издательства нет, но в фонде Б. Слуцкого сохранилась подаренная ему Шаламовым в ноябре 1962 г. машинопись «Из колымских тетрадей» — очевидно, отчасти совпадающая с той, что была представлена в издательство. В нее входят: «Я много лет дробил каменья...», «Инструмент», «Так вот и хожу...», «Тост за речку Аян-Урях», «Как Архимед...», «В часы ночные, ледяные...», «Похороны» и многие другие, ныне известные образцы шаламовской лирики. Несомненно, они не были допущены в печать, потому что содержали «ненужную информацию» о лагерях и горьких чувствах автора. Эта жесткая установка на удаление всего, что напоминало бы о Колыме, прослеживается во всей книге. Например, в стихотворении «Бухта Нагаева» было изменено название на абстрактную «Бухту» и удалена последняя, ключевая строфа:

…И по спине — холодный пот,

В подножье гор гнездятся тучи.

Мы море переходим вброд

Вдоль проволоки колючей.

Относительно более полно Шаламов-поэт был представлен в следующем сборнике, «Дорога и судьба» (1967). Этот сборник был лучшим и по оформлению: кроме художественных заставок к каждому стихотворению издательство пошло даже на то, чтобы снабдить книжку в мягком переплете суперобложкой с портретом автора (в зимней шапке, напоминавшей о колымской биографии). Но самой важной, без сомнения, была публикация здесь, хотя и в сокращении, маленькой поэмы «Аввакум в Пустозерске» (№ 263), написанной еще в 1955 г. Право, трудно было рассчитывать на то, чтобы издательство напечатало эту поэму, состоявшую из 37 строф, целиком, но и в оставленных 26 строфах был сохранен весь дух поэмы. Самое парадоксальное, что осталась нетронутой строфа:

Наш спор о свободе,

О праве дышать,

О воле господней

Вязать и решать.

Возможно, редакторы останавливали свое бдительное око на словах о свободе, но в историческом контексте поэмы они звучали совершенно органично. Публикация пришлась на горячее время после процесса А. Синявского и Ю. Даниэля (1966), который резко актуализировал тему свободы и тему о праве «вязать и решать». К счастью, проблема «неконтролируемого подтекста» в идеологической цензуре стала ставиться позднее, и можно сказать, что Шаламову с его «Аввакумом» сильно повезло, ибо в сборнике «Московские облака» (1972) эта поэма уже вряд ли бы прошла.

Весьма знаменательно, что не заострял своего внимания на строках о свободе в «Аввакуме» — очевидно, в силу политической деликатности — и Г. Адамович, автор первой и единственной зарубежной рецензии на стихи Шаламова, опубликованной в августе 1967 г. в парижской «Русской мысли». Эта рецензия была неожиданной и очень лестной для Шаламова, поскольку ее написал критик и поэт близкой ему культуры «серебряного века». Рецензия называлась «Стихи автора „Колымских рассказов“», и Г. Адамович кратко, но в позитивном тоне высказал свои впечатления от рассказов, опубликованных в нью-йоркском «Новом журнале», корректно заметив, что они напечатаны там «без ведома автора». На его взгляд, они «страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет „Один день Ивана Денисовича“». И стихи Шаламова критик-поэт оценил очень высоко, находя, что они «умны, суховаты», «духовно своеобразны и значительны, не похожи на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских». Г. Адамович первым попытался отыскать дальние истоки необычной для нового времени поэтики Шаламова и отчасти был близок к истине: «Его учитель и по-видимому любимый поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью»[70].

Любопытно, что о «суховатости» стихов Шаламова (при общей высокой их оценке) в 1968 г. говорили в «Литературной газете» отечественные критики О. Михайлов и С. Лесневский, при этом последний обращал особое внимание на «чувствительную дрожь» звуков, «бьющих изнутри». Это наблюдение понравилось Шаламову, и он тогда же написал И. Сиротинской: «Это очень грамотный критик, который очень хорошо понимает, что стихи без звукового прищелкивания не появляются, не бывают настоящими»[71].

Самым многострадальным оказался четвертый сборник, «Московские облака» (1972). В его рукописи было 134 стихотворения, а в сборник вошло лишь 94. Отбор производился издательством не только с учетом заданного стандартного объема (два авторских листа или 1500 строк), но прежде всего с учетом содержания. Уже на предварительной стадии, в 1970 г. редакцией были отвергнуты стихотворения «Инструмент», «Живопись», «Рассказано людям немного...», «Таруса», напечатанные ранее в журнале «Юность». Это напоминало абсурд, в связи с чем Шаламов заметил в своей записной книжке: «Контроль усилился многократно. <...> Просто 1970/71 год — не 1967»[72].

Причиной усиления цензуры стали, как известно, чехословацкие события 1968 г., повлекшие за собой в январе 1969 г. закрытое постановление секретариата ЦК КПСС о повышении ответственности руководителей печати за идейно-политический уровень публикуемых материалов. Действие этого постановления испытали на себе все издательства и журналы, но прежде всего — «трудные» авторы, подобные Шаламову. Для него ситуация резко усугубилась тем, что в 1970 г. его «Колымские рассказы» появились в двух номерах журнала «Грани», выпускавшегося в ФРГ известным своей одиозной политической репутацией издательством «Посев». Разумеется, сам Шаламов к этому никакого отношения не имел, но органами цензуры и КГБ он был сразу отнесен к «антисоветски настроенным авторам»[73].

Шаламов, по его признанию, узнал о главной причине долгой задержки сборника достаточно поздно, лишь в январе 1972 г., от В. Фогельсона, который первым и заявил ему, что сборник может выйти только при условии публичного письма-заявления с осуждением западных публикаций. Как известно, подобные письма-заявления в аналогичных ситуациях достаточно широко практиковались авторами из СССР (к ним прибегали, если говорить только о поэтах, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Окуджава, А. Твардовский), и письмо В. Шаламова, напечатанное в «Литературной газете» 23 февраля 1972 г., отличала лишь более резкая и категоричная форма, которая вызвала далеко не адекватную, слишком пристрастную реакцию в литературных кругах как на Западе, так и в СССР[74]. Результатом письма Шаламова стал форсированный выпуск сборника «Московские облака» (сдан в набор 17 апреля, подписан к печати 29 мая), однако при этом его еще раз «почистила» редакция: было снято дополнительно пять стихотворений. Вопреки издательской аннотации, гласившей, что «в сборнике представлены стихи последних лет», он более чем наполовину состоял из пейзажно-философской лирики 1950-х гг., при этом в нем не осталось ни одного стихотворения, связанного с Москвой, что явно противоречило названию, имевшему, стоит заметить, сугубо личные авторские коннотации[75].

«Израненная книга» — с основанием называл «Московские облака» Шаламов. Но с еще большим основанием можно говорить, что всеми перипетиями вокруг издания сборника был изранен, без кавычек, сам автор. После письма в «Литературную газету» от него отвернулись почти все прежние либерально настроенные литературные знакомые, не знавшие истинной подоплеки письма. Но и тех, кто знал о ней, с трудом могла убедить дилемма: книга стихов или «недостойное», на их взгляд, заявление. Для самого же Шала- мова здесь не существовало никакого противоречия, ибо его письмо было совершенно искренним, а поставленная на карту судьба долгожданной книги — с мрачной перспективой отказа в последней надежде — публикации хоть малой толики стихов в родной стране, которой он оставался глубоко предан, — представляла настоящую трагедию. Поэтому вряд ли можно увидеть насилие над собой как в письме в «Литературную газету», так и в дневниковом стихотворении об итогах крайне трудного для него 1972 г. (№ 947):

Живу в небывалой удаче —

В один световой год

Решил все проблемы, задачи,

Задачи, где время не ждет.

<...>

Так медленно тучи отходят,

Отводит их чья-то рука,

На край горизонта выходят

Московские облака.

Следует заметить, что самый трудный сборник Шаламова почти не вызвал откликов. Единственную, но необычайно чуткую журнальную рецензию написала И. Ростовцева: «Авторский голос, живое тепло волненья, предшествующее появлению стихотворения на свет, столь сдержанны и запрятаны подчас столь глубоко, что поначалу лишь разглядываешь мастерски выполненный „чертеж“ мира, не замечая, как по-человечески — значительно и красиво освещен он изнутри…»[76].

На волне самоощущения итогов 1972 г. как «удачи» у Шаламова, очевидно, созрел и замысел последнего, как он догадывался по со- стоянию своего здоровья, сборника, которому дал название «Точка кипения» — метафора высшего накала чувств и высшей откровенности. Он хотел сделать сборник своим «избранным» и предпослать ему в виде вступления свою статью «Поэзия — всеобщий язык». Но из этих идей ничего не вышло. Редакцией вновь был отсеен целый ряд новых стихотворений (в том числе таких острых, как «Здесь в моей пробирке влага / Моего архипелага», полемизировавшего с А. Солженицыным), и их место опять заняла лирика пятнадцатилетней давности. Несмотря на то что Шаламов к тому времени вступил в Союз писателей, и выпуск «Точки кипения» был приурочен к его 70-летию (в издательской аннотации он был назван «представителем старшего поколения советских поэтов»), книжка не удостоилось твердого переплета и вышла относительно скромным тиражом 20 тыс. экземпляров — в то время как другому представителю старшего поколения, С. Щипачеву, тогда же к юбилею было выпущено трехтомное собрание сочинений тиражом 75 тыс. экземпляров. Тем самым Шаламову недвусмысленно указывалось на его реальное место в иерархии советской поэзии.

Получив летом 1977 г. большое число авторских экземпляров, Шаламов щедро раздаривал книжку — и по почте, и при случай- ных встречах со знакомыми, и специально приходя с большим трудом в Центральный дом литераторов[77]. Но времена изменились: получая от Шаламова книги, поэты (в отличие от Б. Слуцкого в 1961 г.) не стремились как-либо откликнуться на них. Единственная маленькая рецензия на «Точку кипения» вышла лишь в 1979 г. в ленинградском журнале «Звезда» (№ 2), где молодая поэтесса Е. Дунаевская необычайно точно определила основную художественную особенность стихов Шаламова — «тихое новаторство». Если бы автор смог узнать о такой оценке своих многолетних трудов, он был бы бесконечно счастлив. Но он уже был тяжело и непоправимо болен, оказавшись вскоре в своем последнем приюте — в доме для престарелых и инвалидов…

Как нам представляется, поэзию Шаламова, с ее преобладающе минорным, сурово-сосредоточенным содержанием и строем (с малыми исключениями), следует рассматривать не в «лагерном», а в самом широком общечеловеческом смысле — как дневник страданий и размышлений, дневник мужества и борьбы поэта, которому выпали тяжелейшие испытания ХХ в. Аналогов его поэтическому творчеству — как по масштабам, так и по духовному бесстрашию — в литературе советского периода нет[78]. Ассоциации здесь уводят скорее в глубокое прошлое — к библейской Книге Иова и к «Скорбным элегиям» Овидия. В том и другом (и в третьем, шаламовском) случае речь идет об одной и той же коллизии — страданиях невинного человека, обреченного злой волей судьбы на долгие жестокие муки и оставившего за собой право лишь роптать, то есть сопротивляться Словом. При этом очевидно, что с ветхозаветной притчей о бедном Иове судьба Шаламова ассоциируется гораздо ближе (с Овидием его связывает скорее только звание поэта[79]), поскольку библейские мотивы в их разнообразной и многоплановой семантике составляют одну из существеннейших черт философской линии «Колымских тетрадей».

Следует заметить, что эти мотивы и образы (с упоминанием Христа и Бога) чаще всего встречаются в стихах 1949–1953 гг., на- писанных на Севере. Стоит ли удивляться тому, что у Шаламова, едва начавшего «оттаивать» после лагерной «вечной мерзлоты» (отсчет идет от времени его фельдшерской работы на таежном ключе Дусканья, где он жил в избушке медпункта, оставаясь заключенным, но впервые получив, по его выражению, «право на одиночество»), прежде всего стали всплывать воспоминания о светлой поре детства, а вместе с ними — и все святое, чему его учила мать и что он сам запомнил из посещений церковных служб и первой прочитанной в жизни книги? И о чем ином думать поэту, выходя полярными «стосуточными» ночами на воздух, как не о том, о чем думал Лермонтов, «выходя один на дорогу»?..

Шепот звезд в ночи глубокой,

Шорох воздуха в мороз

Откровенно и жестоко

Доводил меня до слез, —

писал позже Шаламов, и мы можем только догадываться, чем были вызваны его слезы: горечью от растоптанной жизни, отчаянием от бессилия что-либо в ней поправить или просто оттого, что ты — наедине с этими вечно мерцающими звездами?..

Но первая колымская лирика Шаламова очень далека от созерцательности. Начальным в своих самодельных тетрадях, сшитых из грубой оберточной бумаги (другой не было) и посланных в 1952 г. Б. Пастернаку, он сделал большое стихотворение, называвшееся крайне серьезно — «Трактат о вере». Как многое другое, написанное на Дусканье, стихотворение было далеко от совершенства, декларативно, но его венчали знаменательные строки:

Уча законам всех религий,

Тайга, однако ж, неспроста

Одной лишь не раскрыла книги:

Евангелия Христа.

Очевидно, что под «тайгой» Шаламов имеет в виду Колыму и со всей прямотой утверждает, что на ней, в ее лагерях, попраны все христианские заповеди. При этом сама по себе апелляция к Евангелию чрезвычайно многозначительна. Она ярко свидетельствует о том, что у поэта, сына священника, после всего пережитого за колючей проволокой произошло своего рода «воскрешение» семейных «генов», и он не мог обойтись без обращения к тем вековым этическим ценностям, которые освящены христианской религией. Ее образы и символы много раз возникают в стихах самодельных тетрадей и в последующих стихах, вошедших в «Колымские тетради», и такой тематический поворот нельзя не признать закономерным для поэта, прошедшего поистине голгофский путь. Но значит ли это, что Шаламов вернулся к утраченной когда-то вере, и мы можем подвергнуть сомнению его известное признание (в «Четвертой Вологде»): «...Я горжусь, что не прибегал к его <Бога> помощи <...> на Колыме»[80]?